- Beranda

- Sejarah & Xenology

Sejarah Islam di Nusantara: Formasi dan Evolusinya

...

TS

tyrodinthor

Sejarah Islam di Nusantara: Formasi dan Evolusinya

Belakangan ini mulai viral soal klaim dari oknum-oknum haba'ibanggota kabilah Ba'alawi yang "konon" merupakan keturunan Muhammad sang Nabi, bahwa Islam di Nusantara sebenarnya disebarkan para haba'ib dari sadah Ba'alawi ini yang mengembara dari Tarim dan Hadhramaut di Yaman ke Kepulauan Melayu. Tidak tanggung-tanggung, klaim yang tidak bertanggungjawab lainnya dapat dengan mudah ditemukan dalam ceramah-ceramah mereka, seperti misalnya para Wali Sångå sebenarnya adalah keturunan Muhammad sang Nabi melalui keturunan Ba'alawi. Menurut klaim salah seorang habib Ba'alawi yang terkenal congkak dan arogan, yaitu Habib Bahar bin Smith, bahwa masyarakat Muslim Indonesia seharusnya bersyukur dengan kehadiran haba'ib Ba'alawi, karena berkat leluhur mereka inilah masyarakat Indonesia tidak lagi menyembah pohon. Dengan congkak, Habib Bahar berkata: "Kalo bukan karena haba'ib, nenek-moyang elu masih nyembah pohon". Tentu saja klaim ini tidak memiliki dasar sejarah. Namun, banyaknya umat Muslim di Indonesia yang cukup buta akan sejarah Islam dan sejarah Nusantara, tentu saya sebagai TS tergerak hati untuk membahas bagaimana Islam dapat hadir dan bahkan terbentuk kuat di Indonesia. Mengingat bahwa masyarakat di Kepulauan Melayu sebenarnya memiliki corak sosio-relijius yang sama dengan negeri-negeri tetangganya, seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja, bahwa Buddhisme telah mengakar sangat kuat di Kepulauan Melayu, bahkan dapat bersinkretis dengan Hinduisme. Lalu mengapa penduduk di Indonesia hari ini menjadi mayoritas Muslim?

Kepulauan Melayu, atau dalam teks-teks Jawa disebut "Nuswantårå", atau "Nusantara", yang sebagian besar wilayahnya meliputi apa yang kita kenal sebagai Indonesia tanah air kita ini, adalah sebuah daerah kepulauan yang membentang dari Teluk Benggala di barat sampai ke Kepulauan Maluku di timur. Bersamaan dengan Semenanjung Melayu dan seluruh wilayah Asia Tenggara lainnya, Nusantara selama berabad-abad dianggap sebagai wilayah India/Hindia. Di berbagai catatan asing, baik itu catatan Arab, Persia, Turki, bahkan Eropa, daerah Asia Tenggara memang secara populer dianggap merupakan wilayah India yang jauh di sebelah timur. Dalam banyak catatan asing itu, secara tidak langsung telah menggambarkan sebuah khazanah konsep Hindia Raya (Greater India) yang dimulai dari wilayah Indo-Yunani di Afghanistan sampai Filipina dan Maluku, sebuah konsep yang memaksa sejarahwan harus ekstra teliti saat melakukan penelitian historiografi tentang Asia Tenggara (termasuk Nusantara) karena seringkali digeneralisasi sebagai "India", atau "Hindia timur". Tentu saja stigmatisasi India/Hindia ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, wilayah Nusantara ini memiliki corak India yang sangat kental, meskipun sama-sama kita ketahui hari ini bahwa kebudayaan India di Nusantara ini telah mencapai titik asimilasi yang memisahkan mana yang "India sejati" di Semenanjung India ("Jambudvipa") di sana, dengan mana yang "India ala Nusantara" sejak abad ke-4 sampai abad ke-13. Periode ini dalam sejarah resmi Indonesia dikenal sebagai periode Peradaban Hindu-Buddha, atau periode Kerajaan Hindu-Buddha.

Sebagai suatu wilayah yang sangat multikultur dan heterogen, ajaran Hindu dan Buddha di Nusantara juga mengalami sinkretisme yang sangat kokoh, yang dikenal sebagai Ajaran Siwa-Buddha, sebuah fusi antara ajaran Shaivisme dan Bhairava Tantra (yang dalam catatan Jawa disebut sebagai "Siwa-Bhairawa") dengan ajaran Buddhisme. Inilah yang membedakan antara Hindu dan Buddha di wilayah selain Nusantara dengan yang di wilayah Nusantara, meskipun proses sinkretisasi itu memakan waktu yang tidak singkat. Keberadaan sinkretisme ini telah mengubah cara pandang para sejarahwan tentang pentingnya kedudukan Nusantara dalam perkembangan Hinduisme dan Buddhisme dunia. Kita dapat menemukan banyak sekali catatan asing yang menyiratkan besarnya aktifitas intelektual Hindu-Buddha di Nusantara saat itu. Misalnya, penjelajah sekaligus bhikkhu Cina yang terkenal, Yijing/I-tsing (w. 713) pernah menulis dalam memoar pengembaraannya menuju "universitas" Mahavihara Nalanda di Bihar, Nanhai Jigui Neifa Zhuan p. xl-xli tentang Sriwijaya sbb: "Ibukotanya menjadi pusat pendidikan ajaran sang Buddha terbesar di kawasan laut selatan. Ada banyak pula Brāhmaṇa yang menguasai bahasa Sanskerta di sini. Aku disarankan untuk berguru memperdalam bahasa Sanskerta terlebih dahulu dengan Hui-Ning dari Cho-po di Mo-lo-yu". Pulau Sumatra dan pulau Jawa, yang dalam catatan lokal dan India disebut sebagai Suvarnadvipa dan Yavadvipa, memang menjadi pusat perkembangan intelektual Hindu-Buddha di Nusantara. Suvarnadvipa merupakan sebuah pulau yang memang terkenal bagi kalangan India, terutama orang-orang Bengal (Benggala) yang sudah lama menjalin hubungan dagang dengan Sriwijaya. Seperti di dalam Prasasti Nalanda dimana Maharaja Devapala dari Pala di Bengal mengabulkan permintaan dari Suvarnadvipa Maharaja Balaputradeva, raja Sriwijaya, untuk membangun sebuah śramagrha di Mahavihara Nalanda sebagai biara agung tempat berkumpulnya para bhikkhu dan sangha lintas aliran. Bagaimanapun majunya Sumatra sebagai pusat intelektual Hindu-Buddha, namun Sumatra yang sekarang menjadi pulau dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini pula yang menjadi pertanyaan baru, bagaimana bisa sebuah pulau besar yang sangat kental dengan pengaruh Buddhisme bisa berganti keyakinan menjadi Islam?

Pertanyaan ini mungkin tidak terlalu misterius. Selat Malaka telah lama menjadi wilayah yang sangat diandalkan untuk berdagang dan menjadi jalur laut penghubung antara wilayah barat (India, Persia, Arab, dll) dengan Cina hingga Jepang. Baik Odorico de Pordenone/Matiussi (w. 1331), Marco Polo (w. 1324), Ibnu Baththuthah/Battutah (w. 1369), hingga Tomé Pires (w. circa 1524/1540) secara serempak mencatat ramainya aktifitas dagang internasional lintas etnis dan agama di Selat Malaka. Dan memang dari Sumatra dan Semenanjung Melayu inilah Islam dapat masuk ke Nusantara. Namun, yang menjadi misteri yang sampai hari ini belum berhasil dipecahkan adalah, kapan dimulainya secara persis persebaran Islam di Sumatra, berapa lama, dan bagaimana prosesnya sampai mengubah demografi Sumatra yang tadinya merupakan mayoritas Buddhisme (dan Hindu) selama berabad-abad menjadi mayoritas Muslim hingga hari ini. Pertanyaan yang sama juga berlaku terhadap Jawa, yang menjadi pusat sinkretisme intelektual Ajaran Siwa-Bhairawa menjadi pusat intelektual pesantrian/pesantren Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah terbesar di dunia hari ini. Thread ini mungkin belum dapat menyajikan jawaban yang memuaskan agan-agan semua, namun TS yakin bahwa wacana yang disajikan thread ini akan sangat berbeda dan sangat detil dengan apa yang kita ketahui pada umumnya.

INDEX

Dianjurkan untuk membaca berurutan, karena beberapa informasi unik yang sudah dibahas tidak akan dibahas ulang di bab berikutnya

Dianjurkan untuk membaca berurutan, karena beberapa informasi unik yang sudah dibahas tidak akan dibahas ulang di bab berikutnya

- FAQ

- Hiruk-Pikuk Abad ke-13 (Bagian 1)

- Hiruk-Pikuk Abad ke-13 (Bagian 2)

- Hanafi Cina di Tanah Jawa

- Sufisme Awal: Kontestasi Antinomi vs Non-Antinomi

- Misteri Sufisme Awal di Aceh (Bagian 1)

- Misteri Sufisme Awal di Aceh (Bagian 2)

- Peran Sentral Sufisme di Banten dan Gowa (Bagian 1)

- Peran Sentral Sufisme di Banten dan Gowa (Bagian 2)

- Peran Sentral Sufisme di Banten dan Gowa (Bagian 3)

- Sufisme dan "Kekeramatan" Jawa

- Syattari Jawa-Palembang dan Asal-Usul Pesantrian (Bagian 1)

- Syattari Jawa-Palembang dan Asal-Usul Pesantrian (Bagian 2)

- Tradisi Hapalan Santri dan Salik (Bagian 1)

- Tradisi Hapalan Santri dan Salik (Bagian 2)

- Moderasi Islam Abad ke-18

- ....

- ....

- Trivia

Diubah oleh tyrodinthor 20-07-2024 20:12

gambitgoblin dan 8 lainnya memberi reputasi

7

4.1K

24

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Sejarah & Xenology

6.5KThread•11.5KAnggota

Tampilkan semua post

TS

tyrodinthor

#13

Tradisi Hapalan Santri dan Salik (1)

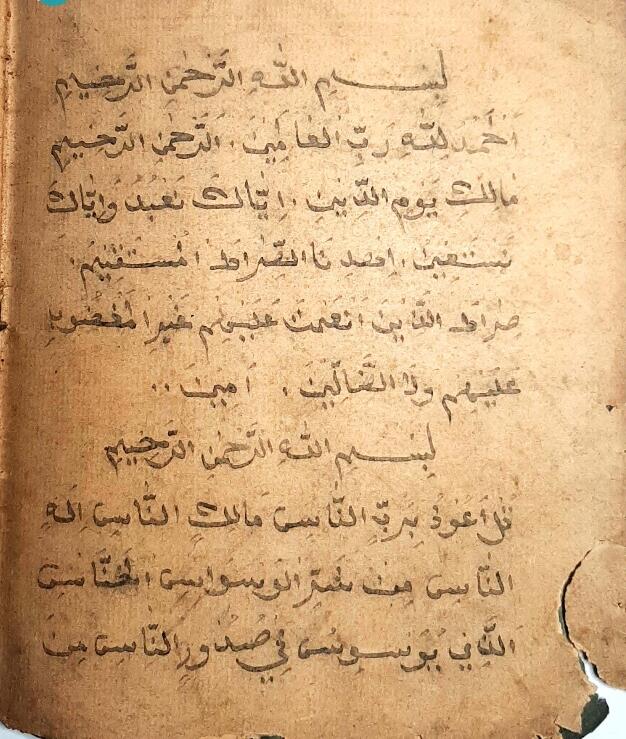

Manuskrip Kasan Pura 02, kitab kuning salinan juz 'ammadari tahun 1918 koleksi Kyai Imam Puro / Khasan Benawi / Kasan Pura Sidomulyo.

Memahami Al-Qur'an adalah inti dari seluruh pendidikan Islam. Al-Qur'an mengawali surat-suratnya dari juz 1 dengan ayat-ayat muhkamat, dan mengakhirinya dengan ayat-ayat mutasyabihat hingga juz 30. Namun, lazimnya, pendidikan Al-Qur'an kepada masyarakat Muslim di Nusantara justru diawali pada juz 30, yang disebut juz 'amma. Umumnya, hal-hal teknis dalam Al-Qur'an membutuhkan pemahaman dan pengetahuan mendalam di bidang dirasah yang meliputi paket-paket ilmu seperti 'ulumul-qur'an, nahwu, tafsir, musthalahul-hadits, ushul-fiqh, dan semacamnya, yang tentunya merupakan bagian yang berat bagi masyarakat awam Nusantara, apalagi bagi murid-murid yang baru memulai memperdalam agama. Terlebih karena bahasa Arab bukanlah bahasa ibunya, dan keterbatasan biaya dan teknologi untuk mencetak dan menyebarkan berbagai kitab-kitab klasik yang semakin menjadi alasan sulitnya mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat Muslim di Nusantara. Akibatnya, masyarakat Muslim di Nusantara tampak lebih condong ke arah mistik dalam rangka mencari tahu haqiqah dari Al-Qur'an. Dalam hal kebudayaan, kebiasaan masyarakat Nusantara pada periode Hindu-Buddha mendengar berbagai perapalan mantra dan pujasastra yang dilantunkan setiap hari, terwariskan secara genetis kepada masyarakat Muslim pada periode Islam. Pendidikan juz 'amma lebih ditekankan pada kemampuan pelafalan yang baik (tajwid). Tradisi yang dikenal sebagai tilawah tsb menjadi suatu hal yang penting, bahkan, seseorang dengan kemampuan tilawah yang tinggi belaka sudah dianggap memiliki pengetahuan Islam yang mendalam, atau bahkan "kekeramatan". Seorang sufi dan 'ulama ahli fiqh, hadits, dan tilawah tuna netra asal Sumbawa, Zainuddin bin Muhammad As-Sumbawi yang merupakan guru dari Khalil Al-Bankalani / Syekh Cholil Bangkalan (1820-1925), pernah menulis pandangannya pada muqaddimah kitabnya yang berjudul Sirajul-Huda tahun 1888: "Sebagian 'ulama berpendapat bahwa penglihatan lebih afdhal (utama) daripada pendengaran karena penglihatan memungkinkan seseorang untuk menangkap setiap obyek, bentuknya, warnanya, dan gerakannya. Berbeda dengan pendengaran yang hanya menangkap jejak-jejak suara. Namun, pendapat ini terbantahkan bahwa nyatanya banyak hal di dunia ini yang tidak tertangkap oleh mereka yang melihat". Petuah As-Sumbawi ini mungkin lebih mencerminkan tradisi tilawatul-qur'an di Nusantara pada abad ke-18 alih-alih mendukung ra'yi. Sejak masa kanak-kanak hingga memasuki usia remaja, masyarakat Muslim di Nusantara hanya diajari cara membaca Al-Qur'an dengan tartil yang meliputi tajwid, tanpa disertai pengetahuan tentang qira'at dan nahwu. Biasanya, di usia 12 tahun, mereka akan dititipkan ke pondok-pondok pesantren dan mulai belajar tentang qawa'idul-fiqhiyyah ("kaidah-kaidah fiqh") yang merupakan tradisi madzhab Syafi'i.

Kitab klasik yang populer di pondok-pondok pesantren abad ke-18 di antaranya adalah Sittin Mas'alah fil-Fiqh ("Enam Puluh Masalah/Pertanyaan Seputar Fiqh") karya Abul-'Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Zahid Al-Mishri (w. 1416), Alfin Masa'il ("Seribu Masalah") karya anonim, dan esai berjudul Babun Ma'rifatul-Islam ("Bab Tentang Kearifan Islam") yang juga karya anonim. Menjelang abad ke-19, seiring mulai banyaknya persebaran salinan kitab-kitab klasik yang dianggap otoritatif, selain juga berkat bantuan percetakan-percetakan yang diakomodasi kolonial Belanda, kitab-kitab di atas nyaris tidak pernah lagi diajarkan di banyak pondok-pondok pesantren. Beberapa kitab-kitab Syafi'iyyah karya Ibnu Hazm (w. 1064), Al-Khathib Al-Baghdadi (w. 1071), Ibnu 'Asakir (w. 1176), Adz-Dzahabi (w. 1348), dan Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 1449) menjadi populer, juga ada 2 (dua) kitab Hanafiyyah yang populer. Yang pertama adalah Bahrul-'Ulum ("Samudra Ilmu") karya Abu Laits As-Samarqandi (w. 983). Kitab ini merupakan kitab tafsir Al-Qur'an (sering disebut Tafsir Samarqandi) yang sangat luwes sesuai model pemikiran Hanafi, dan di Jawa sering disebut sebagai kitab Makrifat Asmåråkandi. Yang kedua adalah Ummul-Barahin karya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi / "Imam Sanusi" (w. 1490), sebuah kitab 'aqidah dan sufisme yang sebelumnya populer di Aceh (lihat Bab Aceh Abad ke-16). Di tanah Melayu, kitab ini disebut sebagai kitab Sifat Dua Puluh, sedangkan di Jawa, kitab ini sering disebut kitab Durro ("Permata") atau kitab Sanusi. Satu hal menarik mengapa kedua kitab ini populer di kalangan santri adalah karena kedua kitab ini mudah dihapal karena ditulis dengan genre masa'il (tanya-jawab), dan terkadang diajarkan dalam pelafalan qashidah.

Dari kedua kitab tsb, kita menjadi paham bagaimana corak Islam yang dibangun di Nusantara dari abad ke-19 sampai sekarang. Misalnya, pada Bahrul-'Ulum, As-Samarqandi menulis tentang murid yang diuji gurunya tentang "apa itu iman?", maka dijawabnya: "Percaya kepada satu-satunya Tuhan, para malaikat-Nya, para kitab-Nya, para utusan-Nya, Hari Kiamat, dan bahwa takdir itu, baik-buruknya, datang dari Allah". Pada paragraf terakhir, sang murid diuji gurunya dengan pertanyaan "darimana asalnya khilaf ("perselisihan/silang-pendapat")?". Lalu sang murid menjawab: "Manusia adalah tempatnya khilaf dan kesalahan. Maka segala urusan harus dikembalikan kepada Allah supaya hidup menjadi tentram dan damai (amanan wa salama)". Begitu juga dengan Muhammad Zain bin Jalaluddin Al-Asyi (w. 1757) yang dalam syarah (komentar)-nya terhadap Ummul-Barahin meringkas konsep "Sifat Dua Puluh" menjadi qashidah "wujud, qidam, baqa', mukhalafatul-lil-hawadits, ... dstnya". Selain sifat dua puluh, Ummul-Barahin juga meringkas sifat-sifat para nabi dan rasul, sifat-sifat para wali, fadha'il ("keutamaan/fadhilah") surah-surah pendek, dan rahasia dzikr. Al-Asyi juga mengomentari As-Sanusi terkait jumlah tahlil yang biasanya dilafalkan sebanyak 300 kali sehari, maka seorang pesalik wajib melafalkannya sebanyak 12.000 kali. Banyaknya kelipatan lafal yang dilakukan saat dzikr adalah corak khas suluk Sanusi yang hingga saat ini masih dipraktikan oleh sebagian besar Muslim di Indonesia, atau setidaknya, banyak Muslim di Indonesia yang masih percaya dengan khasiat dari ribuan hingga puluhan ribu kali lipat "lafaz dzikir".

Hal yang menarik adalah bahwa kedua kitab ini, meskipun populer di kalangan santri, namun kedua kitab ini hanya diajarkan kepada santri yang sampai pada maqam (tingkat) tertinggi, barangkali setingkat sarjana. Untuk santri yang maqam-nya masih di bawah umumnya dibekali kitab-kitab dasar, pengantar, dan lanjutan. Kitab-kitab dasar berkenaan dengan nahwu (gramatika) bahasa Arab klasik / fush'hah. Salah satu esai nahwu yang populer di saat itu adalah sebuah esai yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum / Abu 'Abdullah As-Sanhaji (w. 1323) asal Maghrib. Esai tanpa judul yang populer disebut Al-Ajurumiyyah ini berisi sintaksis Arab klasik yang terdiri dari koleksi tashrif (sharaf) yang wajib dihapal para santri. Tingkat pengantar biasanya merupakan kitab-kitab ushul, qawa'id, musthalah, tarjamah, manaqib, dan semacamnya. Pada tingkat ini juga diperkenalkan tadris tentang 4 (empat) madzahib, yang utamanya adalah Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Namun, secara pendekatan yuridis, madzhab Syafi'iyyah yang diadopsi. Ketertarikan pondok-pondok pesantren terhadap madzhab Syafi'i juga dapat dijelaskan melalui kultur masyarakat Nusantara di masa kolonial Hindia-Belanda. Garis politik feudal telah lama membangun jaringan aristokrasi antara kyai dengan ningrat, dimana kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang kyai yang dijadikan tuntunan ningrat adalah kemampuan memoderasi perangkat hukum Islam dengan hukum adat. Dalam hal ini, konsep maqashid dan maslahah yang digagas Al-Ghazali (w. 1111) sangat dapat diaplikasikan dalam konteks peradilan Landraad, yang keduanya diakomodasikan dalam madzhab Syafi'i. Selain itu, madzhab Syafi'i bersifat moderatif di antara kubu tekstual seperti Hanbali dan Maliki, dengan kubu non-tekstual seperti Hanafi. Dalam hal tertentu, misalnya sufi-sufi ekstasis antinomi lebih menaruh minat pada madzhab Hanafi. Namun, bagi para sufi strukturalis non-antinomi (Qadiri, Naqsyabandi, Syattari, Khalwati, dan Syadzili) cenderung menaruh minat kepada madzhab Syafi'i. Faktor khusus lainnya adalah bahwa sebagian besar pondok pesantren besar di Jawa telah mengikuti standar kurikulum di Al-Azhar Kairo medio 1794-1812 yang dievaluasi (tarjih) dari Imam Besar Masjid Al-Azhar, Sheikh Abdullah al-Sharqawi / Asy-Syarqawi (1737-1812) sebagaimana dilaporkan oleh L.W.C. van den Berg (1845-1927). Sebagaimana kita telah ketahui, Kairo telah menjadi pusat akademik madzhab Syafi'i selama 4 (empat) abad terakhir dari abad ke-19. Meskipun keempat madzahib ini diajarkan, namun secara praktis, pondok-pondok pesantren pada hampir seluruh penjuru Nusantara mengadopsi Syafi'i.

Bagi 'ulama yang literalis, Syafi'iyyah tampak "lebih seksi" karena kekayaan khazanah literasinya dan ruang lingkup yurisprudensinya, yang bahkan lebih kaya daripada Hanabilah. Madzhab Syafi'i menawarkan berbagai literatur yang menarik bagi strukturalis, yang berpedoman pada kitab Al-Umm karya Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i / "Imam Syafei" (w. 820). Melalui Al-Umm, para santri menjadi mengerti sebab-sebab mengapa ikhtilaf/khilafiyyah ("perbedaan pendapat") dapat terjadi di kalangan 'ulama. Prinsip-prinsip hadits Nabi yang selektif, luasnya cakrawala pemikiran hukum (hikmah), dan penalaran substantif terhadap teks menjadi "tiang-tiang penyangga" madzhab Syafi'i, yang tidak ditemukan pada madzhab fiqh lainnya. Demikian juga tentang Al-Qur'an. Kitab-kitab tafsir Syafi'iyyah yang populer di kalangan santri adalah Tafsirul-Jalalain ("Tafsir Dua Jalal") karya Jalaluddin Al-Mahalli (w. 1460) dan Jalaluddin As-Suyuthi / "Imam Suyuthi" (w. 1505). Kitab ini di Jawa disebut sebagai Tafsir Jalalain atau Tafsir Jalalin. Dalam hal ini, kepopuleran Tafsir Jalalain tidak hanya di kalangan Muslim Nusantara, tapi di Asia Tenggara. Kelebihan kitab ini yang ringkas, padat, jelas, dan tegas telah menarik perhatian para 'ulama Nusantara sejak abad ke-18. Kitab ini mungkin tersebar di kalangan kesantrian tidak lepas dari peran 'Abdur-Rauf As-Sinkili / Abdurrauf orang Singkil (w. 1693) pada abad ke-16 melalui esai silsilah-nya yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid ("Bibliografi Anggota") yang merangkum "sanad ilmu" tarekat Syattariyyah menuju Syaifuddin Ahmad bin Muhammad Ad-Dajani Al-Qusyasyi / "Imam Ahmad Kosasih" (w. 1661). Dan lagi-lagi, kelebihan Tafsir Jalalain adalah mudah dihapal.

Ketertarikan tradisi menghapal oleh kalangan kesantrian dapat dilihat gejalanya sejak abad ke-16. Misalnya, sebuah esai pengantar fiqh karya 'Abdullah bin 'Abdur-Rahman Ba'fadhal Al-Hadhrami (w. 1512) yang berjudul Busyral-Karim pernah disalin pada tahun 1623 di Jawa, namun tidak lengkap, yang kemudian diberi judul Al-Mukhtasharul-Lathif lil-Muqaddimah / Mukhtashar Saghir. Walau tidak lengkap, namun banyak sekali kitab-kitab fiqh yang ditulis kyai-kyai Jawa pada abad selanjutnya yang memuat anotasi yang merujuk pada Busyral-Karim dengan bentuk kuotasi lengkap kata per kata, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Busyral-Karim dihapal oleh murid-murid Ba'fadhal Al-Hadhrami yang berdarah Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi menghapal sudah diadopsi di kalangan kesantrian. Tidak hanya itu. Bila kita perhatikan beberapa kitab mistik sufisme, baik yang antinomi maupun non-antinomi, kitab-kitab itu pastilah dihapal juga oleh para sufi yang bersimpati kepada tarekat-tarekat tsb. Kita ambil contoh adalah Hamzah Al-Fansuri (w. circa 1590), sufi ekstasis antinomi pro-wahdatul-wujud asal Barus yang terkenal dengan syair-syair mistiknya (lihat Bab Abad ke-13) dimana syair-syairnya mengandung gubahan parafrasikal dari Ibnu 'Arabi (w. 1240) dan Jalaluddin Ar-Rumi (w. 1273). Padahal, salinan kitab-kitab sufisme antinomi seperti ini sangat jarang ditemui, apalagi untuk di Nusantara sendiri, persebarannya baru dimulai pada pertengahan abad ke-19 meskipun kritiknya mungkin dapat ditemui di berbagai kitab-kitab Nusantara di abad ke-17. Hal ini juga dimungkinkan bahwa Al-Fansuri menghapal syi'r dari kedua kitab tokoh tsb, yang kemudian digubah menjadi puisi Melayunya sendiri.

Kompleks makam Hamzah Al-Fansuri(w. circa 1590) di Subulussalam, Singkil. Fansuri adalah sufi ekstasis antinomi pro-wahdatul-wujud asal Barus/Fansur yang merupakan faqih (Mufti) bagi Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Dia dianggap sesat oleh Nuruddin Ar-Raniri dan sempat dianggap aib bagi Kesultanan Aceh, sebelum akhirnya kembali dihormati sejak Buya Hamka memujinya.

Bersambung .....

Diubah oleh tyrodinthor 16-07-2022 01:43

starcrazy dan scorpiolama memberi reputasi

2