- Beranda

- Berita dan Politik

Awas, Karbon Netral ala Biden Bisa Ancam Ketahanan RI!

...

TS

ZenMan1

Awas, Karbon Netral ala Biden Bisa Ancam Ketahanan RI!

Jakarta, CNBC Indonesia - Earth Day Summit digelar Kamis ini (22/4/2020), di mana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengampanyekan target karbon netral paling lambat pada 2050. Beberapa negara tunduk, lainnya menolak. Indonesia sebaiknya di mana?

Pertemuan Hari Bumi kali ini digelar secara daring, diikuti beberapa pemimpin negara utama dunia. Pembicaraan lanjutan bakal digelar dengan dihadiri pemimpin dunia November nanti di Glasgow, Skotlandia.

Agendanya satu: percepatan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mencapai net zero emission atau carbon neutral. Kedua istilah tersebut mengacu pada upaya menyeimbangkan emisi karbon mendekati nol dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan penghijauan.

Manuver Biden itu tak hanya membalik kebijakan presiden sebelumnya Donald Trump, yang secara sepihak keluar dari Kesepakatan Paris. Melainkan juga mempercepat laju pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sebelumnya dalam komitmen Paris yang diratifikasi 194 negara di dunia itu, emisi gas pemicu efek rumah kaca disepakati dipangkas dalam kisaran 20-65% pada 2030. Namun kini, inisiatif yang didorong Biden tersebut membidik emisi nol persen pada 2050.

John Kerry, politisi gaek Partai Demokrat yang kini menjadi Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim, jauh-jauh hari telah mengampanyekan tentang pentingnya menetapkan komitmen karbon netral pada pertengahan abad 21 alias tahun 2050. Manuver ini sah-sah saja dilakukan karena target Paris Agreement memang bisa disesuaikan bergantung pada kebijakan politik tiap negara.

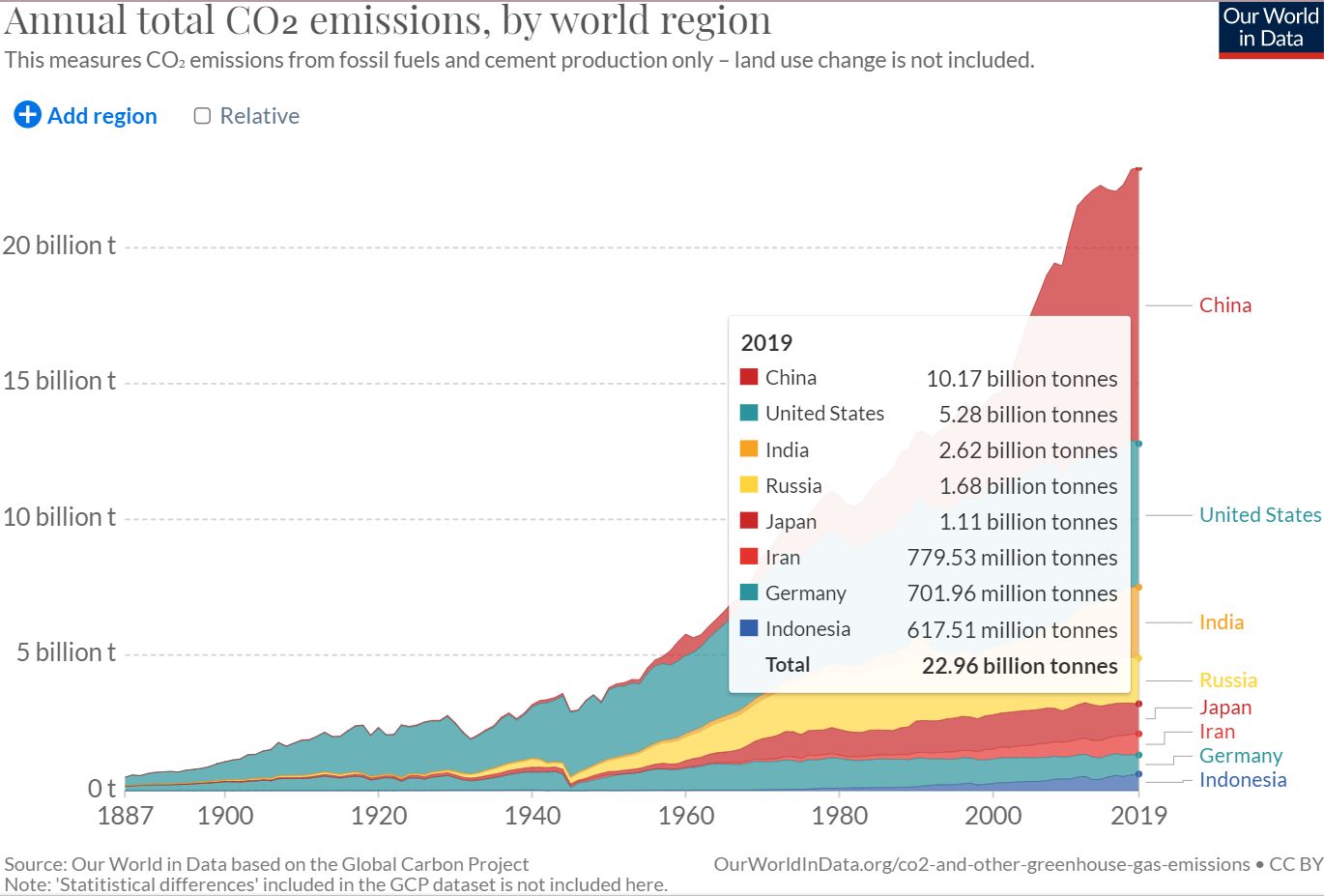

Namun, lagi-lagi secara politis, seruan AS tidak banyak direspon. China menargetkan karbon netral baru akan dicapai pada 2060 dan bukannya 2050. India yang merupakan negara dengan emisi karbon terbesar ketiga setelah AS dan China juga menolak seruan politisi AS tersebut.

Sumber: OWID

Sumber: OWIDReuterspada Selasa (30/3/2020) melaporkan bahwa pemerintah India memilih memenuhi komitmen awalnya sebagaimana sudah diajukan dalam nationally determined contribution (NDC) untuk mengurangi jejak karbon hingga 35% dari 2005 ke 2030, dan bukannya mengikuti target ambisius Biden untuk mencapai emisi karbon 0% pada 2050.

Bagaimana dengan Indonesia, selaku negara dengan penyumbang gas rumah kaca terbesar ke-8? Sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa emisi karbon 0% baru dicapai pada 2070 atau 2 dasawarsa lebih lambat dari target yang diusung Biden.

Rencana dan target itu termaktub dalam Dokumen Strategi Jangka Panjang Penurunan Emisi Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience/ LTS-LCCR 2050). Beberapa kalangan memprotes langkah tersebut, karena dinilai kurang agresif mencegah pemanasan global.

Di situ, bauran energi primer pada 2050 akan berisikan batu bara (34%), energi terbarukan (33%), gas (25%), dan minyak bumi (8%). Ini merupakan skenario ambisius, sesuai dengan NDC yang telah diajukan dalam Kesepakatan Paris.

Berkaca dari Insiden Mati Lampu Massal di Texas

Ambisi Biden muncul sebulan setelah Texas, negara bagian dengan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terbesar di AS, pada Februari mengalami kelumpuhan jaringan listrik akibat terjangan badai salju dari tanggal 1-20 Februari.

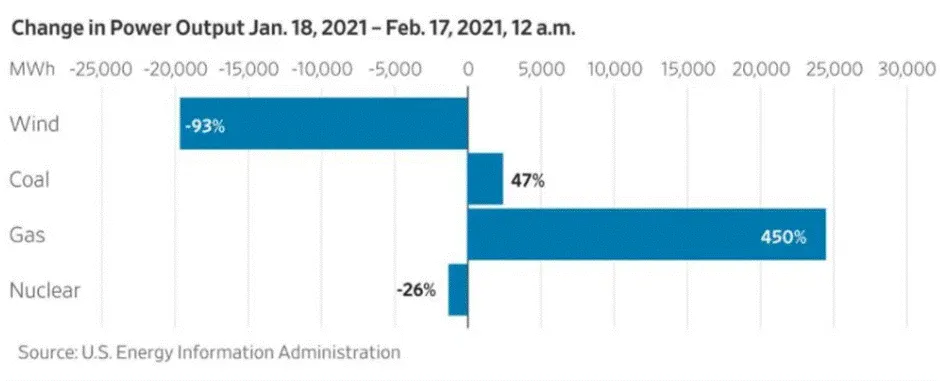

Pada saat badai, produksi listrik PLTB anjlok 93%. Produksi PLTU batu bara didongkrak 47% dan gas melesat 450% untuk menutup kekurangan pasokan listrik. Namun itu tak cukup. Dus, 75% wilayah Texas mengalami mati lampu, yang memakan 70 korban jiwa-sebagian karena kedinginan (hipotermia).

Telunjuk sempat mengarah pada PLTB yang membeku dan tak beroperasi, demikian juga PLTS yang tak dapat pasokan sinar matahari. Maklum saja, energi baru dan terbarukan mengutip data Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) menyumbang 35,4% pasokan energi Texas.

Sumber: EIA

Sumber: EIAGairah Texas terhadap energi terbarukan mencapai puncaknya pada 2015 ketika negara bagian dengan produksi migas terbesar di AS-sebesar 1,78 juta barel per hari/bph-ini menambah 20 Gigawatt (GW) produksi energi terbarukan (PLTB dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

Setelah penyelidikan menyeluruh, diketahui bahwa problemnya terletak pada ketiadaan sistem antisipasi musim dingin (winterisasi) baik di pembangkit fosil maupun non-fosil. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite Sains, Ruang Angkasa, dan Teknologi DPR AS pada 18 Maret 2021, terkuak bahwa rekomendasi soal winterisasi muncul sejak 2011 tetapi terkendala biaya.

Ironisnya, pemerintah telah menggelontorkan subsidi US$ 80 miliar untuk membiayai proyek energi terbarukan pada tahun 2010-2019. Itu belum memasukkan tambahan US$ 1,5 miliar per tahun dalam bentuk subsidi pemerintah Texas ke energi terbarukan. Besarnya subsidi tersebut berlipat kali melampaui subsidi bagi energi fosil yang diberikan pemerintah AS.

Dalam laporan riset berjudul "The Siren Song that Never Ends: Federal Energy Subsidies and Support from 2010 to 2019" (terbit pada Juni 2020), subsidi yang diterima PLTB di Texas mencapai 17 kali dari subsidi energi fosil, sementara yang dinikmati PLTS mencapai 75 kali.

Brent Bennet, sang penulis laporan yang juga peraih Phd dari University of Texas, menyebutkan problem dalam kebijakan energi Texas terletak pada subsidi energi terbarukan yang sangat besar-sehingga alokasi dana untuk keperluan lain seperti winterisasimenjadi terbatas.

Padahal, data Potomac Economic menyebutkan ketika ada kenaikan beban listrik justru pembangkit listrik fosil yang digenjot produksinya. Hal ini sangat mudah dipahami karena sifat energi terbarukan memang intermiten (produksinya naik-turun mengikuti kondisi alam).

"Alih-alih memperbaiki lubang di pasar energi, subsidi energi ini justru menciptakan lebih banyak lubang dengan menumbuh kembangkan industri dan subindustri yang eksistensi dan labanya bergantung pada dukungan pemerintah," tulis Brent, selaku analis kebijakan Texas Public Policy Foundation di dalam laporan tersebut.

Bukan Soal Gengsi, tapi Ketahanan Energi

Kasus Texas memberi pelajaran penting tentang pentingnya mitigasi dan pengelolaan listrik yang berkelanjutan. Listrik bukanlah kebutuhan sekunder yang bisa ditunda atau dimaklumi ketika sedang tak tersedia, melainkan kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern.

Dalam konteks ini, listrik berkelanjutan bukan berarti listrik yang 100% berbasis energi terbarukan. Faktanya, listrik dari energi terbarukan tidak bisa diandalkan karena faktor cuaca. Texas yang mengoperasikan jaringan listrik (grid) dan bauran energi terbarukan terbesar (mencapai 35%) dalam produksi listrik AS saja gagal karena faktor cuaca.

Di tengah kegagalan tersebut, justru energi fosil menjadi "kuda hitam" yang dipacu lebih kencang ketika "kuda poni" energi terbarukan kelelahan atau terkena flu. Ketika listrik tidak ada seperti dalam kasus Texas, dan energi fosil dipacu, suara aktivis anti-fosil tak lagi terdengar.

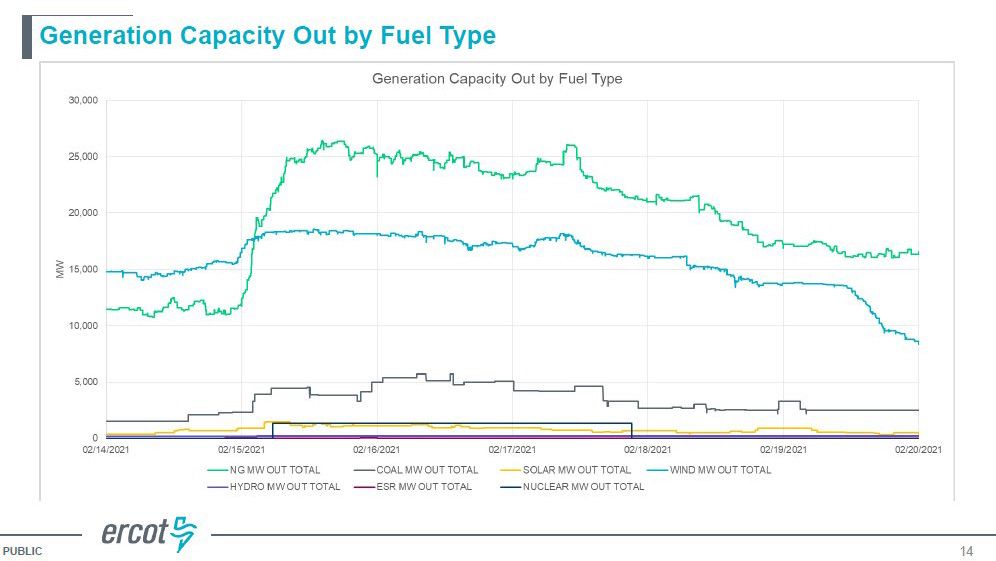

Data ERCOT menyebutkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) memang menjadi "malaikat penyelamat" di tengah situasi buruk Texas. Pasokan listriknya mampu didongkrak hingga 15.000 MW hanya dalam 1 hari meski surut menjadi 5.000 MW karena ketiadaan fasilitas winterisasi. Sebaliknya, PLTB kehilangan 7.000 MW dan sama sekali tak bisa didongkrak.

Sumber: ERCOT

Sumber: ERCOTSusan F. Tierney, anggota Committee on the Future of Electric Power, dalam paparan di RDP Kongres mengakui bahwa energi terbarukan masih memiliki banyak pekerjaan rumah, di mana kendala kesalahan manusia, serangan siber dan faktor alam tak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Namun, dalam kesimpulan dan rekomendasi yang dia sampaikan, problem mahalnya energi terbarukan-yang membuat sistem winterisasi tak terjangkau di Texas-tidak disinggung. Anggota Dewan Penasihat Eksternal National Renewable Energy Laboratory ini lebih memilih menyorot pentingnya memperbaiki kinerja dan sistem pembangkitan listrik PLTG.

Dari situ, terlihat bahwa ada ketimpangan dalam memandang problem energi secara objektif. Energi fosil dianaktirikan demi mendorong energi non-fosil yang belum bisa menjadi base load(pemikul beban listrik berkelanjutan).

Sejauh ini, energi terbarukan yang bisa menjalankan fungsi sebagai base load adalah panas bumi dan air. Selama sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan belum mampu menjadi base load dalam skala nasional, maka tugas sebagai kuda hitam tertumpu pada energi fosil.

Oleh karenanya, riset dan insentif pengembangan kedua jenis energi harus berjalan beriringan. Energi terbarukan dikembangkan agar mampu lebih efisien dan reliabel, sementara energi fosil didorong agar lebih bersih dan minim emisi karbon.

Indonesia, sejauh ini, memutuskan mengambil jalan tengah dengan target karbon netral pada 2070 untuk membenahi pekerjaan rumah terkait dengan penggunaan kedua sumber energi tersebut secara proporsional. Tidak perlu terburu-buru demi gengsi internasional, apalagi demi mengikuti program presiden di negara lain.

Pasalnya ketahanan energi, yang menyangkut hajat hidup rakyat baik secara ekonomi maupun sosial, sangat dipertaruhkan di sini. Itulah mengapa Indonesia-bersama China dan India-yang menyepakati visi Biden terkait pengurangan emisi, tak lantas mau didikte dengan tenggat 2050.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ketahanan-ri/1

Diubah oleh ZenMan1 23-04-2021 04:10

nomorelies memberi reputasi

1

877

4

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

671.1KThread•41KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru