- Beranda

- Stories from the Heart

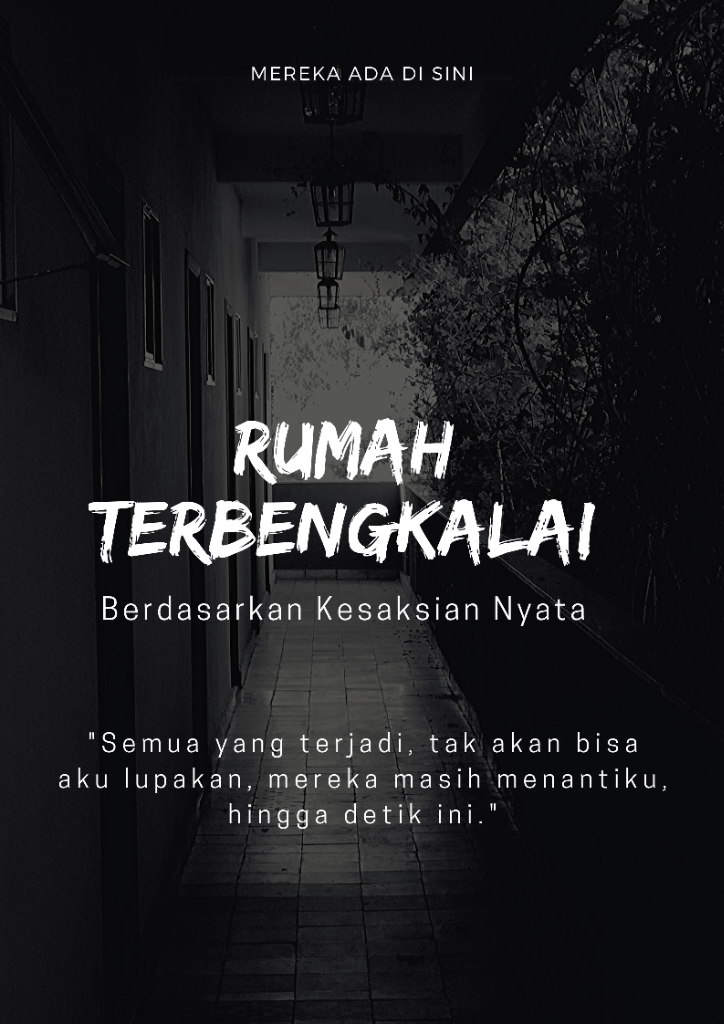

Rumah Terbengkalai (True Story)

...

TS

wedi

Rumah Terbengkalai (True Story)

#The Winner Writer II Horor

#Hot Genre Horor No 3.

#Top Catagori Novel Horor No 2.

#On Kaskus: HT ...

Hai, Readers.

Saya punya cerita yang mungkin menarik untuk kalian baca, kisah ini saya angkat dari kejadian nyata yang saya alami sendiri.

Quote:

Quote:

Cerita Lainnya: Audio Versi:

1. Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola

1. Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola

Spoiler for Temukan Athor di Sosial Media:

Spoiler for Link Donasi Gan:

Quote:

Dana: 081585512078

Spoiler for Fizzo Novel::

Buat yang mau baca Novel author lainnya bisa ke sini: Nama Pena: D. Eyzha_HR.Di sana bisa tanpa baca alias ada fitur audio baca.

Sebelumnya saya minta maaf jika ada:

-Kesalahan dalam Post saya

-Update ceritanya lama.

-Saltik atau Typo karena cerita belum sempat di Revisi ulang.

Quote:

Untuk Versi REVISI DAN TERUPDATE bisa cek di sini: Mangatoon - Rumah Terbengkalai True Story

Quote:

- WARNING -

Dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap MERAHASIAKANNYA. Dan bagi yang MASIH PENASARAN, TS mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja (tidak perlu mencari & menerka). Let mystery be a mystery, untuk kebaikan kita bersama & sisi unik dari cerita ini.

Dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap MERAHASIAKANNYA. Dan bagi yang MASIH PENASARAN, TS mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja (tidak perlu mencari & menerka). Let mystery be a mystery, untuk kebaikan kita bersama & sisi unik dari cerita ini.

Quote:

Note: SAYA HANYA MEMPOST CERITA INI DI KASKUS DAN MANGATOON. SELAIN DI DUA PLATFORM INI CERITA DIJAMIN PLAGIAT ..

----------------------------------------------------------------

NovelTool: TAMAT

Index On Kaskus (TAMAT)

0. Author Kembali 2024!

1. Prolog.

2. Perkenalan.

3. Rumah Tua Part 1.

4. Rumah Tua End.

5. Malam Pertama Part 1.

6. Malam Pertama End.

7. Interaksi Astral Part 1.

8. Interaksi Astral End.

9. Malam Penuh Cemas: Bab1 (2024)

10. Malam Penuh Cemas: Bab 2 (2024)

11. Malam Penuh Cemas: Bab 3 (2024)

12. Malam Penuh Cemas: End (2024)

13. Munguji Mental: Bab 1 (2024)

14. Menguji Mental: Bab 2 (2024)

15. Menguji Mental: Bab End (2024)

16. Aku Kembali: Bab 1 (2024)

17. Aku Kembali: Bab 2 (2024)

18. Aku Kembali: Bab 3 (2024)

19. Aku Kembali: Bab 4 (2024)

20. Aku Kembali: End (2024)

21. Dia Adik-ku: Bab 1 (2024)

22. Dia Adik-Ku: Bab 2 (2024)

23. Dia Adik-ku: Bab 3 (2024)

24. Dia Adik-Ku: Bab 4 (2024)

25. Dia Adik-Ku: Bab End (2024)

26. Teman Atau Lawan: Bab 1 (2024)

27. Teman Atau Lawan: Bab 1² (2024)

28. Teman Atau Lawan: Bab 2 (2024)

29. Teman Atau Lawan: Bab 3 (2024)

30. Teman Atau Lawan: Bab 4 (2024)

31. Teman Atau Lawan: Bab 5 (2024) ]

32. Teman Atau Lawan: Bab End¹ (2024)

32. Teman Atau Lawan: Bab End (2024)

33. Penderitaan: Bab 1 (2024)

34. POV Kevin: Penderitaan Bab 2 (2024)

35. Pov Kevin: Penderitaan: Bab 3¹ (2024)

36. POV Kevin: Penderitaan: Bab 3² (2024)

37. POV Kevin: Penderitaan: Bab 4¹

38. POV Kevin: Penderitaan: Bab 4²

39. Pov Kevin: Penderitaan bab 5

40. Pov Kevin: Penderitaan bab 6

41. Pov Kevin: Penderitaan Bab 7

42. Pov Kevin: Penderitaan End

43. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP1

44. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP2-3

45. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP4-5

46. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP6-7

47. Pov Kevin: Mengungkap Misteri End

48. Pov kevin: Perjuangan Akhir EP1-2

49. Perjuangan Akhir EP3

50. Perjuangan Akhir: TAMAT

>>>TAMAT<<<<

----------------------------------------------------------------

Quote:

Plot Story:

Cerita diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh lima Pria remaja asal Bogor Jawa Barat.

Kejadian Bermula ketika Yudi membeli sebuah rumah tua peninggalan belanda yang hendak ia renovasi menjadi bangunan mewah berlantai empat.

Seiring pembangunan berjalan, kejadian aneh kerap dialami oleh para-pekerja yang membuat meraka merasa tidak nyaman, interaksi keberadaan makhluk tak kesat mata terasa kental ketika malam menjelang. Deni dan empat kawannya yang diberi tugas mengawasi pekerja tak luput dari gangguan yang sulit diterima oleh nalar.

Hingga detik ini pembangun telah terhenti, yang tinggal hanya menyisakan rumah besar yang terbengkalai.

Gangguan seperti apa yang mereka rasakan? lalu adakah kisah kelam dibalik berdirinya bangunan besar ini? mari ikuti pengakuannya dalam cerita "Rumah Terbengkalai"

dan pastikan anda tidak membacanya seorang diri.

Diubah oleh wedi 22-10-2024 19:47

iwanridwanmks dan 59 lainnya memberi reputasi

56

57.5K

Kutip

371

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Stories from the Heart

32.8KThread•52.8KAnggota

Tampilkan semua post

TS

wedi

#277

POV Kevin: Penderitaan Bab 3 (2024)

Quote:

Kami hanya berdiri di samping tempat tidur, menyaksikan tubuh Deni yang bergetar hebat, seolah tak mampu melawan dingin yang merasuk.

"Kenapa bisa begini lagi, Mang?" tanya Rifaldy dengan suara yang penuh kekhawatiran, matanya tak lepas dari Deni yang terbaring lemah.

"Entahlah, Mas..." jawab Mang Tohir pelan, suaranya mengandung keraguan. "Tadi saya niat mau ngajak ngopi, tapi waktu saya lihat, Mas Deni sudah seperti ini!" ucapnya dengan getir, menyudahi kalimatnya dengan helaan napas berat.

Aku melirik ke arah jam dinding, jarumnya bergerak perlahan menunjukan—pukul 18:25. Sejak pertama kali aku menapaki kaki di rumah ini, aku selalu merasa ada sesuatu yang ganjil saat malam menjelang. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun begitu terasa mengancam.

Walau begitu Aku tak pernah mencoba mengungkapkan hal ini pada siapapun—karena hanya akan menimbulkan keresahan yang bisa membuat suasa semakin memburuk.

Seiring berjalannya waktu, semua ini seakan tak bisa lagi aku sembunyikan. Awalnya, aku menyangka jika hanya aku yang merasakan keanehan ini. Namun, semakin kemari aku bertambah yakin, jika mereka juga dapat merasakannya. Rumah ini memiliki aura negatif yang sangat pekat. Bagaikan ada sebuah misteri yang kami tak sadari.

“Gue yakin ada yang nggak beres, Rif!” seruku tiba-tiba, membuat Rifaldy dan Mang Tohir menoleh bersamaan ke arahku. "Kita ngobrol di ruang tamu aja, yuk," lanjutku sambil berbalik keluar kamar, diikuti Rifaldy dan Mang Tohir tanpa banyak kata.

“Gimana maksud lo nggak beres?” tanya Rifaldy sambil menutup pintu kamar dengan pelan.

Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kalimat yang tepat untuk memulai pembicaraan ini. “Gini, lo inget, kan? Waktu pertama kali Deni pingsan?” tanyaku sambil menatap mereka berdua. Rifaldy dan Mang Tohir sama-sama mengangguk, mengenang kejadian itu. “Nah, kejadian ini persis terjadi di jam yang sama, bro,” tambahku, mempertegas perasaanku yang semakin tak enak.

Rifaldy buru-buru merogoh ponsel di sakunya, mengecek jam dengan cepat. “Lo bener, ini di jam yang sama lagi,” ucapnya pelan, jelas ada kegelisahan dalam suaranya.

“Memang aneh, Mas,” sahut Mang Tohir, “Tadi siang Mas Deni sehat-sehat aja, nggak ada tanda-tanda lemes atau ngeluh apa-apa.”

“Emangnya ada, ya, penyakit yang bisa terpengaruh sama waktu tertentu?” tanya Rifaldy, suaranya semakin ragu, seolah-olah ia sedang mencari alasan lain yang bisa menjelaskan ini semua. Walau aku tahu ada teka-teki besar yang berputar di pikirannya tanpa jawaban.

“Daripada kita nebak-nebak, mendingan lo telepon Kakak lo, Rif. Kasih tau dia soal kondisi Deni,” saranku, mencoba mencari solusi yang lebih pasti.

Tanpa banyak cakap, Rifaldy segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi Kak Ferdy, berharap bisa mendapat penjelasan atau setidaknya bantuan atas kondisi Deni yang semakin membingungkan.

"Halo! Bang!" ucap Rifaldy tidak sabaran pada ponselnya, jelas nampak kegelisahan yang ia rasakan.

Selanjutnya ia menceritakan semua yang telah terjadi hari ini, tak luput ia juga mengungkapkan kecurigaan kami dibalik sakitnya Deni. Walau aku tak yakin Kakak Rifaldy dapat menerimanya.

"Gimana, Rif?" tanyaku dengan gelisah, tak sabar menunggu jawaban. Kegelisahan di dalam diriku semakin memuncak.

"Kita disuruh tutup mulut!" jawab Rifaldy, membuatku sedikit terkejut. Aku tak paham maksudnya. "Besok pagi ada temannya Bang Yudi. Dia mantan dokter, sekarang udah pindah profesi. Sejak Deni sakit, tiap pagi dia bakal datang ke sini untuk cek kesehatannya," lanjut Rifaldy. Meskipun sedikit lega, rasa curigaku belum sepenuhnya terjawab. Ada sesuatu yang mengganjal.

"Kalau kayak gitu lebih mending, Mas," timpal Mang Tohir dengan ekspresi kebingungan yang masih tersirat di wajahnya. "Tapi kenapa nggak dibawa pulang aja, Mas?" tanyanya dengan suara yang semakin pelan, seolah takut mengusik sesuatu.

"Nggak, Mang," jawab Rifaldy sambil menarik napas panjang, wajahnya tampak penuh dugaan. "Yang jelas, Pak Ferdy nggak mau Deni pulang. Mungkin biar nggak kena omelan sama nyokapnya Deni," sambungnya, mencoba mengira-ngira.

Kami bertiga masih duduk di ruang tamu, tenggelam dalam kecemasan yang tak kasat mata. Suasana terasa berat, dan keheningan menggantung di udara. Hanya suara-suara serangga malam yang semakin jelas terdengar, seakan mempertegas kesunyian yang menyelubungi rumah ini. Desiran angin pelan menggoyangkan daun-daun di luar, menambah kesan mencekam yang makin nyata. Sesekali aku melirik ke arah pintu depan, lalu ke belakang rumah, seolah merasakan sesuatu yang tak nyaman sedang mengintai.

"Sssttt... dengar nggak?" Rifaldy tiba-tiba berbisik, mengangkat tangannya, menyuruh kami mendengarkan dengan lebih seksama. Wajahnya tegang.

Aku menahan napas, mencoba memfokuskan pendengaranku. Samar-samar, terdengar suara yang begitu lembut dan teredam, seperti isak tangis seseorang. Suara itu seperti berasal dari jauh, tetapi jelas terdengar semakin nyata.

"Rif... ada yang nangis," bisikku, suaraku bergetar. Suasana yang sudah mencekam ini semakin membuat jantungku berdegup kencang.

"Ini bukan yang pertama kali, kan?" gumam Mang Tohir dengan nada cemas. "Jangan-jangan, malam ini bakal lebih parah lagi, Mas."

Tiba-tiba, suara keras dan tak wajar terdengar dari dalam kamar. Uuuwwweekk!

Kami semua terperanjat, jantungku seolah berhenti sejenak. "Deni!" Rifaldy langsung berteriak, dan tanpa pikir panjang kami bertiga berlari ke kamar Deni.

Pintu kamar terbuka dengan cepat, dan pemandangan yang tak pernah kuduga membuat kami terhenti sejenak. Darah segar tercecer di lantai, dan Deni terlihat terbaring lemah di tepi tempat tidur dengan kepala menjulur, tampak seperti baru saja muntah. Bola mataku membesar, mulutku ternganga, tak percaya dengan apa yang kulihat.

Aku menggeleng, menolak kenyataan ini. Selama aku mengenal Deni, tak pernah sekali pun kudengar dia sakit sampai memuntahkan darah. Perutku terasa melilit, panik melanda, dan kami semua sama sekali tak tahu apa yang harus dilakukan.

"Aduh! Kenapa jadi gini!" Rifaldy segera mendekati tubuhnya yang lemas. "Angkat kepalanya!" serunya, mengambil inisiatif untuk memperbaiki posisi tidur Deni. Kami semua bergerak cepat, Rifaldy menyangga kepala Deni dengan hati-hati.

"Mang, ada kain pel?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun tanganku gemetar. Mang Tohir langsung berlari keluar kamar, langkahnya tergesa-gesa, berusaha mengambil kain pel untuk membersihkan darah yang sudah mulai menggenang.

Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdetak tak karuan. "Kenapa bisa jadi begini, Rif?" tanyaku pelan. Rifaldy hanya menggeleng lemah, tatapannya penuh rasa bersalah, meskipun ia tak mengucapkan sepatah kata pun.

"Kalau tahu bakal begini, gue nggak akan bawa dia ke sini, Vin," gumam Rifaldy, suaranya nyaris tak terdengar.

"Bukan salah lu, Rif. Ini semua keputusan Kakak lu, dia yang minta Deni tetap di sini," kataku, mencoba meyakinkannya. "Lu nggak usah ngerasa bersalah!"

Tapi wajah Rifaldy masih terlihat gelisah, seakan tak tahu lagi harus melakukan apa. Setelah terdiam sejenak, ia pun merogoh ponselnya dan kembali menghubungi Kakaknya, berharap ada jawaban atau solusi yang lebih jelas.

Suasana semakin tegang ketika Rifaldy mulai berbicara di telepon. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan kemarahannya. Apa pun yang ia katakan, jelas tidak diindahkan oleh sang Kakak. Wajahnya memerah, menahan frustrasi yang memuncak.

"Biar saya pel dulu, Mas," Mang Tohir tiba-tiba menyela, membuat kami sadar akan genangan darah pekat yang masih menggenangi lantai. Kami pun sedikit menjauh, memberinya ruang.

"Gimana, Rif? Apa kata Kakak lu?" tanyaku, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di ujung telepon tadi.

"Tai!! Susah ngomong sama orang kepala batu! Gue mana ngerti ngurus orang sakit!" Rifaldy gusar, suaranya pecah oleh amarah. "Jangankan ngurus orang lain, gue sendiri sakit aja nggak bisa ngurus diri sendiri!"

Mang Tohir hanya mengangguk pelan sambil tetap mengepel lantai. "Ya udah, Mas, sekarang kita berusaha sebaik mungkin aja."

"Jadi nggak ada solusi lain dari Kakak lu?" tanyaku lagi, melihat Rifaldy menghela napas panjang, matanya kosong, sebelum menggeleng pelan dengan penuh kekecewaan.

Suasana kembali hening, ketegangan terasa menyelimuti ruang tamu. Kami hampir saja merasa sedikit tenang setelah semua kekacauan yang baru terjadi, ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan.

Dduk... Dduk... Dduk...

Kami semua terdiam. Tubuhku seolah membeku seketika. Tatapan kami saling bertaut, penuh kebingungan dan rasa waswas. Siapa yang mengetuk pintu di jam seperti ini? Suasana terasa semakin aneh. Aku mencoba memberanikan diri, berteriak ke arah pintu, "Siapa di sana?" Namun tak ada jawaban. Ketukan malah semakin keras dan cepat.

Dduk... Dduk... Dduk...

Sontak, Rifaldy langsung berdiri dan melesat ke arah pintu dengan cepat, wajahnya penuh emosi. "Rif!" teriakku sambil mengejarnya, tapi baru saja aku keluar dari kamar, terdengar dentuman keras dari pintu depan.

Dduuaaarrr!!

Aku terhenti, napasku memburu, dan melihat Rifaldy berdiri di depan pintu, napasnya tersengal-sengal. "Siapa, Rif?" tanyaku sambil mencoba menenangkan diriku, meski dalam hati aku tahu pasti, tak ada siapa pun di balik pintu itu.

Rifaldy Merobahkan diri dengan kasar di atas kursi, tangannya mengepal kuat, wajahnya memerah padam menahan amarah yang tak tertahan. "Sumpah, kalau sekali lagi ada yang berani begitu, gue kejar habis-habisan!" serunya, dengan suara bergetar antara amarah dan frustasi, meski tak jelas siapa yang menjadi sasaran sumpahnya.

Aku dan Mang Tohir berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan diri dari kepanikan yang baru saja melanda. Ini bukan pertama kalinya kami mengalami kejadian aneh di rumah ini. Sejak pertama kali menginjakkan kaki, aku tahu ada sesuatu yang terasa tidak beres, seolah rumah ini menyimpan rahasia gelap yang terus mengintai di balik gelapnya malam.

Rifaldy, dengan sifatnya yang sedikit arogan dan tak sabaran, selalu menjadi orang yang bertindak tanpa pikir panjang, terutama saat ia merasa terdesak. Ketika dihadapkan pada ancaman, ia tak segan-segan melawan, tak peduli apa pun yang terjadi. Aku pernah menyaksikan langsung bagaimana emosinya meledak tanpa kontrol. Suatu ketika, kami pernah terlibat perkelahian dengan pemuda dari kampung sebelah. Saat itu kami sedang melintas dengan motor, dan tiba-tiba salah satu pemuda yang berkumpul di pos ronda menyindir Rifaldy. Tanpa ragu, Rifaldy berbalik arah dan menabrak salah satu dari mereka. Akibatnya, salah satu pemuda mengalami patah tulang lengan dan kaki, dan perkelahian tak dapat dihindari.

Kejadian seperti ini malam ini, semakin memperburuk suasana hati Rifaldy. Kegelisahan dan pikiran putus-asa yang ia rasakan sejak awal, kini memuncak menjadi amarah. Tapi, kali ini aku bisa memahami. Aku juga merasakan ketidaknyamanan yang sama, dan untuk saat ini keberaniannya adalah sesuatu yang aku hargai.

“Mas...,” suara Mang Tohir pelan namun tegas, memecah lamunan. Ia berdiri tepat dibibir pintu—dengan gagang pel yang masih ia genggam, menatap ke dalam kamar , wajahnya tampak khawatir dan bingung membuatku sadar jika ada sesuatu yang salah tengah ia rasakan, dan firasatku tak bisa mengabaikannya.

Aku segera melangkah mendekatinya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. “Den?” tanyaku saat melihat Deni duduk di atas tempat tidurnya. Wajahnya tertunduk, tanpa ekspresi apa pun. Aku mendekat perlahan, diikuti Mang Tohir yang menjaga jarak di belakangku.

“Aiir...” suara Deni lirih, nyaris tak terdengar, suaranya serak dan kering.

“Air?” aku membeo, memastikan apa yang kudengar benar.

“Air,” ulangnya, meski suaranya tetap lemah.

Rifaldy, yang berdiri di ambang pintu, sepertinya langsung mengerti. Tanpa berkata-kata, ia bergegas menuju dapur untuk mengambil air minum.

"Iya, Mas... Mas Rifaldy lagi ambil air," sahut Mang Tohir, mencoba menenangkan Deni. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengusap pelan kakinya. "Kuat ya, Den. Lu pasti sembuh, kok," ucapku, berusaha memberikan semangat.

Tak lama, Rifaldy kembali membawa segelas air, yang langsung kuterima dan kuberikan kepada Deni. Namun, begitu bibir Deni menyentuh permukaan gelas, ia segera menolaknya.

“Dingin...” bisiknya lemah.

Aku terdiam sejenak, lalu bangkit untuk mengambil air panas di dapur. Ketika kuberikan air hangat, Deni tetap menolak dengan alasan yang sama. Hingga akhirnya, Mang Tohir mengambil segelas air—tanpa mencampurnya. Dan hal aneh pun kembali kami saksikan.

"Den, hati-hati. Ini air panas," kataku memperingatkan, tapi yang terjadi selanjutnya membuat kami semua tertegun. Tanpa ragu sedikit pun, Deni menenggak air panas itu dalam sekali tegukan, seolah panasnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali.

Aku, Rifaldy, dan Mang Tohir hanya bisa saling pandang, menyatakan kebingungan tengah melanda kami. Bagaimana bisa ia minum air sepanas itu tanpa merasa kesakitan sedikit pun? Setelah meneguk habis, Deni kembali berbaring, tampak begitu lelah, dan tak lama kemudian ia tertidur.

"Ya biarin, lah..." gumam Rifaldy akhirnya memecah keheningan. "Setidaknya dia bisa tidur dengan nyenyak sekarang." Aku mengangguk pelan, sepakat dengan pendapatnya.

"Mas, pada mau tidur di mana?" tanya Mang Tohir, membuatku menoleh ke arah Rifaldy.

"Gue tidur di kamar sebelah aja deh, biar Deni nggak terganggu," jawab Rifaldy, meski terdengar sedikit ragu.

“Gue ikut,” sahutku, entah mengapa kamar ini memiliki aura yang aneh, membuatku tak nyaman berada lama di sini.

“Nah, berarti saya harus bebenah kamar dulu, Mas,” timpal Mang Tohir, tersenyum tipis.

“Baiklah, Mang. Gue buatkan kopi aja biar nggak terlalu kaku suasana malam ini,” kataku sambil bangkit. "Yuk, Pa," ajakku pada Rifaldy, mencoba sedikit menghangatkan suasana.

Kami meninggalkan Deni di kamarnya, meski perasaan tidak nyaman terus menghantui. Aku sibuk di dapur, mempersiapkan kopi, sementara Mang Tohir dan Rifaldy sibuk mempersiapkan tempat tidur di kamar sebelah. Tatapanku terhenti sejenak pada bungkusan nasi yang belum disentuh. Mungkin kejadian tadi membuat Mang Tohir lupa pada perutnya yang belum terisi.

Saat aku mengaduk kopi, tiba-tiba angin dingin menyelinap dan meniup leherku. Aku berbalik, memegang leher, merasa ada yang aneh. Mataku berkeliling, menyapu sudut-sudut dapur yang tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih lembap dari sebelumnya. Keheningan ini begitu menekan, membuatku tak betah berlama-lama di sana. Dengan cepat, aku mempercepat langkah.

Namun, belum sempat aku pergi, langkahku terhenti ketika pandanganku menangkap sosok Deni yang berdiri tegak di depan kamarnya. Dia tampak kaku, seperti sebuah patung.

“Den?” gumamku, dengan rasa ragu yang makin menguat. Aku mempercepat langkah, berniat memberi tahu Rifaldy dan Mang Tohir. Tapi, ketika aku menoleh kembali ke arah Deni, sosoknya sudah lenyap, seperti bayangan yang hilang ditelan kegelapan.

“Rif! Mang!” teriakku, berusaha memanggil mereka. Suaraku menggema di rumah yang sepi. Teriakan itu cukup membuat Rifaldy dan Mang Tohir buru-buru keluar dari kamar, wajah mereka penuh tanda tanya.

Mereka berhenti di ambang pintu, memandang ke kanan dan kiri dengan bingung. “Ada apa, Mas?” tanya Mang Tohir dengan nada waspada.

“Ada apa, Vin?” Rifaldy ikut bertanya, terlihat sedikit kesal karena aku membuat keributan.

Aku menunjuk ke arah kamar Deni. Nafasku mulai tidak teratur, sementara nampan yang kugenggam bergetar hebat, mencerminkan kegelisahan yang semakin menghantui. "Deni... Rif, barusan dia berdiri di situ, di depan kamar," kataku, suaraku tergetar penuh keyakinan.

Tanpa berkata-kata, Rifaldy dan Mang Tohir segera mengecek ke dalam kamar. Namun, ketika mereka mengintip ke dalam, Deni masih terbaring, tidur dengan tenang, posisinya sama seperti sebelumnya.

“Dia masih tidur, Mas. Lihat saja sendiri,” ucap Mang Tohir, sambil menunjuk Deni yang tidak bergerak sedikit pun. Mataku menatap lekat-lekat, memastikan kebenarannya. Dan benar saja, Deni tetap di tempatnya, seolah tidak pernah meninggalkan tempat tidur itu.

"Udahlah, taruh itu kopi di meja, nanti tumpah," titah Rifaldy dengan nada kesal namun lembut.

Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah atau paranoid. Aku lalu duduk di kursi, mencoba menenangkan hati yang masih terasa berdebar.

“Apa kita istirahat aja?” saran Rifaldy, dengan nada yang sedikit lelah. Gagasan itu terdengar masuk akal. Mungkin dengan tidur, malam yang terasa panjang ini bisa segera berlalu.

Kami semua setuju. Dengan perasaan berat, kami memutuskan untuk memasuki kamar yang terletak di bagian depan rumah—bersebelahan dengan kamar Deni.

“Mang, kenapa nggak dimakan nasinya?” tanyaku, tiba-tiba teringat dengan bungkusan nasi yang masih tergeletak di meja.

Mang Tohir tersentak. “Aduh, saya lupa, Mas!” jawabnya, sambil menepuk dahinya, sedikit malu. “Ya sudahlah, besok aja saya makan.”

Aku tersenyum kecil, mengerti bahwa mungkin selera makannya hilang karena peristiwa yang baru saja terjadi. Hal itu sangat wajar, mengingat beban pikiran yang kami semua rasakan malam ini. Terasa berat, namun aku harus tetap tegar. Kami harus bertahan, melewati malam yang seolah tak kunjung berakhir.

Malam semakin larut, kegelapan meresap pekat dan udara dingin menyusup hingga menusuk tulang. Kami bertiga terbaring di atas karpet tipis berudu, kehangatannya tak cukup untuk mengusir dingin yang semakin menggigit.

"Aaaaaaaa!!"

Suara jeritan mendadak memecah kesunyian, memaksa kami tersentak bangun dalam kepanikan. Suara itu berasal dari kamar sebelah.

"Deni!"

Dengan cepat kami bangkit, langkah kami terhuyung menuju kamar di mana tempat suara teriakan itu bergema. Ketika kami tiba, pintu kamar sudah terbuka, kami mendapati Deni sedang terbungkuk di atas kasur, kedua tangannya mencengkeram perutnya dengan wajah yang memucat, tubuhnya gemetar dalam kesakitan. Rintihannya terdengar pilu, membuat kami tak mampu berkata-kata.

Mang Tohir, yang paling tua di antara kami, segera bergerak. "Sebentar, saya ambil air hangat buat kompres perutnya," katanya tergesa-gesa, sebelum melangkah keluar ruangan.

Aku mondar-mandir di dekat kasur, rasa gugup melingkupiku. "Gue nggak tahu harus ngapain!" Suaraku bergetar, panik.

"Tenang dulu, Vin! Jangan bikin gue tambah stres!" Rifaldy, yang duduk di tepi kasur, berusaha tetap tenang sambil mengusap pelan kening Deni. Tapi tiba-tiba, ia berhenti, memandang lengannya yang penuh dengan rambut rontok dari kepala Deni. Ia menatapku, menunjukkan rambut itu dengan ekspresi cemas.

"Ini nggak beres," gumamku, jantungku berdetak lebih cepat. "Mending suruh temen kakak lo ke sini sekarang, Rif!" pintaku, nyaris memohon.

Rifaldy segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Wajahnya menegang, nada suaranya meninggi. "Ini anak makin parah! Gw bawa ke rumah sakit aja, ya?" desaknya, terdengar putus asa.

Ia mendengus kesal mendengar jawaban dari ponselnya. "Lu nggak di sini, Bang! Yang ngerasain gw sama yang lain!" Suaranya penuh amarah.

"Nggaa.. ngga.. Bodo, amat!! Dengerin aja deh! Sekarang suruh temen dokter itu ke sini... Atau gw bawa Deni ke RS!" Rifaldy menutup teleponnya dengan gerakan frustrasi.

Aku menatapnya. "Dia mau datang?" tanyaku, mencoba mengimbangi keteganganku dengan harapan.

"Iya, dia bilang mau coba hubungi dokternya dulu."

Kami kembali duduk di sisi kasur, memandang Deni yang masih terbaring, napasnya sesak dan keringat membanjiri wajahnya. Aku terus menyeka keringatnya dengan tangan gemetar, sesekali membalikkan tubuhnya yang terasa kaku.

"Kenapa mang Tohir lama banget ambil air?" gumam Rifaldy, matanya menyipit, membuatku tersadar bahwa Mang Tohir belum kembali.

"Bentar, gw susulin," kataku, bangkit dengan langkah ragu, menuju dapur.

Sesampainya di dapur, pemandangan yang kulihat membuat darahku berdesir. Mang Tohir berdiri membeku, wajahnya menghadap jendela dengan baskom air di tangannya, seolah terhipnotis oleh sesuatu di luar sana.

"Kenapa bisa begini lagi, Mang?" tanya Rifaldy dengan suara yang penuh kekhawatiran, matanya tak lepas dari Deni yang terbaring lemah.

"Entahlah, Mas..." jawab Mang Tohir pelan, suaranya mengandung keraguan. "Tadi saya niat mau ngajak ngopi, tapi waktu saya lihat, Mas Deni sudah seperti ini!" ucapnya dengan getir, menyudahi kalimatnya dengan helaan napas berat.

Aku melirik ke arah jam dinding, jarumnya bergerak perlahan menunjukan—pukul 18:25. Sejak pertama kali aku menapaki kaki di rumah ini, aku selalu merasa ada sesuatu yang ganjil saat malam menjelang. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun begitu terasa mengancam.

Walau begitu Aku tak pernah mencoba mengungkapkan hal ini pada siapapun—karena hanya akan menimbulkan keresahan yang bisa membuat suasa semakin memburuk.

Seiring berjalannya waktu, semua ini seakan tak bisa lagi aku sembunyikan. Awalnya, aku menyangka jika hanya aku yang merasakan keanehan ini. Namun, semakin kemari aku bertambah yakin, jika mereka juga dapat merasakannya. Rumah ini memiliki aura negatif yang sangat pekat. Bagaikan ada sebuah misteri yang kami tak sadari.

“Gue yakin ada yang nggak beres, Rif!” seruku tiba-tiba, membuat Rifaldy dan Mang Tohir menoleh bersamaan ke arahku. "Kita ngobrol di ruang tamu aja, yuk," lanjutku sambil berbalik keluar kamar, diikuti Rifaldy dan Mang Tohir tanpa banyak kata.

“Gimana maksud lo nggak beres?” tanya Rifaldy sambil menutup pintu kamar dengan pelan.

Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kalimat yang tepat untuk memulai pembicaraan ini. “Gini, lo inget, kan? Waktu pertama kali Deni pingsan?” tanyaku sambil menatap mereka berdua. Rifaldy dan Mang Tohir sama-sama mengangguk, mengenang kejadian itu. “Nah, kejadian ini persis terjadi di jam yang sama, bro,” tambahku, mempertegas perasaanku yang semakin tak enak.

Rifaldy buru-buru merogoh ponsel di sakunya, mengecek jam dengan cepat. “Lo bener, ini di jam yang sama lagi,” ucapnya pelan, jelas ada kegelisahan dalam suaranya.

“Memang aneh, Mas,” sahut Mang Tohir, “Tadi siang Mas Deni sehat-sehat aja, nggak ada tanda-tanda lemes atau ngeluh apa-apa.”

“Emangnya ada, ya, penyakit yang bisa terpengaruh sama waktu tertentu?” tanya Rifaldy, suaranya semakin ragu, seolah-olah ia sedang mencari alasan lain yang bisa menjelaskan ini semua. Walau aku tahu ada teka-teki besar yang berputar di pikirannya tanpa jawaban.

“Daripada kita nebak-nebak, mendingan lo telepon Kakak lo, Rif. Kasih tau dia soal kondisi Deni,” saranku, mencoba mencari solusi yang lebih pasti.

Tanpa banyak cakap, Rifaldy segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi Kak Ferdy, berharap bisa mendapat penjelasan atau setidaknya bantuan atas kondisi Deni yang semakin membingungkan.

"Halo! Bang!" ucap Rifaldy tidak sabaran pada ponselnya, jelas nampak kegelisahan yang ia rasakan.

Selanjutnya ia menceritakan semua yang telah terjadi hari ini, tak luput ia juga mengungkapkan kecurigaan kami dibalik sakitnya Deni. Walau aku tak yakin Kakak Rifaldy dapat menerimanya.

"Gimana, Rif?" tanyaku dengan gelisah, tak sabar menunggu jawaban. Kegelisahan di dalam diriku semakin memuncak.

"Kita disuruh tutup mulut!" jawab Rifaldy, membuatku sedikit terkejut. Aku tak paham maksudnya. "Besok pagi ada temannya Bang Yudi. Dia mantan dokter, sekarang udah pindah profesi. Sejak Deni sakit, tiap pagi dia bakal datang ke sini untuk cek kesehatannya," lanjut Rifaldy. Meskipun sedikit lega, rasa curigaku belum sepenuhnya terjawab. Ada sesuatu yang mengganjal.

"Kalau kayak gitu lebih mending, Mas," timpal Mang Tohir dengan ekspresi kebingungan yang masih tersirat di wajahnya. "Tapi kenapa nggak dibawa pulang aja, Mas?" tanyanya dengan suara yang semakin pelan, seolah takut mengusik sesuatu.

"Nggak, Mang," jawab Rifaldy sambil menarik napas panjang, wajahnya tampak penuh dugaan. "Yang jelas, Pak Ferdy nggak mau Deni pulang. Mungkin biar nggak kena omelan sama nyokapnya Deni," sambungnya, mencoba mengira-ngira.

Kami bertiga masih duduk di ruang tamu, tenggelam dalam kecemasan yang tak kasat mata. Suasana terasa berat, dan keheningan menggantung di udara. Hanya suara-suara serangga malam yang semakin jelas terdengar, seakan mempertegas kesunyian yang menyelubungi rumah ini. Desiran angin pelan menggoyangkan daun-daun di luar, menambah kesan mencekam yang makin nyata. Sesekali aku melirik ke arah pintu depan, lalu ke belakang rumah, seolah merasakan sesuatu yang tak nyaman sedang mengintai.

"Sssttt... dengar nggak?" Rifaldy tiba-tiba berbisik, mengangkat tangannya, menyuruh kami mendengarkan dengan lebih seksama. Wajahnya tegang.

Aku menahan napas, mencoba memfokuskan pendengaranku. Samar-samar, terdengar suara yang begitu lembut dan teredam, seperti isak tangis seseorang. Suara itu seperti berasal dari jauh, tetapi jelas terdengar semakin nyata.

"Rif... ada yang nangis," bisikku, suaraku bergetar. Suasana yang sudah mencekam ini semakin membuat jantungku berdegup kencang.

"Ini bukan yang pertama kali, kan?" gumam Mang Tohir dengan nada cemas. "Jangan-jangan, malam ini bakal lebih parah lagi, Mas."

Tiba-tiba, suara keras dan tak wajar terdengar dari dalam kamar. Uuuwwweekk!

Kami semua terperanjat, jantungku seolah berhenti sejenak. "Deni!" Rifaldy langsung berteriak, dan tanpa pikir panjang kami bertiga berlari ke kamar Deni.

Pintu kamar terbuka dengan cepat, dan pemandangan yang tak pernah kuduga membuat kami terhenti sejenak. Darah segar tercecer di lantai, dan Deni terlihat terbaring lemah di tepi tempat tidur dengan kepala menjulur, tampak seperti baru saja muntah. Bola mataku membesar, mulutku ternganga, tak percaya dengan apa yang kulihat.

Aku menggeleng, menolak kenyataan ini. Selama aku mengenal Deni, tak pernah sekali pun kudengar dia sakit sampai memuntahkan darah. Perutku terasa melilit, panik melanda, dan kami semua sama sekali tak tahu apa yang harus dilakukan.

"Aduh! Kenapa jadi gini!" Rifaldy segera mendekati tubuhnya yang lemas. "Angkat kepalanya!" serunya, mengambil inisiatif untuk memperbaiki posisi tidur Deni. Kami semua bergerak cepat, Rifaldy menyangga kepala Deni dengan hati-hati.

"Mang, ada kain pel?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun tanganku gemetar. Mang Tohir langsung berlari keluar kamar, langkahnya tergesa-gesa, berusaha mengambil kain pel untuk membersihkan darah yang sudah mulai menggenang.

Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdetak tak karuan. "Kenapa bisa jadi begini, Rif?" tanyaku pelan. Rifaldy hanya menggeleng lemah, tatapannya penuh rasa bersalah, meskipun ia tak mengucapkan sepatah kata pun.

"Kalau tahu bakal begini, gue nggak akan bawa dia ke sini, Vin," gumam Rifaldy, suaranya nyaris tak terdengar.

"Bukan salah lu, Rif. Ini semua keputusan Kakak lu, dia yang minta Deni tetap di sini," kataku, mencoba meyakinkannya. "Lu nggak usah ngerasa bersalah!"

Tapi wajah Rifaldy masih terlihat gelisah, seakan tak tahu lagi harus melakukan apa. Setelah terdiam sejenak, ia pun merogoh ponselnya dan kembali menghubungi Kakaknya, berharap ada jawaban atau solusi yang lebih jelas.

Suasana semakin tegang ketika Rifaldy mulai berbicara di telepon. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan kemarahannya. Apa pun yang ia katakan, jelas tidak diindahkan oleh sang Kakak. Wajahnya memerah, menahan frustrasi yang memuncak.

"Biar saya pel dulu, Mas," Mang Tohir tiba-tiba menyela, membuat kami sadar akan genangan darah pekat yang masih menggenangi lantai. Kami pun sedikit menjauh, memberinya ruang.

"Gimana, Rif? Apa kata Kakak lu?" tanyaku, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di ujung telepon tadi.

"Tai!! Susah ngomong sama orang kepala batu! Gue mana ngerti ngurus orang sakit!" Rifaldy gusar, suaranya pecah oleh amarah. "Jangankan ngurus orang lain, gue sendiri sakit aja nggak bisa ngurus diri sendiri!"

Mang Tohir hanya mengangguk pelan sambil tetap mengepel lantai. "Ya udah, Mas, sekarang kita berusaha sebaik mungkin aja."

"Jadi nggak ada solusi lain dari Kakak lu?" tanyaku lagi, melihat Rifaldy menghela napas panjang, matanya kosong, sebelum menggeleng pelan dengan penuh kekecewaan.

Suasana kembali hening, ketegangan terasa menyelimuti ruang tamu. Kami hampir saja merasa sedikit tenang setelah semua kekacauan yang baru terjadi, ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan.

Dduk... Dduk... Dduk...

Kami semua terdiam. Tubuhku seolah membeku seketika. Tatapan kami saling bertaut, penuh kebingungan dan rasa waswas. Siapa yang mengetuk pintu di jam seperti ini? Suasana terasa semakin aneh. Aku mencoba memberanikan diri, berteriak ke arah pintu, "Siapa di sana?" Namun tak ada jawaban. Ketukan malah semakin keras dan cepat.

Dduk... Dduk... Dduk...

Sontak, Rifaldy langsung berdiri dan melesat ke arah pintu dengan cepat, wajahnya penuh emosi. "Rif!" teriakku sambil mengejarnya, tapi baru saja aku keluar dari kamar, terdengar dentuman keras dari pintu depan.

Dduuaaarrr!!

Aku terhenti, napasku memburu, dan melihat Rifaldy berdiri di depan pintu, napasnya tersengal-sengal. "Siapa, Rif?" tanyaku sambil mencoba menenangkan diriku, meski dalam hati aku tahu pasti, tak ada siapa pun di balik pintu itu.

Rifaldy Merobahkan diri dengan kasar di atas kursi, tangannya mengepal kuat, wajahnya memerah padam menahan amarah yang tak tertahan. "Sumpah, kalau sekali lagi ada yang berani begitu, gue kejar habis-habisan!" serunya, dengan suara bergetar antara amarah dan frustasi, meski tak jelas siapa yang menjadi sasaran sumpahnya.

Aku dan Mang Tohir berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan diri dari kepanikan yang baru saja melanda. Ini bukan pertama kalinya kami mengalami kejadian aneh di rumah ini. Sejak pertama kali menginjakkan kaki, aku tahu ada sesuatu yang terasa tidak beres, seolah rumah ini menyimpan rahasia gelap yang terus mengintai di balik gelapnya malam.

Rifaldy, dengan sifatnya yang sedikit arogan dan tak sabaran, selalu menjadi orang yang bertindak tanpa pikir panjang, terutama saat ia merasa terdesak. Ketika dihadapkan pada ancaman, ia tak segan-segan melawan, tak peduli apa pun yang terjadi. Aku pernah menyaksikan langsung bagaimana emosinya meledak tanpa kontrol. Suatu ketika, kami pernah terlibat perkelahian dengan pemuda dari kampung sebelah. Saat itu kami sedang melintas dengan motor, dan tiba-tiba salah satu pemuda yang berkumpul di pos ronda menyindir Rifaldy. Tanpa ragu, Rifaldy berbalik arah dan menabrak salah satu dari mereka. Akibatnya, salah satu pemuda mengalami patah tulang lengan dan kaki, dan perkelahian tak dapat dihindari.

Kejadian seperti ini malam ini, semakin memperburuk suasana hati Rifaldy. Kegelisahan dan pikiran putus-asa yang ia rasakan sejak awal, kini memuncak menjadi amarah. Tapi, kali ini aku bisa memahami. Aku juga merasakan ketidaknyamanan yang sama, dan untuk saat ini keberaniannya adalah sesuatu yang aku hargai.

“Mas...,” suara Mang Tohir pelan namun tegas, memecah lamunan. Ia berdiri tepat dibibir pintu—dengan gagang pel yang masih ia genggam, menatap ke dalam kamar , wajahnya tampak khawatir dan bingung membuatku sadar jika ada sesuatu yang salah tengah ia rasakan, dan firasatku tak bisa mengabaikannya.

Aku segera melangkah mendekatinya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. “Den?” tanyaku saat melihat Deni duduk di atas tempat tidurnya. Wajahnya tertunduk, tanpa ekspresi apa pun. Aku mendekat perlahan, diikuti Mang Tohir yang menjaga jarak di belakangku.

“Aiir...” suara Deni lirih, nyaris tak terdengar, suaranya serak dan kering.

“Air?” aku membeo, memastikan apa yang kudengar benar.

“Air,” ulangnya, meski suaranya tetap lemah.

Rifaldy, yang berdiri di ambang pintu, sepertinya langsung mengerti. Tanpa berkata-kata, ia bergegas menuju dapur untuk mengambil air minum.

"Iya, Mas... Mas Rifaldy lagi ambil air," sahut Mang Tohir, mencoba menenangkan Deni. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengusap pelan kakinya. "Kuat ya, Den. Lu pasti sembuh, kok," ucapku, berusaha memberikan semangat.

Tak lama, Rifaldy kembali membawa segelas air, yang langsung kuterima dan kuberikan kepada Deni. Namun, begitu bibir Deni menyentuh permukaan gelas, ia segera menolaknya.

“Dingin...” bisiknya lemah.

Aku terdiam sejenak, lalu bangkit untuk mengambil air panas di dapur. Ketika kuberikan air hangat, Deni tetap menolak dengan alasan yang sama. Hingga akhirnya, Mang Tohir mengambil segelas air—tanpa mencampurnya. Dan hal aneh pun kembali kami saksikan.

"Den, hati-hati. Ini air panas," kataku memperingatkan, tapi yang terjadi selanjutnya membuat kami semua tertegun. Tanpa ragu sedikit pun, Deni menenggak air panas itu dalam sekali tegukan, seolah panasnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali.

Aku, Rifaldy, dan Mang Tohir hanya bisa saling pandang, menyatakan kebingungan tengah melanda kami. Bagaimana bisa ia minum air sepanas itu tanpa merasa kesakitan sedikit pun? Setelah meneguk habis, Deni kembali berbaring, tampak begitu lelah, dan tak lama kemudian ia tertidur.

"Ya biarin, lah..." gumam Rifaldy akhirnya memecah keheningan. "Setidaknya dia bisa tidur dengan nyenyak sekarang." Aku mengangguk pelan, sepakat dengan pendapatnya.

"Mas, pada mau tidur di mana?" tanya Mang Tohir, membuatku menoleh ke arah Rifaldy.

"Gue tidur di kamar sebelah aja deh, biar Deni nggak terganggu," jawab Rifaldy, meski terdengar sedikit ragu.

“Gue ikut,” sahutku, entah mengapa kamar ini memiliki aura yang aneh, membuatku tak nyaman berada lama di sini.

“Nah, berarti saya harus bebenah kamar dulu, Mas,” timpal Mang Tohir, tersenyum tipis.

“Baiklah, Mang. Gue buatkan kopi aja biar nggak terlalu kaku suasana malam ini,” kataku sambil bangkit. "Yuk, Pa," ajakku pada Rifaldy, mencoba sedikit menghangatkan suasana.

Kami meninggalkan Deni di kamarnya, meski perasaan tidak nyaman terus menghantui. Aku sibuk di dapur, mempersiapkan kopi, sementara Mang Tohir dan Rifaldy sibuk mempersiapkan tempat tidur di kamar sebelah. Tatapanku terhenti sejenak pada bungkusan nasi yang belum disentuh. Mungkin kejadian tadi membuat Mang Tohir lupa pada perutnya yang belum terisi.

Saat aku mengaduk kopi, tiba-tiba angin dingin menyelinap dan meniup leherku. Aku berbalik, memegang leher, merasa ada yang aneh. Mataku berkeliling, menyapu sudut-sudut dapur yang tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih lembap dari sebelumnya. Keheningan ini begitu menekan, membuatku tak betah berlama-lama di sana. Dengan cepat, aku mempercepat langkah.

Namun, belum sempat aku pergi, langkahku terhenti ketika pandanganku menangkap sosok Deni yang berdiri tegak di depan kamarnya. Dia tampak kaku, seperti sebuah patung.

“Den?” gumamku, dengan rasa ragu yang makin menguat. Aku mempercepat langkah, berniat memberi tahu Rifaldy dan Mang Tohir. Tapi, ketika aku menoleh kembali ke arah Deni, sosoknya sudah lenyap, seperti bayangan yang hilang ditelan kegelapan.

“Rif! Mang!” teriakku, berusaha memanggil mereka. Suaraku menggema di rumah yang sepi. Teriakan itu cukup membuat Rifaldy dan Mang Tohir buru-buru keluar dari kamar, wajah mereka penuh tanda tanya.

Mereka berhenti di ambang pintu, memandang ke kanan dan kiri dengan bingung. “Ada apa, Mas?” tanya Mang Tohir dengan nada waspada.

“Ada apa, Vin?” Rifaldy ikut bertanya, terlihat sedikit kesal karena aku membuat keributan.

Aku menunjuk ke arah kamar Deni. Nafasku mulai tidak teratur, sementara nampan yang kugenggam bergetar hebat, mencerminkan kegelisahan yang semakin menghantui. "Deni... Rif, barusan dia berdiri di situ, di depan kamar," kataku, suaraku tergetar penuh keyakinan.

Tanpa berkata-kata, Rifaldy dan Mang Tohir segera mengecek ke dalam kamar. Namun, ketika mereka mengintip ke dalam, Deni masih terbaring, tidur dengan tenang, posisinya sama seperti sebelumnya.

“Dia masih tidur, Mas. Lihat saja sendiri,” ucap Mang Tohir, sambil menunjuk Deni yang tidak bergerak sedikit pun. Mataku menatap lekat-lekat, memastikan kebenarannya. Dan benar saja, Deni tetap di tempatnya, seolah tidak pernah meninggalkan tempat tidur itu.

"Udahlah, taruh itu kopi di meja, nanti tumpah," titah Rifaldy dengan nada kesal namun lembut.

Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah atau paranoid. Aku lalu duduk di kursi, mencoba menenangkan hati yang masih terasa berdebar.

“Apa kita istirahat aja?” saran Rifaldy, dengan nada yang sedikit lelah. Gagasan itu terdengar masuk akal. Mungkin dengan tidur, malam yang terasa panjang ini bisa segera berlalu.

Kami semua setuju. Dengan perasaan berat, kami memutuskan untuk memasuki kamar yang terletak di bagian depan rumah—bersebelahan dengan kamar Deni.

“Mang, kenapa nggak dimakan nasinya?” tanyaku, tiba-tiba teringat dengan bungkusan nasi yang masih tergeletak di meja.

Mang Tohir tersentak. “Aduh, saya lupa, Mas!” jawabnya, sambil menepuk dahinya, sedikit malu. “Ya sudahlah, besok aja saya makan.”

Aku tersenyum kecil, mengerti bahwa mungkin selera makannya hilang karena peristiwa yang baru saja terjadi. Hal itu sangat wajar, mengingat beban pikiran yang kami semua rasakan malam ini. Terasa berat, namun aku harus tetap tegar. Kami harus bertahan, melewati malam yang seolah tak kunjung berakhir.

Malam semakin larut, kegelapan meresap pekat dan udara dingin menyusup hingga menusuk tulang. Kami bertiga terbaring di atas karpet tipis berudu, kehangatannya tak cukup untuk mengusir dingin yang semakin menggigit.

"Aaaaaaaa!!"

Suara jeritan mendadak memecah kesunyian, memaksa kami tersentak bangun dalam kepanikan. Suara itu berasal dari kamar sebelah.

"Deni!"

Dengan cepat kami bangkit, langkah kami terhuyung menuju kamar di mana tempat suara teriakan itu bergema. Ketika kami tiba, pintu kamar sudah terbuka, kami mendapati Deni sedang terbungkuk di atas kasur, kedua tangannya mencengkeram perutnya dengan wajah yang memucat, tubuhnya gemetar dalam kesakitan. Rintihannya terdengar pilu, membuat kami tak mampu berkata-kata.

Mang Tohir, yang paling tua di antara kami, segera bergerak. "Sebentar, saya ambil air hangat buat kompres perutnya," katanya tergesa-gesa, sebelum melangkah keluar ruangan.

Aku mondar-mandir di dekat kasur, rasa gugup melingkupiku. "Gue nggak tahu harus ngapain!" Suaraku bergetar, panik.

"Tenang dulu, Vin! Jangan bikin gue tambah stres!" Rifaldy, yang duduk di tepi kasur, berusaha tetap tenang sambil mengusap pelan kening Deni. Tapi tiba-tiba, ia berhenti, memandang lengannya yang penuh dengan rambut rontok dari kepala Deni. Ia menatapku, menunjukkan rambut itu dengan ekspresi cemas.

"Ini nggak beres," gumamku, jantungku berdetak lebih cepat. "Mending suruh temen kakak lo ke sini sekarang, Rif!" pintaku, nyaris memohon.

Rifaldy segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Wajahnya menegang, nada suaranya meninggi. "Ini anak makin parah! Gw bawa ke rumah sakit aja, ya?" desaknya, terdengar putus asa.

Ia mendengus kesal mendengar jawaban dari ponselnya. "Lu nggak di sini, Bang! Yang ngerasain gw sama yang lain!" Suaranya penuh amarah.

"Nggaa.. ngga.. Bodo, amat!! Dengerin aja deh! Sekarang suruh temen dokter itu ke sini... Atau gw bawa Deni ke RS!" Rifaldy menutup teleponnya dengan gerakan frustrasi.

Aku menatapnya. "Dia mau datang?" tanyaku, mencoba mengimbangi keteganganku dengan harapan.

"Iya, dia bilang mau coba hubungi dokternya dulu."

Kami kembali duduk di sisi kasur, memandang Deni yang masih terbaring, napasnya sesak dan keringat membanjiri wajahnya. Aku terus menyeka keringatnya dengan tangan gemetar, sesekali membalikkan tubuhnya yang terasa kaku.

"Kenapa mang Tohir lama banget ambil air?" gumam Rifaldy, matanya menyipit, membuatku tersadar bahwa Mang Tohir belum kembali.

"Bentar, gw susulin," kataku, bangkit dengan langkah ragu, menuju dapur.

Sesampainya di dapur, pemandangan yang kulihat membuat darahku berdesir. Mang Tohir berdiri membeku, wajahnya menghadap jendela dengan baskom air di tangannya, seolah terhipnotis oleh sesuatu di luar sana.

Diubah oleh wedi 29-09-2024 11:43

sampeuk dan 4 lainnya memberi reputasi

5

Kutip

Balas