Quote:

Kota Bogor, dengan kabut pagi yang menggantung lembut di langit kelabu, akan menjadi saksi bisu dari semua cerita yang aku jalani. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara dengan aroma khas terasa lebih sejuk dan segar seperti embun pagi yang menyentuh kulit. Rasanya seperti angin telah membawa beban dari bahuku, seolah-olah aku terlahir kembali.

“Nah! Gitu dong, baru kelihatan gagahnya!” cibir Mang Rudi, senyum geli menyungging di wajahnya. Suaranya berhasil membuyarkan lamunanku, membuatku tersentak kecil sesaat aku keluar dari pintu toilet. Ia sedang sibuk membantu Bi Ida di dapur, memindahkan beberapa mangkuk dan panci kecil ke meja makan.

“Sini deh, kita sarapan bubur ayam,” ajaknya sambil menaruh peralatan di meja dengan gerakan lincah, meski tubuhnya tak lagi muda.

“Kalau rasanya kurang enak, jangan marah ya, Den,” sahut Bi Ida, raut wajahnya ragu, seakan tak percaya pada kemampuan masaknya sendiri yang sebenarnya selalu mengundang selera.

Aku tersenyum malu, merasa sedikit canggung di tengah kehangatan ini. “Ah, nggak mungkin, Bi! Dari aromanya aja udah bikin perut lapar, apalagi kalau udah dicicipin. Bubur Mang Adul juga pasti kalah ini!” candaku, mencoba mencairkan suasana sembari melangkah perlahan ke meja makan. “Maaf ya, Bi, Mang, kalau Deni ngerepotin terus.”

Mang Rudi terkekeh, suaranya berat namun ramah. “Udah, cepet duduk! Makan yang banyak biar kuat,” katanya sambil menarik ujung bajuku, memaksaku duduk. “Habis ini kita ngobrol-ngobrol, ya.”

Aku mengangguk, mengambil tempat di kursi kayu tua itu, lalu mulai mencicipi sarapan. Bubur ayam yang hangat menyentuh lidahku, begitu lembut, dengan kuah kaldu yang gurih mengalir perlahan di tenggorokan. Entah kenapa, hari ini rasanya seperti aku belum makan selama berhari-hari. Setiap sendok yang masuk terasa memuaskan, seolah-olah sarapan ini adalah makanan yang sudah lama aku rindukan.

“Oh iya, Mang, tadi katanya ada yang mau diobrolin?” tanyaku sambil terus mengunyah, menikmati setiap suapan dengan lahap.

“Abisin dulu makannya, pamali ngobrol sambil makan,” sahut Bi Ida dengan senyum hangat, diikuti anggukan setuju dari Mang Rudi.

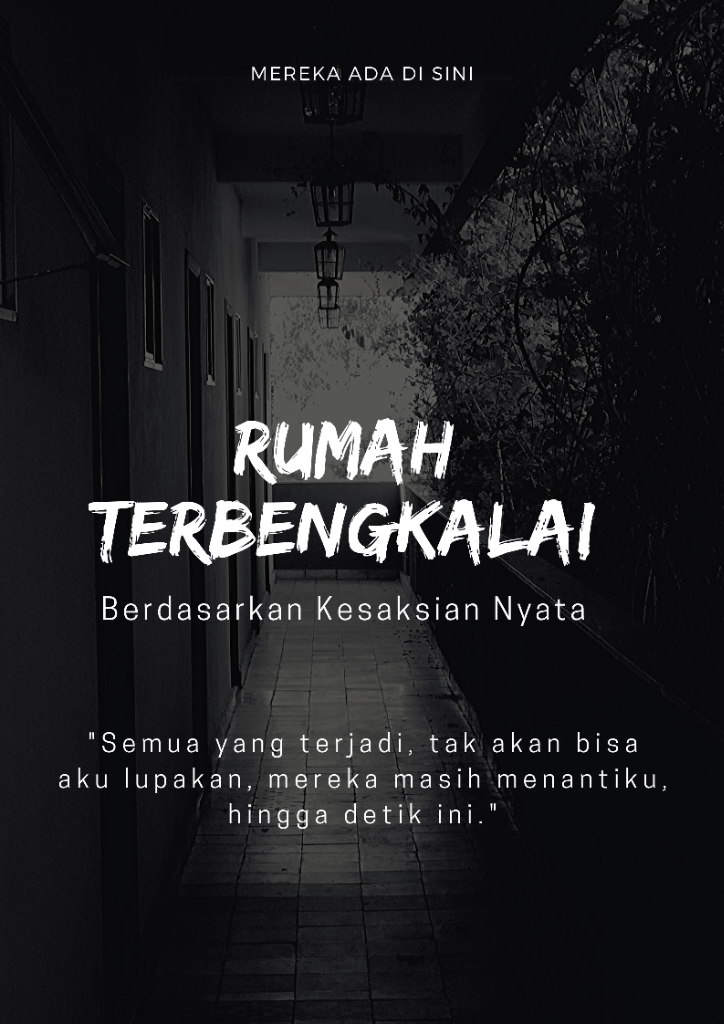

Beberapa saat kemudian, sarapan pun selesai. Kini, aku duduk di ruang tamu, menunggu Mang Rudi yang tengah bersiap-siap di kamarnya. Pandanganku tak sengaja tertuju pada sebuah jendela, memandangi suasana pagi yang masih sunyi dan nampak Rumah Rifaldy, yang tak jauh dari sini, terlihat sepi. Tak ada suara, tak ada gerakan, seolah-olah tak ada kehidupan di dalamnya. Rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran merayap di pikiranku.

“Den, gimana rasanya sekarang?” suara Mang Rudi terdengar, membuyarkan lamunanku. Ia muncul dari balik pintu kamarnya, melangkah mendekat dengan raut wajah penuh perhatian.

Aku memeriksa tubuhku sejenak, merasakan bahwa semuanya baik-baik saja. “Alhamdulillah, baik, Mang,” jawabku sambil mengangguk pelan.

Wajah lega langsung tergambar di wajah Mang Rudi. Ia duduk di kursi kayu di sebelahku, tubuhnya sedikit membungkuk lalu bersandar, tapi matanya masih tajam, penuh perhatian.

“Ini…” ucap Mang Rudi, sambil menyodorkan sebungkus rokok dan korek api ke arahku. “Katanya ini punya Deni.”

Aku tersenyum kecil, mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. “Iya, bener, Mang.”

Mang Rudi menghela napas panjang, seolah menimbang sesuatu yang berat. “Banyak hal yang pengen Mamang tanyain langsung dari Deni,” katanya pelan namun serius. “Boleh Mamang mulai nanya?”

Aku terdiam, tahu betul kemana arah pembicaraan ini. Setiap kali berbincang dengannya, topik ini selalu muncul. Mang Rudi, satu-satunya orang yang tak pernah setuju dengan keterlibatanku bersama keluarga Rifaldy, selalu punya alasan kuat. Mungkin ia khawatir masa depanku akan terhambat jika terus-menerus terlibat dalam urusan mereka.

“Boleh, Mang,” jawabku, meski suara terasa lebih pelan dari biasanya.

Mang Rudi menatap langit-langit sebentar, mencari cara untuk memulai percakapan yang berat ini. “Den… tau nggak, apa yang sebenarnya terjadi kemarin?” tanyanya, membuatku menggeleng pelan. “Dua hari kamu nggak sadarkan diri, Den.”

Kata-katanya seperti pukulan keras yang datang tiba-tiba. “Dua hari, Mang? Serius?” tanyaku dengan mata melebar, sulit mempercayainya.

“Iya,” jawabnya dengan nada serius. “Makanya Mamang pengen tau, apa yang sebenarnya terjadi sebelum itu?”

Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai ingatan yang terasa samar-samar. Semuanya seperti puzzle yang belum lengkap, namun sedikit demi sedikit mulai terbentuk gambaran. Aku mulai bercerita, meskipun ingatanku tak sepenuhnya jelas.

Mang Rudi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, raut wajahnya berubah-ubah antara cemas dan serius. Setelah semua ceritaku selesai, ia masih menatapku, seolah mencari sesuatu yang tak terkatakan.

“Yakin, cuma itu?” tanyanya lagi, kali ini membuatku ragu. Ada sesuatu yang hilang, tapi aku tidak tahu apa.

Aku mengangguk pelan. “Itu aja yang Deni inget, Mang,” jawabku yakin, meski dalam hati ada perasaan samar yang menggigit.

Mang Rudi menarik napas panjang, lalu kembali bersandar di kursinya. Suasana di ruangan itu terasa semakin berat, seakan-akan udara mengental. Suara angin di luar rumah terdengar lebih jelas, menderu pelan di sela-sela daun pintu yang sedikit terbuka.

“Mamang cuma pengen memastikan, Den,” katanya lebih tenang, meski ketegangan masih menggantung di antara kami. “Berarti sebelumnya kamu baik-baik saja?”

Aku mengangguk lagi, meski kali ini tatapanku kosong, mencoba mengingat lebih jauh. Namun, seperti ada kabut tebal yang melapisi semua ingatan. Ada sesuatu yang hilang—sepotong kenangan yang seharusnya ada, tapi lenyap begitu saja.

"Atau ada hal lain yang kamu rasakan sebelum jatuh sakit?" tanyanya lagi.

Aku melirik ke arahnya, merasa sedikit ragu. “Kayaknya… nggak, Mang. Yang aku ingat, semuanya biasa aja,” lanjutku, meski suara ini terdengar tak yakin.

Mang Rudi tampak berpikir keras, dahinya mengernyit dalam. “Hmmm… ya sudahlah. Tapi Deni mesti hati-hati ya. Kalau ada yang aneh, apapun itu, langsung kasih tahu Mamang.” Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu di balik matanya—kekhawatiran, atau mungkin keraguan.

Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan diri, meskipun rasa gelisah itu masih merayap di sudut-sudut pikiranku. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih bersembunyi dalam ingatan kabur ini.

Setelah jeda yang terasa panjang, aku akhirnya berani melontarkan pertanyaan yang dari tadi berputar-putar di kepalaku. "Mang, Mamah tau nggak soal kejadian ini?" tanyaku lirih, takut jika jawabannya justru membawa lebih banyak kekhawatiran.

Mang Rudi terdiam beberapa saat sebelum menjawab, wajahnya tampak kecewa. “Tadinya Mamang mau kasih kabar ke Mamah,” ungkapnya pelan. “Udah minta nomor Edy juga, tapi keluarga Ferdy melarang.” Mendengar itu, aku menghela napas halus, meski ada sedikit keheranan di dalam diriku.

Aku merasa lega mendengar bahwa Mamah belum mengetahui apa yang aku alami, walaupun aku masih bertanya-tanya apa alasan keluarga Ferdy mencegah kabar ini sampai ke telinga Mamah. Apakah mungkin mereka takut disalahkan, atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam.

"Iya, Mang. Kalau Mamah sampai tahu, pasti tambah runyam," kataku, mencoba mengerti situasi. Namun tanggapan Mang Rudi justru mengejutkanku.

"Lho, kok gitu? Justru bagus, Den! Kamu itu masih punya orang tua... Masih punya keluarga." Ucapannya penuh emosi, seolah tak bisa menahan lagi apa yang ia rasakan. "Emang kamu punya hutang apa sama Ferdy, sampai sebegitunya kamu ikut sama dia?"

Perasaan tidak nyaman kembali merayap dalam diriku. Aku mencoba menjelaskan, meski nadaku sedikit gemetar. "Bu—bukan gitu, Mang! Deni lakuin ini semua karena banyak hal baik yang sudah Bang Ferdy kasih ke Deni dan keluarga." Aku menunduk dalam-dalam, merasakan beratnya perasaan yang tak pernah kuungkapkan. "Deni cuma ingin balas budi... Deni tak punya materi, mungkin hanya Ini satu-satunya cara untuk membalas kebaikannya."

Mang Rudi mendengus, napasnya berat. “Terus, sampai kapan Deni mau terus kayak gini?” tanyanya, suaranya semakin keras, penuh kekhawatiran yang ia sembunyikan selama ini.

“Mungkin sekarang kamu selamat! Tapi kalau suatu hari nanti terjadi lagi, dan kondisinya lebih parah dari kemarin, apakah Ferdy akan bertanggung jawab?” Tanya Mang Rudi, suaranya tegas dan penuh tekanan. Aku hanya bisa tertunduk, tidak mampu menjawab.

“Sebelum Deni dibawa ke sini, Mamang udah minta ke Ferdy supaya bawa Deni ke rumah sakit. Tapi, tahu jawabnya apa?” Mang Rudi melirikku tajam. Aku hanya bisa menggeleng halus, merasa tidak nyaman di bawah tatapannya.

“Dia melarang Deni dibawa ke rumah sakit! Dia lebih memilih agar Deni dirawat di rumah Wa Wati,” Mang Rudi menghela napas panjang, terlihat jelas kemarahan dan kebencian di matanya. “Alasannya, katanya nggak punya duit! Pembual! Padahal di sana ada saudara yang sekarat!”

Aku merasa hatiku tertusuk oleh setiap kata yang diucapkan Mang Rudi. Rasa sakit dan rasa tidak percaya melanda diriku. Aku bertanya-tanya, mengapa keluarga Rifaldy begitu acuh tak acuh terhadapku dikala aku benar-benar membutuhkan bantuan.

"Mamang hanya khawatir sama kamu, Den," suara Bi Ida tiba-tiba memecah suasana tegang di ruangan itu. Ia datang dengan membawa dua gelas kopi panas di atas nampan. "Rumah Deni jauh.. Bi Ida cuma takut kalau ada apa-apa di sini," tambahnya sambil meletakkan dua gelas kopi di atas meja.

Aku merasa sedikit lega dengan kehadiran Bi Ida, meskipun suasana canggung masih tetap menyelimuti kami. "Iya, Bi. Deni ngerti," kataku lirih. “Tapi Deni butuh waktu untuk berpamitan dengan Bang Ferdy.”

Bi Ida mengangguk paham, lalu berdiri untuk pergi. “Ya sudah, Den. Sambil menikmati kopi, pikirkan baik-baik. Bi Ida mau ke warung dulu, takut kehabisan kalau terlalu siang,” katanya sebelum pergi, meninggalkan kami berdua.

Aku menatap kopi yang masih mengepulkan uap panas, kemudian menyeruputnya perlahan. Rasanya hangat dan menenangkan, memberikan sedikit ketenangan di tengah perbincangan yang penuh ketegangan ini. Mang Rudi juga mengambil cangkirnya, meniup perlahan sebelum meneguknya.

“Ada kalanya, Den,” kata Mang Rudi sambil menatap cangkir kopinya, “hal-hal yang terjadi di luar kendali kita itu pertanda. Kita cuma perlu buka mata dan hati supaya nggak salah langkah.”

Kata-katanya terasa dalam dan penuh makna, seolah mengingatkanku pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar masalah saat ini. Aku merasa seperti dihadapkan pada sebuah pilihan penting, dan nasihat Mang Rudi memberiku sedikit pencerahan.

“Terima kasih, Mang,” ucapku lirih, mencoba menyimpan pesan dalam pikiranku. “Aku bakal ingat kata-kata Mamang.”

Ketika perbincangan ini mulai mereda, aku merasa lega meski masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Aku tahu, keputusan ini bukanlah hal yang bisa diambil dengan mudah.

“Terus rencana selanjutnya apa, Den?” Tanya Mang Rudi setelah selesai meminum kopinya, matanya kembali menatap jendela rumah.

“Ngga tahu, Mang. Tapi kayaknya Deni bakal ke Loji lagi,” jawabku santai, meskipun dalam hati aku merasakan sebuah keputusan besar menunggu untuk diambil.

Mang Rudi mengangguk sambil menatap jendela, terlihat memikirkan sesuatu. “Itu, Wa Wati,” katanya, menunjuk ke arah jendela dan nampak Wa Wati sedang menyapu halaman depan rumahnya dengan penuh perhatian.

“Waktu Deni dirawat, jangankan ngasih bekal, jenguk aja nggak,” ucap Mang Rudi dengan nada kesal. “Makanya Mamang nggak mau kalau Deni dirawat di rumahnya. Ngga percaya!”

Aku merasa bingung dengan semua informasi yang baru kuperoleh. Jika semua itu benar, apa alasan keluarga Rifaldy memperlakukanku seperti ini? Apakah mereka merasa tertekan atau malu dengan kondisiku kala itu?Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu pikiranku.

Kemudian aku menyadari sesuatu yang penting. Apakah aku benar-benar berarti bagi mereka? Ataukah aku hanya menjadi beban yang tidak diinginkan?

“Mang, apakah Wa Wati tidak suka jika Bang Ferdy mengurusku?” tanyaku, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menjernihkan semua keraguan ini.

Mang Rudi menatapku dengan tatapan serius. “Dari awal kamu mulai ikut dengan Ferdy dan Rifaldy, Wa Wati terus-terusan ngoceh tentang keburukan kamu,” jawabnya dengan nada yang penuh penekanan. “Mamang merasa kamu nggak diterima, karena itu membuat hati mamang selalu meminta Deni agar tak lagi mengikuti keluarga mereka.”

Rasa sakit mendalam seakan menusuk hatiku. Aku merasa seolah kehilangan tempat yang seharusnya bisa kugunakan untuk berlindung. Namun, aku berusaha menerima kenyataan pahit ini, meskipun sangat sulit.

“Kalau tahu bakal ada penolakan seperti ini, mungkin Deni bakal menolak ajakan Bang Ferdy dari awal,” kataku dengan nada penuh penyesalan, merasa bahwa semua usaha ini sia-sia.

Mang Rudi menepuk pundakku dengan lembut. “Dah, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Mamang lebih setuju dengan janjimu tadi. Sekarang, carilah waktu yang tepat untuk berpamitan sama Ferdy.”

Saran Mang Rudi semakin memperkuat tekadku untuk meninggalkan semua ini. Aku tahu bahwa untuk melakukannya harus dengan cara yang baik, mengingat semua kebaikan yang telah diberikan Bang Ferdy padaku. Mungkin waktu yang tepat saat ini tinggal menunggu sampai lantai satu rumah Loji selesai dibangun. Mengingat perkembangan pekerja bangunan nampak lambat karena dilakukan oleh dua pria besar kemungkinan lantai satu akan rampung dalam dua bulan mendatang. Dengan rencana tersebut semoga akan berjalan dengan baik.