- Beranda

- Stories from the Heart

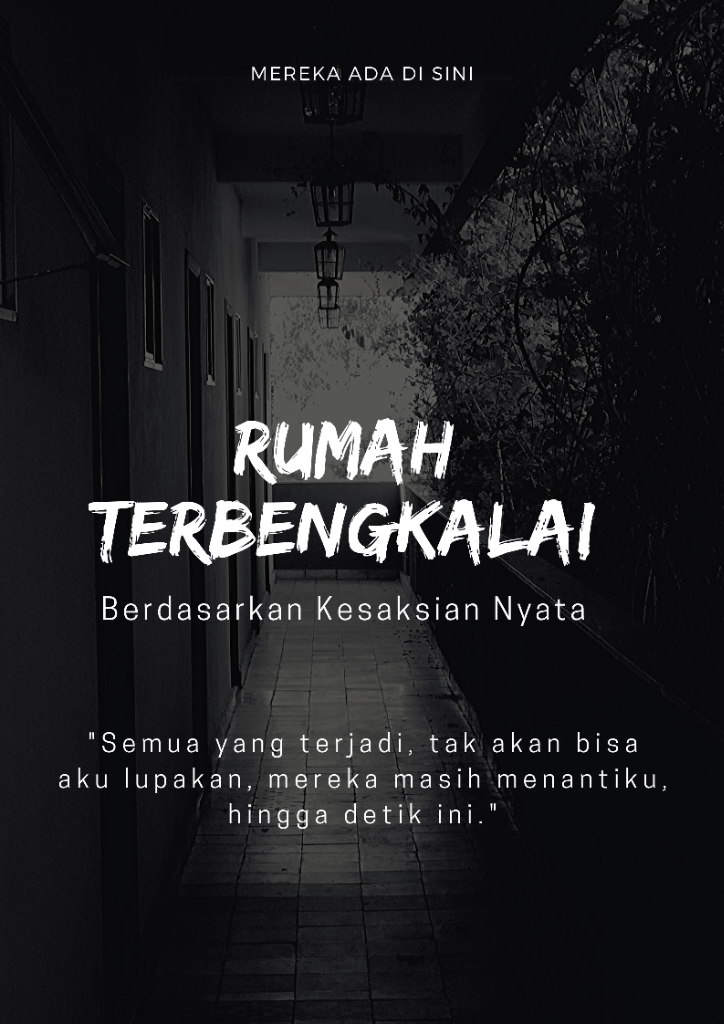

Rumah Terbengkalai (True Story)

...

TS

wedi

Rumah Terbengkalai (True Story)

#The Winner Writer II Horor

#Hot Genre Horor No 3.

#Top Catagori Novel Horor No 2.

#On Kaskus: HT ...

Hai, Readers.

Saya punya cerita yang mungkin menarik untuk kalian baca, kisah ini saya angkat dari kejadian nyata yang saya alami sendiri.

Quote:

Quote:

Cerita Lainnya: Audio Versi:

1. Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola

1. Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola

Spoiler for Temukan Athor di Sosial Media:

Spoiler for Link Donasi Gan:

Quote:

Dana: 081585512078

Spoiler for Fizzo Novel::

Buat yang mau baca Novel author lainnya bisa ke sini: Nama Pena: D. Eyzha_HR.Di sana bisa tanpa baca alias ada fitur audio baca.

Sebelumnya saya minta maaf jika ada:

-Kesalahan dalam Post saya

-Update ceritanya lama.

-Saltik atau Typo karena cerita belum sempat di Revisi ulang.

Quote:

Untuk Versi REVISI DAN TERUPDATE bisa cek di sini: Mangatoon - Rumah Terbengkalai True Story

Quote:

- WARNING -

Dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap MERAHASIAKANNYA. Dan bagi yang MASIH PENASARAN, TS mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja (tidak perlu mencari & menerka). Let mystery be a mystery, untuk kebaikan kita bersama & sisi unik dari cerita ini.

Dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap MERAHASIAKANNYA. Dan bagi yang MASIH PENASARAN, TS mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja (tidak perlu mencari & menerka). Let mystery be a mystery, untuk kebaikan kita bersama & sisi unik dari cerita ini.

Quote:

Note: SAYA HANYA MEMPOST CERITA INI DI KASKUS DAN MANGATOON. SELAIN DI DUA PLATFORM INI CERITA DIJAMIN PLAGIAT ..

----------------------------------------------------------------

NovelTool: TAMAT

Index On Kaskus (TAMAT)

0. Author Kembali 2024!

1. Prolog.

2. Perkenalan.

3. Rumah Tua Part 1.

4. Rumah Tua End.

5. Malam Pertama Part 1.

6. Malam Pertama End.

7. Interaksi Astral Part 1.

8. Interaksi Astral End.

9. Malam Penuh Cemas: Bab1 (2024)

10. Malam Penuh Cemas: Bab 2 (2024)

11. Malam Penuh Cemas: Bab 3 (2024)

12. Malam Penuh Cemas: End (2024)

13. Munguji Mental: Bab 1 (2024)

14. Menguji Mental: Bab 2 (2024)

15. Menguji Mental: Bab End (2024)

16. Aku Kembali: Bab 1 (2024)

17. Aku Kembali: Bab 2 (2024)

18. Aku Kembali: Bab 3 (2024)

19. Aku Kembali: Bab 4 (2024)

20. Aku Kembali: End (2024)

21. Dia Adik-ku: Bab 1 (2024)

22. Dia Adik-Ku: Bab 2 (2024)

23. Dia Adik-ku: Bab 3 (2024)

24. Dia Adik-Ku: Bab 4 (2024)

25. Dia Adik-Ku: Bab End (2024)

26. Teman Atau Lawan: Bab 1 (2024)

27. Teman Atau Lawan: Bab 1² (2024)

28. Teman Atau Lawan: Bab 2 (2024)

29. Teman Atau Lawan: Bab 3 (2024)

30. Teman Atau Lawan: Bab 4 (2024)

31. Teman Atau Lawan: Bab 5 (2024) ]

32. Teman Atau Lawan: Bab End¹ (2024)

32. Teman Atau Lawan: Bab End (2024)

33. Penderitaan: Bab 1 (2024)

34. POV Kevin: Penderitaan Bab 2 (2024)

35. Pov Kevin: Penderitaan: Bab 3¹ (2024)

36. POV Kevin: Penderitaan: Bab 3² (2024)

37. POV Kevin: Penderitaan: Bab 4¹

38. POV Kevin: Penderitaan: Bab 4²

39. Pov Kevin: Penderitaan bab 5

40. Pov Kevin: Penderitaan bab 6

41. Pov Kevin: Penderitaan Bab 7

42. Pov Kevin: Penderitaan End

43. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP1

44. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP2-3

45. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP4-5

46. Pov Kevin: Mengungkap Misteri EP6-7

47. Pov Kevin: Mengungkap Misteri End

48. Pov kevin: Perjuangan Akhir EP1-2

49. Perjuangan Akhir EP3

50. Perjuangan Akhir: TAMAT

>>>TAMAT<<<<

----------------------------------------------------------------

Quote:

Plot Story:

Cerita diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh lima Pria remaja asal Bogor Jawa Barat.

Kejadian Bermula ketika Yudi membeli sebuah rumah tua peninggalan belanda yang hendak ia renovasi menjadi bangunan mewah berlantai empat.

Seiring pembangunan berjalan, kejadian aneh kerap dialami oleh para-pekerja yang membuat meraka merasa tidak nyaman, interaksi keberadaan makhluk tak kesat mata terasa kental ketika malam menjelang. Deni dan empat kawannya yang diberi tugas mengawasi pekerja tak luput dari gangguan yang sulit diterima oleh nalar.

Hingga detik ini pembangun telah terhenti, yang tinggal hanya menyisakan rumah besar yang terbengkalai.

Gangguan seperti apa yang mereka rasakan? lalu adakah kisah kelam dibalik berdirinya bangunan besar ini? mari ikuti pengakuannya dalam cerita "Rumah Terbengkalai"

dan pastikan anda tidak membacanya seorang diri.

Diubah oleh wedi 22-10-2024 19:47

iwanridwanmks dan 59 lainnya memberi reputasi

56

57.1K

Kutip

371

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Stories from the Heart

32.7KThread•52.1KAnggota

Tampilkan semua post

TS

wedi

#266

Teman Atau Lawan - Bab 1 (2024)

Quote:

Aku terperangkap dalam ruang yang begitu hampa dan gelap, tak ada suara apapun yang terdengar di sini selain detak jantung yang kian melemah. Hingga lirih percakapan Pria membuatku terbangun dari alam bawah sadar.

Mas ...

Angkat, angkat ...

Perlahan aku membuka kelopak mata, memutar lirik pada mang Ento dan mang Tohir yang tengah memapah tubuhku di antara pundak mereka. Entah apa yang mereka perbuat sejauh ini. Tapi mengapa aku merasa seperti berhadapan dengan orang yang paling aku benci.

Aku mengibaskan bahu, hingga membuat mereka terpejam terkejut dan melepaskan tubuhku, "Hendak kalian bawa ke mana aku ini!"

"Mas? ...."

Wajah kedua Pria paruh baya ini terlihat sangat konyol dan membuatku bertambah muak ketika berada di antara mereka. Aku tahu jika kedua pekerja ini dalam perasaan yang was-was, terlihat dari lengannya yang tak henti gemetar.

Aku menatap mereka dengan sinis, dan berkata cepat, "Mau apa kalian!" Nyali sebatas biji anggur. Serentak mereka berjinjit tiga langkah menjauh dariku.

Alisnya hampir bertemu, menatap curiga ke arahku, "Mas ...."

"Mas ... Apa yang sebenarnya terjadi?" timpal mang Ento.

Tak satupun dari mereka yang memiliki wajah tenang, bahkan nada bicaranya terdengar lirih bergetar.

Aku terkekeh, dan menggumam, "Bocah itu baik-baik saja! ... Bocah itu baik-baik saja!" dan bergulir lirik pada mereka berdua. "Apa pedulimu! ... Tohirrr!"

Aku melangkah dengan lantang, menuju ruang tamu untuk menyandarkan tubuhku pada sebuah kursi. Tapi kedua Pria ini justru mengekor di belakangku, sambil berbisik membicarakan sesuatu.

"Mas ...." Aku berbalik cepat menatap tajam ke arah mereka, "itu kakinya berdarah!" ucapan Ento, membuat langkahku tercekat, lalu menundukkan kepala.

Aku pun sedikit terkejut, ketika mendapati tetasan darah segar yang membentuk telapak kaki di sepanjang lantai. Pada awalnya aku mengira jika jejak itu bukan milikku. Tapi setelah aku melihat telapak kaki, barulah aku yakin.

"Apa peduli kali!" sergahku, lalu mengangkat lutut dan menginjak-injak lantai dengan penuh tenaga.

Duuuggg ... Duuuggg ... Duugg ...

Melihat tingkahku, sigap mang Tohir mendekat dengan cepat, "E-ehh ... Jangan begitu, Mas! Nanti lukanya tambah parah!" Aku menjulurkan lengan menunjuk padanya, sebelum ia berhasil meraih kakiku.

"BERHENTI!!!" pekik-ku, menghentikan gerak Pria paruh baya, terdiam seketika, "Tak perlu berlaga simpati padaku!"

Seketika wajahnya nampak begitu pucat, dan itu sangat menggelitik tawa, hingga aku tak tahan lalu cekikikan.

Tapi setelah itu, pandanganku terasa memudar, semua nampak berputar hebat. Hingga membuat tubuh ini terhuyung tak terkendali.

Mas .... Bantuin atuh, Ento! Cengo wae sia, mah!

Bawa ke kamar.

Selang beberapa langkah tubuhku terasa membaik, dan memberi isyarat pada mereka berdua, "Biar saya sendiri aja, Mang ...." Permintaan pun mereka kabulkan. Ia melepas tubuhku tepat di tepi tempat tidur.

Mataku terpejam seraya jemari memijat kening. Entah mengapa kepala ini terasa begitu berat dan pusing.

"Mang ... Kondisi Edi gimana?" Mang Tohir tidak langsung menjawab, ia bertukar pandang dengan mang Ento.

"E-edi. Baik-baik saja, Mas," sanggah mang Ento.

"Mas.. tadi Ibu berpesan untuk segera menghubunginya," pangkas mang Tohir.

"Mang, tolong ambilkan segelas air," lirihku, saat seluruh badan ini terasa begitu panas.

"I-iya Mas," sahut mang Tohir, dan lalu terdengar langkah menjauh.

Mataku menatap kedua telapak tangan, dengan sejumlah tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku?

Aku meringis saat kakiku terasa begitu pedih, dan kulihat luka terbuka yang mengiris dari tengah hingga tumit. Luka ini seperti terkena pecahan keramik yang tajam.

"Apa penghuni di sini yang membuat itu semua, Mas?" Aku mendongak pada mang Tohir yang baru kembali dengan segelas air di lengannya.

Namun lagi-lagi kepalaku terasa begitu dingin, "Sebaiknya kau berhenti mengucapkan kalimat itu!" gusarku, penuh penekanan. "Cepat! berikan air itu!"

Jemariku menyambar gelas yang ia bawa, dan menenggaknya dengan tergesa-gesa. Entah karena apa tenggorokan ini terasa kering kerontang. Apalagi satu gelas air yang terisi penuh tak sanggup mengobati dahagaku, "Tambah! ...."

Namun kedua orang ini justru mematung, menatapku dengan mata polos, seakan mengucilkan permintaanku, "Apa harus dengan teriakan!"

"Tu-tunggu, Mas ...." Mang Ento pun berlari meninggalkan ruangan ini.

"Mas, yakin. Tidak apa-apa?" ucap mang Tohir, ia masih berdiri di ambang pintu.

Kepalaku mengayun, dan kembali melempar lirik padanya, "Aku baik-baik saja ... Tohir!"

Namun di sisi lain, batin ini mulai terasa tertekan oleh secercah ingatan akan apa yang telah terjadi. Dengan tergesa-gesa aku bertanya, "Mang! Edi baik-baik saja?"

Terlihat jelas kerutan dari keningnya, seakan ia luput dalam ketidak pastian, sebelum akhirnya berkata lembut dan jelas, "Mas ... Edi, baik-baik saja.. Malahan saat kami dalam perjalanan pulang, ia sudah sadar," jelas mang Tohir, seraya melempar senyum di antara wajah getirnya.

Aku menaikan alis sesaat mang Ento menjulurkan segelas air padaku. "Ini Mas airnya ... Oya, Ibu minta, Mas, untuk segera menghubunginya."

"Iya, Mas ... Kita juga disuruh segera pulang, Mas," timpal mang Tohir. Terdengar memaksa dan tak sabaran.

Wajahku memutar, dan meraih ponsel genggam yang berada tidak jauh denganku. Masih dengan lengan bergetar, aku berusaha memijat tombol dan tak lama menunggu, panggilanku seketika terjawab.

"Den! ada apa di sana? Ini Edi kenapa!" Wa Wati nampak diselimuti kegelisahan, kental terdengar dari cara bicaranya.

Bagiku itu suatu yang lumrah terjadi, karena bagaimanapun beliau 'kakak' dari ibuku. Terlebih ini terjadi masih di ruang lingkup rumah miliknya.

"Panjang kalau diceritakan, Wa," ucapku, masih dengan nada gemetar. "Wa, gimana kondisi adikku di sana?"

"Kamu ke Gg. Rantai kapan! Kondisi, Edi, sehat.. Sekarang lagi di kamar sama, A, Rifaldy."

"Titip, Edi, ya, Wa."

Rasa cemas dalam diriku tentu melebihi rasa cemas Wa Wati terhadap kami. Namun aku sadar betul, jika ada yang berbeda dalam diriku. Entah apapun itu, yang jelas aku tak ingin memperburuk keadaan dengan kondisi seperti ini.

"Lah! ... Terus sekarang Deni tidur di sana?"

"Iya, Wa. Deni minta rawat adikku di sana, ya, Wa."

"Atuh pasti, Den! Uwa pasti rawatin Edi. Tapi De—"

"Makasih, Wa." Aku mengakhiri panggilan dan meletakan ponselku di atas tempat tidur.

Mang Ento dan mang Tohir masih menjadi pendengar setia, lalu bertanya dengan penasaran, "Apa kata Ibu, Mas?"

Aku menghela nafas lega, dan lalu berkata, "Mang Ento dan Mang Tohir diminta untuk bermalam di rumah ini," kilahku, membuat mereka bertukar pandang.

"Duh ... gimana ... Tapi, Mas sa—"

"Apanya yang gimana, Mang! Ibu Bos yang bilang gitu, lho .... Saya hanya menyampaikan!"

Mengetahui itu, mereka tertunduk lemas dan dengan nada lirih menjawab, "I-iya, baiklah, Mas." Aku tahu mereka pasti menerimanya mentah-mentah, karena tak mungkin mereka memiliki mental baja untuk menunjukkan muka di hadapan Wa Wati, jika benar menolaknya.

Entah mengapa malam ini aku merasa sangat berbeda, terutama dibagikan emosiku, begitu sensitif. Sampai-sampai melihat kedua wajah pekerjaan inipun aku merasa ingin memakinya dengan lantang. Andai saja aku tak bisa menahan diri, mungkin saat ini mereka sudah menjadi bahan sempurna untuk melayangkan segala amarah yang ada dalam diriku.

"Kalian tidurlah di kamar ini!" ucapku, sambil bangkit dari duduk.

"Ta-tapi, Mas ...." sahut mang Ento.

Aku berbalik dan menatap tajam padanya, "Aku pastikan kalian tidur dengan nyenyak malam ini!" Merasa puas, aku kembali melangkah menuju ruang tengah.

Aku merobohkan diri di atas bangku jati, berserta pandangan kosong menatap langit-langit.

Apa yang sebenarnya terjadi padaku? aku begitu mudah bersilat lidah, tanpa bisa menahannya. Sungguh aku tidak ingin menyakiti perasaan orang lain.

Getir hati ini menahan rasa bersalah yang teramat dalam, akan sikap arogansi-ku terhadap mang Ento dan mang Tohir. Mereka menelan semua ucapanku begitu saja, tanpa membalasnya sedikitpun. Mungkin lebih baik untuk saat ini aku menjaga jarak dengan mereka.

Terperangkap dalam gelap ruang yang tak bertepi, bahuku memutar untuk mencari tahu di mana aku berada. Langkah cepat mengawali tubuh ini berlari di antara lorong panjang yang tiada habisnya.

Jang! ...

Aku menoleh pada suara serak yang mendayu, dan nampak seorang Nenek tengah berdiri menatap ke arahku. Lengannya gemetar, sambil memegang tongkat kayu yang melengkung di ujungnya.

Jangan, lupa sama Nenek, Jang ... Mana 'cucu' Nenek ....

Aku memikirkan apa yang ia ucapkan, seakan ada sesuatu yang hendak ia sampaikan. Dan lagi, mengapa Nenek ini selalu menghantuiku.

Penuh dilanda rasa penasaran, aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya, "Mengapa Nenek selalu mendatangiku!" Namun sang Nenek tak bergeming, ia hanya terdiam, bibir keriputnya nampak bergetar seakan ragu untuk mengucap sepatah kata.

Melihat semua itu, aku mencoba mendekat padanya. Kali ini aku sudah sangat yakin ingin mencari tahu apa maksud dari perkataannya. Selagi aku melangkah perlahan, aku terus mengalihkannya dengan pertanyaan, "Nenek sedang mencari 'cucu'? Siapa cucu, Nenek?" Seakan tak ingin aku mendekatinya, tubuh sang Nenek pun memudar, seakan ditelan kegelapan

"Nek?" Aku berseru saat mendapati sang Nenek telah menghilang tanpa jejak. Hingga tabir cahaya nampak mendekat, merubah ruang gelap yang berganti menyilaukan.

A ... Bangun A ...

Samar-samar terdengar suara bisikan yang sangat menganggu telingaku, dan lagi bahu ini tak henti bergoyang hebat. Beruntung adik bungsuku tidak berada di sini. Andai saja ada, pasti saat ini ia menjadikan punggungku sebagai tempat kuda-kudaan, sambil menjambak-jambak rambutku.

"A ... Hayu, anter, C.O.D ... " Betapa lega hati ini, saat menyadari ia baik-baik saja.

Sayup aku membuka mata, "Jam berapa ...," Gumam-Ku, dan bangkit hingga terduduk sambil mengucek kedua mata.

"Udah Jam 11 siang, A," sahutnya. "Bangun apa, A."

"Udah sehat emang buat C.O.D, hah?"

"Sehat, lah! Hayu C.O.D." Seru Edi, dengan penuh semangat

"Ya, udah, bentar mandi dulu." Aku lantas bangkit dari kursi untuk menuju toilet.

Namun baru keluar dari ambang pintu, Aku menaikan kedua alis, saat kulihat mang Ento tengah membawa ember yang terisi penuh dengan sement.

"Mang ...."

Langkahnya tercekat, lalu menoleh ke arahku, "Eh! Mas Deni ... Ada apa, Mas?" Wajanya nampak gugup. Mungkin ia berpikir aku akan membentaknya.

Aku menghela nafas panjang, gelengkan kepala samar. Hatiku terasa terpukul, saat teringat akan apa yang telah aku perbuat padanya.

"Mang ... Aku mau minta maaf atas kejadian tadi semalam."

Ia menaikan alis, dan menaruh ember yang tengah ia tenteng. "Ah! Nggak perlu minta maaf, Mas .... Saya yang seharusnya minta maaf, karena nggak bisa ngerti situasi."

Aku menoleh ke segala penjuru, "Mang Tohir, mang Jajang ke mana, Mang?"

"Mang Tohir lagi beli rokok sama Mas Rifaldy. Tapi mang Jajang sudah berhenti kemarin, Mas."

"Berhenti, Mang! Kapan?" lugasku, sedikit berseru. Bagaimana bisa mereka berkerja di rumah sebesar ini dengan hanya dua tenaga.

"Iya, Mas ... Kemarin pas hujan-hujanan itu ...."

"Jalan kaki dari sini?"

"Nggak, Mas.. Dia numpang Ojek yang kebetulan lewat.. Sudah saya coba cegah, tapi dia nggak dengar."

"Oh, ya sudah, Mang. Nanti aku minta pekerja tambahan."

"Siap, Mas! Saya permisi, ya, Mas.."

"Oke, sip, Mang ... Semangat!"

Seperah itukah, hingga membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Bogor-Serang, bukanlah jarak yang dekat. Entah bagaimana sekarang keadaannya, terlebih ini masih tanggal tua. Semoga saja ia sampai tujuan dengan selamat, dan tidak membuat keluarganya kecewa.

Paling tidak perasaanku kini sudah jauh lebih baik, walau tubuhku masih terasa begitu sesak dan kaku. Dan lagi rasa pedih dari luka di tumitku mengganggu saat menapaki kaki di atas lantai toilet.

Selang berapa menit kemudian aku telah bersiap, dan duduk pada teras depan dengan beberapa perlengkapan P3K.

"Die, bilang aja suruh C.O.D di depan Gg. Loji," kataku, sambil membalut perban pada kakiku.

"Iya, udah ia, A ... Itu kena apaan, A?"

"Nggak apa-apa, di ...."

Hingga waktu yang disepakati pun tiba. Aku dan Edi tengah menunggu sang penjual motor tepat di depan Gg. Loji.

Dan tak lama terlihat satu kendaraan beroda menepi tidak jauh dari tempat kami menunggu.

"Kayaknya itu orangnya, A."

"Coba aja telpon, Di."

Ternyata benar ia orang yang kami nanti, nampak dari ponselnya yang berdering ketika Edi menghubungi sang pemilik motor.

"Kang! Sini ...." Aku memanggilnya dengan suara yang cukup keras.

"Kang Edi, ya?" Ucap Pria itu. Ia mengenakan jaket Levis biru pucat, dengan celana pendek buatan—Celana Levis yang dipotong sebatas lutut.

Dan kami-pun melakukan transaksi jual-beli, tak butuh banyak waktu, karena pengetahuanku akan mesin sangat dangkal.

"Makasih banyak, ya, A," kata Edi, dengan mata berbinar-binar menatap motor barunya.

"Iya sama-sama ... Tapi inget! Jangan buat kebut-kebutan. Oke?"

"Oke A, paling juga buat antar jemput, A."

"Ya udah langsung pulang, gih."

"Iya deh A," ucap Edi, menyalakan motor barunya. "A Edi pulang, ya."

"Iya, Di, Hati-hati di jalan."

Dengan helaan nafas lega, aku menatap kepulangan sang Adik yang kian samar di antara kendaraan lain. Akhirnya adikku meninggalkan lokasi ini, kini aku bisa lebih tenang dan leluasa melewati malam di rumah menyedihkan itu.

Petang yang tertutup kabut, menyajikan udara dingin yang kian terasa menusuk. Satu per satu para Tukang Ojek nampak meninggalkan pangkalannya. Tak ada satupun kendaraan yang terlihat memasukin Gg. Loji.

Namun, baru aku menyalakan mesin kendaraan, pandanganku terhenti pada sebuah rumah makan yang berada di seberang jalan. Perutku mendadak merintih, memberi sinyal agar aku membeli sesuatu, untuk santap malam nanti.

Setibanya di dalam warung makan, aku menerawang deretan piring-piring dan baskom yang tertata rapih di atas meja kaca. Tapi tak satupun yang menjadi daya tarik mata ini. Hingga terhenti pada sebuah wadah yang berisi ceker ayam. Entah kenapa itu terlihat sangat menggoda seleraku.

"Bu, ceker ayam dong!"

"Berapa, Mas," jawabnya, sambil membuka gorden.

Namun aku terdiam, seakan merasa ada yang kurang di sini, "Bu! Bisa tolong digoreng kering, ceker itu?"

Ibu itu mengerutkan kedua alisnya, nampak bingung mendengar permintaanku. "Tapi ini udah dikasih bumbu, Mas."

"Aku mau itu digoreng kering! ... Aku bayar dua kali-lipat, ngerti?!"

"Ba-baik, Mas, tunggu sebentar," jawabnya, lalu membawa piring yang berisi kaki ayam masuk ke dalam ruangan yang kuduga itu sebuah dapur.

Selang berapa waktu aku menunggu, Ibu itu pun kembali dan segera membungkus pesanku, "Ini Mas ... jadi 34.000, semuanya."

Aku menyambar kantung plastik, dan memberikan uangnya, "Terima kasih ... Ti..tin!"

"Mas, Kok—"

"Ambilah kembaliannya!"

Aku segara beranjak dari warung itu, dan bergegas kembali ke rumah Loji.

Setibanya aku di rumah, nampak Rifaldy dan Kevin sedang duduk di teras depan.

"Dari mana, Pak Bos?" tanya Kevin.

"Abis beli motor dia!" timpal Rifaldy, dan melirik lenganku, "Bawa apaan, tuh?"

"Ceker ayam!" Aku lalu duduk pada teras depan.

"Dih! ceker ayam?" Tanya Rifaldy, saling menoleh dengan Kevin. "Coba liat!" Melihat lengan Rifaldy menjulur—hendak mengambil bungkusan ini—dengan sigap aku menepisnya.

Risih akan sikap mereka berdua, aku bangkit dengan cepat, "Bisa nggak! Lu pada nggak gangguin, Gue!" Usai berucap aku lalu beranjak, masuk ke dalam rumah.

Kreseeekkk .. Kreeessekk ...

"Apaa itu, Mas?" tanya mang Ento, tanpa sengaja melirikku yang tengah menuang puluhan ceker kering di atas sebuah piring.

Aku menarik lirik, hanya menatap wajahnya tanpa bergeming. Hingga akhirnya ia pun menjauh dariku.

Entah mengapa seleraku begitu tergugah saat melihat ceker ayam ini, sampai-sampai aku begitu emosi jika ada yang menggangu santap malam ini. Enggan menunggu lagi, aku lalu membawanya ke ruang tamu untuk segera menyantapnya.

Krauk-krauk ...

Entah mengapa rasa dari ceker ini begitu aku nikmat, rasa yang tak pernah aku temui pada masakan manapun.

"Emang enak apa, Den?" ujar Kevin, lalu duduk pada kursi di depanku. "Udah kering, item lagi."

Aku mengeritkan gigi, menatap tajam padanya. Perkataan Kevin membuat hati ini tak tenang. Nafasku mulai terasa berat, seakan menjadi pertanda jika aku harus beranjak dari tempat ini.

Aku bangkit dan mencari ruang tenang, di mana aku bisa menghabiskan ini semua tanpa siapapun mengganggunya. Hingga mataku terhenti dan menatap pada barisan anak tangga.

Di lantai dua!

Aku bangkit dan berlalu tanpa sepatah katapun, melangkah cepat menuju lantai dua. Semoga saja aku dapat menyantap sarapanku dengan tenang di sana. Terlebih cuaca sudah menimbulkan gejala, jika hari akan berganti malam.

"Pak ...."

Berpura-pura tak mendengarnya menjadi alasan terbaikku saat ini. Dengan tergesa aku mulai menaiki anak tangga yang kasar dan berdebu, hingga tiba di lantai dua dan menuju balkon depan.

Tak kujumpai seorangpun dalam keadaan kelaparan yang begitu parah, selain diriku saat ini. Jemariku tak henti bergetar seraya tulang-belulang masuk ke dalam mulutku.

Mataku terpejam, begitu menikmati setiap gigitan yang memberi cita rasa renyah nan tiada tanding. Aku harus cepat menghabiskan semua ceker ayam ini, sebelum orang-orang bodoh itu kembali mencari-ku.

Aku ingin itu .... Maukah kau berbagi denganku?

Mulutku berhenti mengunyah, menyadari suara dari seorang anak Kecil menggema di suatu sudut ruangan di lantai ini.

Dengan cepat aku menoleh ke sumber suara itu, namun tak ada siapapun di belakangku. "Siapa!" lantang-ku, dengan mata berkeliling.

Aku sangat lapar ... Maukah kau berbagai denganku?

Aku meletakkan piring, dan berdiri tegap, masih dengan satu tulang ceker mencuat dari bibirku, "Adik siapa?" Wajahku memutar mencari suara Gadis kecil ini.

Maukah Kau berjanji?

Aku terdiam dan berpikir. Mengapa seorang anak kecil bisa masuk ke dalam rumah ini. Terlepas dari itu semua, dari mana asalnya. Karena sepengetahuanku tidak ada yang berkunjung ke sini. Selain Kevin dan para pekerja.

Kau tidak mau berjanji?

Dengan wajah datar, sedikit gemas aku bergema, "Jangan bermain-main di sini. Berbahaya! Ayo, cepat keluar."

Aku menoleh cepat saat menyadari sekelebat bayangan dari lantai tiga yang henti di antara anak tangga.

"Adik anak siapa? Ayo sini turun!" ucapku, menatap seorang anak gadis yang sedang berdiri pada anak tangga.

Sangat jelas jika gadis kecil ini bukanlah anak dari para pekerja—terlihat dari cara berpakaiannya yang mewah.

Ia mengenakan gaun putih polos, dengan kerah dan lengan mengembang. Rambut lurus terurai hingga pinggang. Kulitnya nampak putih. Namun aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena di ruangan ini tidak ada penerangan selain cahaya dari senja yang muram.

Entah dari mana asal anak ini, karena tidak pernah aku dapati seorang anak kecil satupun yang bermain di sekitaran rumah Loji. Itu semua hal yang wajar, mengingat daerah sini sangat jauh dengan pemukiman warga—selain rumah kami dan satu tetangga sebelah.

"Turun, yu ...," ulangku, perlahan melangkah menghampirinya. "Tidak boleh bermain di sini. Bahaya!" Betapa geramnya hati ini, anak itu hanya terdiam, tak menghiraukan ucapanku.

Semakin aku mendekat Gadis kecil itu semakin tertunduk, hingga rambutnya menutupi seluruh wajahnya.

"Ehy!!! ... Sial!!"

Langkahku melebar saat anak itu tiba-tiba berlari menaiki tangga yang menuju lantai tiga. Aku khawatir jika terjadi sesuatu padanya, mengingat tepian balkon di lantai itu masih tak dilengkapi dengan pagar pembatas.

Sontak aku berteriak sebelum naik ke lantai tiga, "Manggg!! ... Ini anak siapa, sih!" Sesaat aku melongok di bibir anak tangga—melihat ke bawah—dan lalu bergegas menyusul anak itu.

Mas ...

Angkat, angkat ...

Perlahan aku membuka kelopak mata, memutar lirik pada mang Ento dan mang Tohir yang tengah memapah tubuhku di antara pundak mereka. Entah apa yang mereka perbuat sejauh ini. Tapi mengapa aku merasa seperti berhadapan dengan orang yang paling aku benci.

Aku mengibaskan bahu, hingga membuat mereka terpejam terkejut dan melepaskan tubuhku, "Hendak kalian bawa ke mana aku ini!"

"Mas? ...."

Wajah kedua Pria paruh baya ini terlihat sangat konyol dan membuatku bertambah muak ketika berada di antara mereka. Aku tahu jika kedua pekerja ini dalam perasaan yang was-was, terlihat dari lengannya yang tak henti gemetar.

Aku menatap mereka dengan sinis, dan berkata cepat, "Mau apa kalian!" Nyali sebatas biji anggur. Serentak mereka berjinjit tiga langkah menjauh dariku.

Alisnya hampir bertemu, menatap curiga ke arahku, "Mas ...."

"Mas ... Apa yang sebenarnya terjadi?" timpal mang Ento.

Tak satupun dari mereka yang memiliki wajah tenang, bahkan nada bicaranya terdengar lirih bergetar.

Aku terkekeh, dan menggumam, "Bocah itu baik-baik saja! ... Bocah itu baik-baik saja!" dan bergulir lirik pada mereka berdua. "Apa pedulimu! ... Tohirrr!"

Aku melangkah dengan lantang, menuju ruang tamu untuk menyandarkan tubuhku pada sebuah kursi. Tapi kedua Pria ini justru mengekor di belakangku, sambil berbisik membicarakan sesuatu.

"Mas ...." Aku berbalik cepat menatap tajam ke arah mereka, "itu kakinya berdarah!" ucapan Ento, membuat langkahku tercekat, lalu menundukkan kepala.

Aku pun sedikit terkejut, ketika mendapati tetasan darah segar yang membentuk telapak kaki di sepanjang lantai. Pada awalnya aku mengira jika jejak itu bukan milikku. Tapi setelah aku melihat telapak kaki, barulah aku yakin.

"Apa peduli kali!" sergahku, lalu mengangkat lutut dan menginjak-injak lantai dengan penuh tenaga.

Duuuggg ... Duuuggg ... Duugg ...

Melihat tingkahku, sigap mang Tohir mendekat dengan cepat, "E-ehh ... Jangan begitu, Mas! Nanti lukanya tambah parah!" Aku menjulurkan lengan menunjuk padanya, sebelum ia berhasil meraih kakiku.

"BERHENTI!!!" pekik-ku, menghentikan gerak Pria paruh baya, terdiam seketika, "Tak perlu berlaga simpati padaku!"

Seketika wajahnya nampak begitu pucat, dan itu sangat menggelitik tawa, hingga aku tak tahan lalu cekikikan.

Tapi setelah itu, pandanganku terasa memudar, semua nampak berputar hebat. Hingga membuat tubuh ini terhuyung tak terkendali.

Mas .... Bantuin atuh, Ento! Cengo wae sia, mah!

Bawa ke kamar.

Selang beberapa langkah tubuhku terasa membaik, dan memberi isyarat pada mereka berdua, "Biar saya sendiri aja, Mang ...." Permintaan pun mereka kabulkan. Ia melepas tubuhku tepat di tepi tempat tidur.

Mataku terpejam seraya jemari memijat kening. Entah mengapa kepala ini terasa begitu berat dan pusing.

"Mang ... Kondisi Edi gimana?" Mang Tohir tidak langsung menjawab, ia bertukar pandang dengan mang Ento.

"E-edi. Baik-baik saja, Mas," sanggah mang Ento.

"Mas.. tadi Ibu berpesan untuk segera menghubunginya," pangkas mang Tohir.

"Mang, tolong ambilkan segelas air," lirihku, saat seluruh badan ini terasa begitu panas.

"I-iya Mas," sahut mang Tohir, dan lalu terdengar langkah menjauh.

Mataku menatap kedua telapak tangan, dengan sejumlah tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku?

Aku meringis saat kakiku terasa begitu pedih, dan kulihat luka terbuka yang mengiris dari tengah hingga tumit. Luka ini seperti terkena pecahan keramik yang tajam.

"Apa penghuni di sini yang membuat itu semua, Mas?" Aku mendongak pada mang Tohir yang baru kembali dengan segelas air di lengannya.

Namun lagi-lagi kepalaku terasa begitu dingin, "Sebaiknya kau berhenti mengucapkan kalimat itu!" gusarku, penuh penekanan. "Cepat! berikan air itu!"

Jemariku menyambar gelas yang ia bawa, dan menenggaknya dengan tergesa-gesa. Entah karena apa tenggorokan ini terasa kering kerontang. Apalagi satu gelas air yang terisi penuh tak sanggup mengobati dahagaku, "Tambah! ...."

Namun kedua orang ini justru mematung, menatapku dengan mata polos, seakan mengucilkan permintaanku, "Apa harus dengan teriakan!"

"Tu-tunggu, Mas ...." Mang Ento pun berlari meninggalkan ruangan ini.

"Mas, yakin. Tidak apa-apa?" ucap mang Tohir, ia masih berdiri di ambang pintu.

Kepalaku mengayun, dan kembali melempar lirik padanya, "Aku baik-baik saja ... Tohir!"

Namun di sisi lain, batin ini mulai terasa tertekan oleh secercah ingatan akan apa yang telah terjadi. Dengan tergesa-gesa aku bertanya, "Mang! Edi baik-baik saja?"

Terlihat jelas kerutan dari keningnya, seakan ia luput dalam ketidak pastian, sebelum akhirnya berkata lembut dan jelas, "Mas ... Edi, baik-baik saja.. Malahan saat kami dalam perjalanan pulang, ia sudah sadar," jelas mang Tohir, seraya melempar senyum di antara wajah getirnya.

Aku menaikan alis sesaat mang Ento menjulurkan segelas air padaku. "Ini Mas airnya ... Oya, Ibu minta, Mas, untuk segera menghubunginya."

"Iya, Mas ... Kita juga disuruh segera pulang, Mas," timpal mang Tohir. Terdengar memaksa dan tak sabaran.

Wajahku memutar, dan meraih ponsel genggam yang berada tidak jauh denganku. Masih dengan lengan bergetar, aku berusaha memijat tombol dan tak lama menunggu, panggilanku seketika terjawab.

"Den! ada apa di sana? Ini Edi kenapa!" Wa Wati nampak diselimuti kegelisahan, kental terdengar dari cara bicaranya.

Bagiku itu suatu yang lumrah terjadi, karena bagaimanapun beliau 'kakak' dari ibuku. Terlebih ini terjadi masih di ruang lingkup rumah miliknya.

"Panjang kalau diceritakan, Wa," ucapku, masih dengan nada gemetar. "Wa, gimana kondisi adikku di sana?"

"Kamu ke Gg. Rantai kapan! Kondisi, Edi, sehat.. Sekarang lagi di kamar sama, A, Rifaldy."

"Titip, Edi, ya, Wa."

Rasa cemas dalam diriku tentu melebihi rasa cemas Wa Wati terhadap kami. Namun aku sadar betul, jika ada yang berbeda dalam diriku. Entah apapun itu, yang jelas aku tak ingin memperburuk keadaan dengan kondisi seperti ini.

"Lah! ... Terus sekarang Deni tidur di sana?"

"Iya, Wa. Deni minta rawat adikku di sana, ya, Wa."

"Atuh pasti, Den! Uwa pasti rawatin Edi. Tapi De—"

"Makasih, Wa." Aku mengakhiri panggilan dan meletakan ponselku di atas tempat tidur.

Mang Ento dan mang Tohir masih menjadi pendengar setia, lalu bertanya dengan penasaran, "Apa kata Ibu, Mas?"

Aku menghela nafas lega, dan lalu berkata, "Mang Ento dan Mang Tohir diminta untuk bermalam di rumah ini," kilahku, membuat mereka bertukar pandang.

"Duh ... gimana ... Tapi, Mas sa—"

"Apanya yang gimana, Mang! Ibu Bos yang bilang gitu, lho .... Saya hanya menyampaikan!"

Mengetahui itu, mereka tertunduk lemas dan dengan nada lirih menjawab, "I-iya, baiklah, Mas." Aku tahu mereka pasti menerimanya mentah-mentah, karena tak mungkin mereka memiliki mental baja untuk menunjukkan muka di hadapan Wa Wati, jika benar menolaknya.

Entah mengapa malam ini aku merasa sangat berbeda, terutama dibagikan emosiku, begitu sensitif. Sampai-sampai melihat kedua wajah pekerjaan inipun aku merasa ingin memakinya dengan lantang. Andai saja aku tak bisa menahan diri, mungkin saat ini mereka sudah menjadi bahan sempurna untuk melayangkan segala amarah yang ada dalam diriku.

"Kalian tidurlah di kamar ini!" ucapku, sambil bangkit dari duduk.

"Ta-tapi, Mas ...." sahut mang Ento.

Aku berbalik dan menatap tajam padanya, "Aku pastikan kalian tidur dengan nyenyak malam ini!" Merasa puas, aku kembali melangkah menuju ruang tengah.

Aku merobohkan diri di atas bangku jati, berserta pandangan kosong menatap langit-langit.

Apa yang sebenarnya terjadi padaku? aku begitu mudah bersilat lidah, tanpa bisa menahannya. Sungguh aku tidak ingin menyakiti perasaan orang lain.

Getir hati ini menahan rasa bersalah yang teramat dalam, akan sikap arogansi-ku terhadap mang Ento dan mang Tohir. Mereka menelan semua ucapanku begitu saja, tanpa membalasnya sedikitpun. Mungkin lebih baik untuk saat ini aku menjaga jarak dengan mereka.

Terperangkap dalam gelap ruang yang tak bertepi, bahuku memutar untuk mencari tahu di mana aku berada. Langkah cepat mengawali tubuh ini berlari di antara lorong panjang yang tiada habisnya.

Jang! ...

Aku menoleh pada suara serak yang mendayu, dan nampak seorang Nenek tengah berdiri menatap ke arahku. Lengannya gemetar, sambil memegang tongkat kayu yang melengkung di ujungnya.

Jangan, lupa sama Nenek, Jang ... Mana 'cucu' Nenek ....

Aku memikirkan apa yang ia ucapkan, seakan ada sesuatu yang hendak ia sampaikan. Dan lagi, mengapa Nenek ini selalu menghantuiku.

Penuh dilanda rasa penasaran, aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya, "Mengapa Nenek selalu mendatangiku!" Namun sang Nenek tak bergeming, ia hanya terdiam, bibir keriputnya nampak bergetar seakan ragu untuk mengucap sepatah kata.

Melihat semua itu, aku mencoba mendekat padanya. Kali ini aku sudah sangat yakin ingin mencari tahu apa maksud dari perkataannya. Selagi aku melangkah perlahan, aku terus mengalihkannya dengan pertanyaan, "Nenek sedang mencari 'cucu'? Siapa cucu, Nenek?" Seakan tak ingin aku mendekatinya, tubuh sang Nenek pun memudar, seakan ditelan kegelapan

"Nek?" Aku berseru saat mendapati sang Nenek telah menghilang tanpa jejak. Hingga tabir cahaya nampak mendekat, merubah ruang gelap yang berganti menyilaukan.

A ... Bangun A ...

Samar-samar terdengar suara bisikan yang sangat menganggu telingaku, dan lagi bahu ini tak henti bergoyang hebat. Beruntung adik bungsuku tidak berada di sini. Andai saja ada, pasti saat ini ia menjadikan punggungku sebagai tempat kuda-kudaan, sambil menjambak-jambak rambutku.

"A ... Hayu, anter, C.O.D ... " Betapa lega hati ini, saat menyadari ia baik-baik saja.

Sayup aku membuka mata, "Jam berapa ...," Gumam-Ku, dan bangkit hingga terduduk sambil mengucek kedua mata.

"Udah Jam 11 siang, A," sahutnya. "Bangun apa, A."

"Udah sehat emang buat C.O.D, hah?"

"Sehat, lah! Hayu C.O.D." Seru Edi, dengan penuh semangat

"Ya, udah, bentar mandi dulu." Aku lantas bangkit dari kursi untuk menuju toilet.

Namun baru keluar dari ambang pintu, Aku menaikan kedua alis, saat kulihat mang Ento tengah membawa ember yang terisi penuh dengan sement.

"Mang ...."

Langkahnya tercekat, lalu menoleh ke arahku, "Eh! Mas Deni ... Ada apa, Mas?" Wajanya nampak gugup. Mungkin ia berpikir aku akan membentaknya.

Aku menghela nafas panjang, gelengkan kepala samar. Hatiku terasa terpukul, saat teringat akan apa yang telah aku perbuat padanya.

"Mang ... Aku mau minta maaf atas kejadian tadi semalam."

Ia menaikan alis, dan menaruh ember yang tengah ia tenteng. "Ah! Nggak perlu minta maaf, Mas .... Saya yang seharusnya minta maaf, karena nggak bisa ngerti situasi."

Aku menoleh ke segala penjuru, "Mang Tohir, mang Jajang ke mana, Mang?"

"Mang Tohir lagi beli rokok sama Mas Rifaldy. Tapi mang Jajang sudah berhenti kemarin, Mas."

"Berhenti, Mang! Kapan?" lugasku, sedikit berseru. Bagaimana bisa mereka berkerja di rumah sebesar ini dengan hanya dua tenaga.

"Iya, Mas ... Kemarin pas hujan-hujanan itu ...."

"Jalan kaki dari sini?"

"Nggak, Mas.. Dia numpang Ojek yang kebetulan lewat.. Sudah saya coba cegah, tapi dia nggak dengar."

"Oh, ya sudah, Mang. Nanti aku minta pekerja tambahan."

"Siap, Mas! Saya permisi, ya, Mas.."

"Oke, sip, Mang ... Semangat!"

Seperah itukah, hingga membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Bogor-Serang, bukanlah jarak yang dekat. Entah bagaimana sekarang keadaannya, terlebih ini masih tanggal tua. Semoga saja ia sampai tujuan dengan selamat, dan tidak membuat keluarganya kecewa.

Paling tidak perasaanku kini sudah jauh lebih baik, walau tubuhku masih terasa begitu sesak dan kaku. Dan lagi rasa pedih dari luka di tumitku mengganggu saat menapaki kaki di atas lantai toilet.

Selang berapa menit kemudian aku telah bersiap, dan duduk pada teras depan dengan beberapa perlengkapan P3K.

"Die, bilang aja suruh C.O.D di depan Gg. Loji," kataku, sambil membalut perban pada kakiku.

"Iya, udah ia, A ... Itu kena apaan, A?"

"Nggak apa-apa, di ...."

Hingga waktu yang disepakati pun tiba. Aku dan Edi tengah menunggu sang penjual motor tepat di depan Gg. Loji.

Dan tak lama terlihat satu kendaraan beroda menepi tidak jauh dari tempat kami menunggu.

"Kayaknya itu orangnya, A."

"Coba aja telpon, Di."

Ternyata benar ia orang yang kami nanti, nampak dari ponselnya yang berdering ketika Edi menghubungi sang pemilik motor.

"Kang! Sini ...." Aku memanggilnya dengan suara yang cukup keras.

"Kang Edi, ya?" Ucap Pria itu. Ia mengenakan jaket Levis biru pucat, dengan celana pendek buatan—Celana Levis yang dipotong sebatas lutut.

Dan kami-pun melakukan transaksi jual-beli, tak butuh banyak waktu, karena pengetahuanku akan mesin sangat dangkal.

"Makasih banyak, ya, A," kata Edi, dengan mata berbinar-binar menatap motor barunya.

"Iya sama-sama ... Tapi inget! Jangan buat kebut-kebutan. Oke?"

"Oke A, paling juga buat antar jemput, A."

"Ya udah langsung pulang, gih."

"Iya deh A," ucap Edi, menyalakan motor barunya. "A Edi pulang, ya."

"Iya, Di, Hati-hati di jalan."

Dengan helaan nafas lega, aku menatap kepulangan sang Adik yang kian samar di antara kendaraan lain. Akhirnya adikku meninggalkan lokasi ini, kini aku bisa lebih tenang dan leluasa melewati malam di rumah menyedihkan itu.

Petang yang tertutup kabut, menyajikan udara dingin yang kian terasa menusuk. Satu per satu para Tukang Ojek nampak meninggalkan pangkalannya. Tak ada satupun kendaraan yang terlihat memasukin Gg. Loji.

Namun, baru aku menyalakan mesin kendaraan, pandanganku terhenti pada sebuah rumah makan yang berada di seberang jalan. Perutku mendadak merintih, memberi sinyal agar aku membeli sesuatu, untuk santap malam nanti.

Setibanya di dalam warung makan, aku menerawang deretan piring-piring dan baskom yang tertata rapih di atas meja kaca. Tapi tak satupun yang menjadi daya tarik mata ini. Hingga terhenti pada sebuah wadah yang berisi ceker ayam. Entah kenapa itu terlihat sangat menggoda seleraku.

"Bu, ceker ayam dong!"

"Berapa, Mas," jawabnya, sambil membuka gorden.

Namun aku terdiam, seakan merasa ada yang kurang di sini, "Bu! Bisa tolong digoreng kering, ceker itu?"

Ibu itu mengerutkan kedua alisnya, nampak bingung mendengar permintaanku. "Tapi ini udah dikasih bumbu, Mas."

"Aku mau itu digoreng kering! ... Aku bayar dua kali-lipat, ngerti?!"

"Ba-baik, Mas, tunggu sebentar," jawabnya, lalu membawa piring yang berisi kaki ayam masuk ke dalam ruangan yang kuduga itu sebuah dapur.

Selang berapa waktu aku menunggu, Ibu itu pun kembali dan segera membungkus pesanku, "Ini Mas ... jadi 34.000, semuanya."

Aku menyambar kantung plastik, dan memberikan uangnya, "Terima kasih ... Ti..tin!"

"Mas, Kok—"

"Ambilah kembaliannya!"

Aku segara beranjak dari warung itu, dan bergegas kembali ke rumah Loji.

Setibanya aku di rumah, nampak Rifaldy dan Kevin sedang duduk di teras depan.

"Dari mana, Pak Bos?" tanya Kevin.

"Abis beli motor dia!" timpal Rifaldy, dan melirik lenganku, "Bawa apaan, tuh?"

"Ceker ayam!" Aku lalu duduk pada teras depan.

"Dih! ceker ayam?" Tanya Rifaldy, saling menoleh dengan Kevin. "Coba liat!" Melihat lengan Rifaldy menjulur—hendak mengambil bungkusan ini—dengan sigap aku menepisnya.

Risih akan sikap mereka berdua, aku bangkit dengan cepat, "Bisa nggak! Lu pada nggak gangguin, Gue!" Usai berucap aku lalu beranjak, masuk ke dalam rumah.

Kreseeekkk .. Kreeessekk ...

"Apaa itu, Mas?" tanya mang Ento, tanpa sengaja melirikku yang tengah menuang puluhan ceker kering di atas sebuah piring.

Aku menarik lirik, hanya menatap wajahnya tanpa bergeming. Hingga akhirnya ia pun menjauh dariku.

Entah mengapa seleraku begitu tergugah saat melihat ceker ayam ini, sampai-sampai aku begitu emosi jika ada yang menggangu santap malam ini. Enggan menunggu lagi, aku lalu membawanya ke ruang tamu untuk segera menyantapnya.

Krauk-krauk ...

Entah mengapa rasa dari ceker ini begitu aku nikmat, rasa yang tak pernah aku temui pada masakan manapun.

"Emang enak apa, Den?" ujar Kevin, lalu duduk pada kursi di depanku. "Udah kering, item lagi."

Aku mengeritkan gigi, menatap tajam padanya. Perkataan Kevin membuat hati ini tak tenang. Nafasku mulai terasa berat, seakan menjadi pertanda jika aku harus beranjak dari tempat ini.

Aku bangkit dan mencari ruang tenang, di mana aku bisa menghabiskan ini semua tanpa siapapun mengganggunya. Hingga mataku terhenti dan menatap pada barisan anak tangga.

Di lantai dua!

Aku bangkit dan berlalu tanpa sepatah katapun, melangkah cepat menuju lantai dua. Semoga saja aku dapat menyantap sarapanku dengan tenang di sana. Terlebih cuaca sudah menimbulkan gejala, jika hari akan berganti malam.

"Pak ...."

Berpura-pura tak mendengarnya menjadi alasan terbaikku saat ini. Dengan tergesa aku mulai menaiki anak tangga yang kasar dan berdebu, hingga tiba di lantai dua dan menuju balkon depan.

Tak kujumpai seorangpun dalam keadaan kelaparan yang begitu parah, selain diriku saat ini. Jemariku tak henti bergetar seraya tulang-belulang masuk ke dalam mulutku.

Mataku terpejam, begitu menikmati setiap gigitan yang memberi cita rasa renyah nan tiada tanding. Aku harus cepat menghabiskan semua ceker ayam ini, sebelum orang-orang bodoh itu kembali mencari-ku.

Aku ingin itu .... Maukah kau berbagi denganku?

Mulutku berhenti mengunyah, menyadari suara dari seorang anak Kecil menggema di suatu sudut ruangan di lantai ini.

Dengan cepat aku menoleh ke sumber suara itu, namun tak ada siapapun di belakangku. "Siapa!" lantang-ku, dengan mata berkeliling.

Aku sangat lapar ... Maukah kau berbagai denganku?

Aku meletakkan piring, dan berdiri tegap, masih dengan satu tulang ceker mencuat dari bibirku, "Adik siapa?" Wajahku memutar mencari suara Gadis kecil ini.

Maukah Kau berjanji?

Aku terdiam dan berpikir. Mengapa seorang anak kecil bisa masuk ke dalam rumah ini. Terlepas dari itu semua, dari mana asalnya. Karena sepengetahuanku tidak ada yang berkunjung ke sini. Selain Kevin dan para pekerja.

Kau tidak mau berjanji?

Dengan wajah datar, sedikit gemas aku bergema, "Jangan bermain-main di sini. Berbahaya! Ayo, cepat keluar."

Aku menoleh cepat saat menyadari sekelebat bayangan dari lantai tiga yang henti di antara anak tangga.

"Adik anak siapa? Ayo sini turun!" ucapku, menatap seorang anak gadis yang sedang berdiri pada anak tangga.

Sangat jelas jika gadis kecil ini bukanlah anak dari para pekerja—terlihat dari cara berpakaiannya yang mewah.

Ia mengenakan gaun putih polos, dengan kerah dan lengan mengembang. Rambut lurus terurai hingga pinggang. Kulitnya nampak putih. Namun aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena di ruangan ini tidak ada penerangan selain cahaya dari senja yang muram.

Entah dari mana asal anak ini, karena tidak pernah aku dapati seorang anak kecil satupun yang bermain di sekitaran rumah Loji. Itu semua hal yang wajar, mengingat daerah sini sangat jauh dengan pemukiman warga—selain rumah kami dan satu tetangga sebelah.

"Turun, yu ...," ulangku, perlahan melangkah menghampirinya. "Tidak boleh bermain di sini. Bahaya!" Betapa geramnya hati ini, anak itu hanya terdiam, tak menghiraukan ucapanku.

Semakin aku mendekat Gadis kecil itu semakin tertunduk, hingga rambutnya menutupi seluruh wajahnya.

"Ehy!!! ... Sial!!"

Langkahku melebar saat anak itu tiba-tiba berlari menaiki tangga yang menuju lantai tiga. Aku khawatir jika terjadi sesuatu padanya, mengingat tepian balkon di lantai itu masih tak dilengkapi dengan pagar pembatas.

Sontak aku berteriak sebelum naik ke lantai tiga, "Manggg!! ... Ini anak siapa, sih!" Sesaat aku melongok di bibir anak tangga—melihat ke bawah—dan lalu bergegas menyusul anak itu.

Diubah oleh wedi 23-09-2024 10:56

sampeuk dan 4 lainnya memberi reputasi

5

Kutip

Balas