- Beranda

- Stories from the Heart

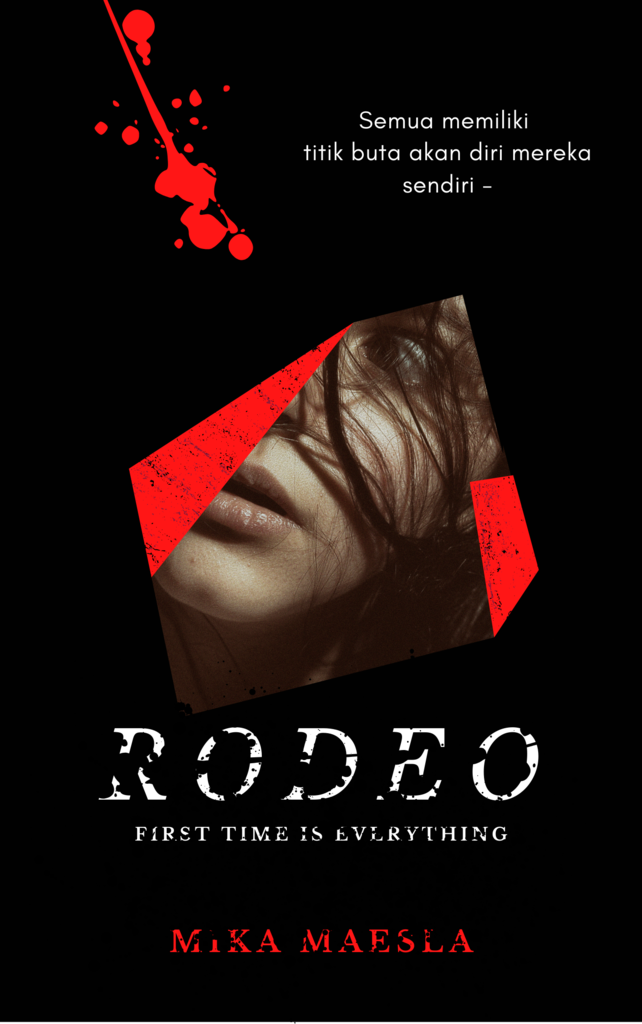

RODEO (18++)

...

TS

mikamaesla

RODEO (18++)

Welcome!

Sebelumnya saya permisi dulu kepada Moderator dan Penghuni forum Stories From The Heart Kaskus

Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.

Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.

kondisi Novel masih raw dan ongoing.

Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.

Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.

kondisi Novel masih raw dan ongoing.

Genre: Drama, Crime, Romance (18+)

Update diusahakan setiap tiga hari.

Dimohon untuk tidak kopas.

Spoiler for INDEX:

Spoiler for Yang suka Pake Watty:

Spoiler for Epilog 1:

Diubah oleh mikamaesla 15-12-2020 10:35

mdn92 dan 13 lainnya memberi reputasi

14

8.7K

23

Thread Digembok

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Stories from the Heart

32.7KThread•51.8KAnggota

Tampilkan semua post

TS

mikamaesla

#5

Seni Berperang

Aku masih memikirkan hal semalam, dan kenapa Sabila tidak bercerita padaku, aku atasannya dia harusnya mempercayaiku, dia bilang banyak karyawati lain yang pernah diajak oleh si tua bangka.

Aku meraih handphoneku, vpnnya masih menyala. Aku mengirim pesan pada Sabila meminta daftar korban selain dirinya. Dan aku belum memutuskan apa yang akan aku lakukan pada mereka.

Rutinitas pagiku tidak lebih dari segelas kopi, memeriksa jurnalku, dan terkadang aku bermeditasi. Hari ini aku merasa sangat malas, dan jika saja aku melewatkan salah satunya maka akan menjadi kebiasaan.

Aku menarik jurnalku dari rak yang menggantung diatas ranjang, di log terakhir tertulis bahwa aku harus push up hari ini sebanyak seratus kali. Tidak masalah, dan mungkin itu bisa menjernihkan pikiranku untuk untuk menghadapi hari ini.

Pesan balasan masuk, aku melihat beberapa nama, diakhir Sabila menuliskan:

Jangan bilang informasi ini dari saya.

Setidaknya aku tahu darimana harus memulai.

Aneh sekali aku merasa terangsang oleh Sabila, perangainya selalu menggoda, tubuhnya sangat padat, payudaranya besar tapi tidak keterlaluan— memuaskan, jika aku bisa memacarinya mungkin sesuatu yang menyenangkan, sayangnya dia sudah bertunangan, dan Feri sepertinya ada di tengah.

Aku hampir melupakan Feri, dia harus kupanggil hari ini, aku akan menindaknya.

Aku menyiapkan pakaianku; kemeja putih; celana bahan abu-abuslim fit; sepatu loafers.

Kosanku tidak besar, cukup untuk satu orang atau dua orang jika berpasangan. Ukuran lima kali empat meter, kamar mandi di dalam, tersedia ac, kulkas, satu buah ranjang, dan kitchen set mini, biaya sewa perbulan Rp 1.800.000, lumayan untuk yang berlokasi di Pancasan. Kosan memiliki tiga lantai dengan jumlah kamar sekitar lima puluh pintu, hampir semua kamar terisi penuh dengan muda-mudi. Para wanita yang menyewa di sini bisa dibilang terkenal dengan keayuannya, mahasiswi, spg dan wanita simpanan para lelaki hidung belang. Privasi terjaga, ruangan bersih, setiap lantai tersedia teras yang menghadap ke arah Sungai. Peraturan untuk tidak membawa orang luar sembarangan hanya formalitas. Rooftop di lantai paling atas, disediakan sengaja untuk menikmati suasana malam Bogor. Dari sini Mall BTM bisa terlihat dengan jelas. Kebanyakan penduduk disini naik ke atas hanya untuk menenggak alkohol. Parkiran sedikit susah, karena posisi gedung yang sangat mepet ke jalan, hanya dapat menampung dua sampai tiga mobil. Jadi aku terpaksa harus memarkir ke Indomaret sebrang dan membayar abodemen.

Setelah rapi aku segera berangkat menuju kafe tempatku bekerja. Perjalanan setidaknya memakan waktu tiga puluh sampai empat puluh lima menit kalau sedikit macet, sebetulnya bisa lebih cepat, tapi karena beberapa tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem satu arah di putaran Kebun Raya.

Kafe buka jam sepuluh pagi, aku memutuskan untuk datang lebih awal karena hari ini waktunya menyiapkan pembayaran upah karyawan. Sekuriti menyapaku, aku langsung segera masuk ke kantor, memeriksa siapa saja di daftar Sabila yang masuk pada shift pagi, ada tiga orang.

Aku mengirim pesan pada Feri, untuk datang tidak perlu menggunakan seragam.

Tiga orang pelayan wanita yang sudah menjadi korban si tua bangka tidak memberikan penjelasan yang jelas. Mereka mengaku pernah diajak ke hotel, dan hanya untuk keperluan seperti memijat kaki, mencukur rambut atau sekedar menemani minum teh. Tidak ada yang mau membicarakan secara detailnya.

Hanya satu yaitu Siti, dia yang biasa diajak ke hotel dengan dalih mencukur rambut berkata pernah digoda.

“Seperti apa godaannya?”

Dia berusaha menirukan nada suara Pak Lutfi, “sini, peluk saja, sudah tidak ada yang bangun, kok.”

Yang lain tertawa, aku memandang mereka sebagai isyarat untuk diam. Tapi itu memang lucu, sudah tidak ada yang bangun lalu apalagi yang dia inginkan. Itu menurutku sudah kelayakan bukti yang pantas. Tapi apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir setidaknya aku bisa mencegah mereka untuk minta jika memang mereka merasa tidak nyaman. Aku tidak lupa merekamnya. Istrinya selalu mampir kesini. Atau mungkin jika dia berlaku demikian dengan pasangannya sendiri dia merasa malu akan umur mereka masing-masing. Akankah aku seperti itu? Ketika aku dan pasanganku sudah berumur aku akan masih memintanya untuk memelukku? Walaupun dia Shailene Woodley aku tidak yakin.

Well, I don’t know.

Kami mengobrol panjang lebar, di luar masalah Pak Lutfi aku memberikan mereka nasehat selayaknya manajer yang baik. Sayangnya, mengajak mereka bertiga membuatku mempertanyakan seleranya, memang kemaluan pria tidak memandang lubang. Pantas ketika Sabila— bisa dibilang yang paling menarik diantara pegawai perempuan di sini— menolak, dia menjadi geram. Tapi jika sampai harus memintaku memotong upahnya itu keterlaluan.

Feri datang mengetuk pintu kantor, terlihat seperti salah bangun dari tempat tidurnya, memang dia banyak tingkah, bisa saja dia baru selesai berpesta minum dengan alasan menghilangkan ketegangan kemarin.

Aku menyuruh yang lain keluar, meminta Siti untuk manggil sekuriti tapi mengurungkan niatku. Dalam skala skor satu sampai sepuluh, delapan aku bisa menang.

Aku memintanya masuk. Dia tidak menyapa, menyalami, atau menanyakan kabar hanya untuk sekedar basa-basi. Zaman sudah berbeda, aku tidak bisa berharap lebih akan tata krama sekarang ini, dulu, di abad delapan belas dan sembilan belas, orang yang saling membunuh saja masih menghormati satu sama lain.

“Apa kabar, Feri?” kataku sambil menyiapkan kertas untuk mencetak sesuatu.

“Baik,” jawabnya datar.

Aku membuka file di komputer, mencetaknya lalu menghampiri Feri yang sedang duduk, aku menarik kursiku ke sampingnya. Kantor tidak terlalu besar, mungkin sekitar enam kali tiga meter, aku menyimpan rapih segala sesuatunya agar kantor terlihat minimalis. Catatan paling penting: yang bisa dijadikan senjata hanya sapu, kursi— kalau mau repot, dan perangkat komputer. Aku lupa, ada kabel telepon. Di film itu cukup mematikan.

Aku tidak mau memulai, aku menunggu mesin cetak yang masih berbunyi untuk selesai, dan menunggu dia membuka terlebih dahulu.

Mesin cetak bergerak cukup lambat, udara di ruangan hanya dipenuhi oleh bunyi bipnya, sedikit mengganggu tapi itu cukup untuk premeditation. Aku mengambil kertas yang kini sudah terisi menjadi sebuah surat, aku kembali duduk, menghela nafasku dan berpura-pura membacanya.

Kali ini sepertinya detak jam dinding yang berteriak. Di jari Feri tersemat tato bergambar bunga, anak Pak Lutfi sempat melarangnya, tapi menurutku tidak masalah, itu tidak terlalu mengganggu pelanggan, toh dia bekerja sebagai barista. Giginya gemeretak seperti sudah kebiasaan atau sebuah sindrom. Dia memajukan tubuhnya, memijat wajahnya dan kembali merebahkan tubuhnya dengan tangan tersilang. Aku tetap menjaga posisiku. Kalau ini sebuah kontes kita tahu siapa pemenangnya.

Dia berdiri, melangkah melewatiku, membuka pintu kantor sambil menghela nafas, sedikit aku mendengar gumaman. Dan tidak. Aku tidak akan menahannya, aku juga masih memendam rasa saat dia mendaratkan kepalan ke supervisor barku— timku, aku tidak sebaik dia. Akhirnya dia menyerah kembali masuk ke kantor, berdiri tepat di depanku, aku mendongak membalas tatapan, mataku sipit dan dihalangi kacamata miopia, aku dapat merasakan dia menangkap pesan tersiratnya.

“Bapak memanggil saya untuk apa?”

“Pertanyaan bagus.” aku mengangkat kertas yang aku pegang, “kamu tahu ini apa?”

Dia tidak bergeming, pangkal tulang pipinya bergerak, aku menyiapkan kaki kananku di tengah-tengah kakinya, siap menerjang untuk memandulkannya. Hei, dari pada dia berbuah apel busuk. “Apa?”

“Duduk.”

Dia duduk di kursi dan berhadapan, good boy.

Aku menyerahkan kertas itu untuk dia membacanya. Dia memperhatikan setiap barisnya, mendengus dan sesekali melirik ke arahku. Wajahnya memerah.

“Saya tidak perlu ini,” dia menyobeknya.

“Tidak masalah, yang pasti hari ini saya akan penuhi hak kamu dan saya tidak mau melihat kamu lagi.”

“Hanya karena saya bertengkar?”

“Bukan. Karena emosimu yang tidak bisa dikendalikan.”

“Bapak membela Sabila?”

“Tidak. Dia sudah melakukan tugasnya, dan saya hanya melakukan tugas saya.”

“Oh, ya, apa itu? Menggoda karyawati?”

Dia menyamakanku dengan si tua bangka.

“Kamu dengar sendiri ucapan kamu, saya tidak bisa membiarkan kamu tetap bekerja di sini, karena hanya akan mengusik yang lain.”

“Bapak pikir saya tidak memperhatikan?”

“Itu bukan urusan kamu, saya memperhatikan agar semua berjalan sesuai standar operasional.”

“Oh, ya. Duduk di sofa mata jelalatan memperhatikan para wanita, karyawati atau pelanggan, gatal yang tidak bisa digaruk. Dan bagaimana dengan bokong Sabila? Sudah puas.”

Dia memancingku, tapi ingat Seni Berperang.

“Saya tahu arti mata itu.”

“Jelaskan.”

Dia mendengus, “saya tidak mau repot.”

“Saya juga.”

Dia bangkit. “Saya juga sudah tidak betah dengan kondisi kerja di sini, peraturan tidak jelas, manajer tidak pernah ada gunanya sama owner.”

“Kamu menganggap saya tidak berguna?”

“Semuanya. Terutama si perempuan jalang.”

“Panggil namanya dengan sopan.”

“Sabila,” dia mendekat dan menaruh tangannya di lengan kursi, wajahnya sangat dekat. Aku bisa membayangkan berapa banyak darah yang akan keluar jika aku membenturkan kepalaku ke hidungnya. “Silahkan makan saja dia dan kau akan merasakannya sendiri.”

“Saya tidak peduli, ini bukan masalah makan memakan.”

“Terserah apa kata kau, owner tua renta saja dimakannya.”

“Kau tidak bisa menuduh sembarangan, lagi pula itu di luar urusan pekerjaan.”

Dia berdiri tegak sekarang, tangannya mengelus gagang lemari disampingnya. “Ya, kalau mau tahu, Sabila sudah saya makan, brownies, dan dia sepertinya tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada di mulutnya dari tunangannya sehingga memakan bapak tercinta kita.”

Aku tidak menjawab, dia ingin merasa puas. Ritual orang yang merasa teraniaya atau yang merasa dirinya benar.

Dia melanjutkan, “dan tidak hanya untuk menjaga dirinya dari pekerjaan ini, tapi juga untuk uang.”

“Jadi maksudmu-”

“Ya, Niko. Itu maksudku. Jangan lupa transfer gaji terakhirku, dan selamat bersenang-senang.”

Dia pergi dengan percaya dirinya, aku membalikkan monitor ke arahku, membuka aplikasi cctv, melihat Feri menuju bar untuk pamit dengan para temannya.

Pak Lutfi datang, dia memanggil kasir, dan terlihat kasir menuju ke arah kantor. Aku bangkit tanpa menunggu dia sampai, berpapasan, si kasir kikuk, aku tersenyum. Pak Lutfi bermuka masam saat aku menyalaminya.

“Apa kabar, Pak?”

“Baik, coba saya minta daftar absensi.”

“Segera, Pak. Mau minum apa sekalian?”

“Apa yang enak?”

“Lemon tea grass.”

“Iya, boleh deh.”

Aku memberikan instruksi ke kasir untuk membuatkan pesanan kemudian mengambil absensi. Dia masih belum puas dengan Sabila.

“Ini, Pak Lutfi, absensinya.”

Dia melihat absensi sambil tangan yang satunya menyesap teh. Aku menunggu, get to the point. Tidak perlu dia berpura-pura. Kondisi kafe sudah mulai dipadati oleh pengunjung, seorang anak gadis menepuk lenganku.

“Hello, ada yang bisa saya bantu, Nona.”

“Aku mau pesan es krim.”

“Boleh. Kamu sudah bilang sama mamahmu?”

“Aku mau yang stawbelli.”

“Mamah kamu mana?”

Dia menunjuk ke arah meja di samping jendela. Seorang wanita berparas blasteran sedang melahap tulisan di buku yang digenggamnya. Dia tidak terlihat seperti arab, tapi dia menggunakan hijab. Aku menuntun si anak ke arahnya. Pak Lutfi masih terlihat sibuk dengan daftar absen.

Aku berdehem, “permisi.”

Dia menoleh, bibirnya yang berwarna pink merekah, orang Indonesia sulit untuk menjaga kontak mata dan dia tidak, sangat dalam seperti melihat ke arah jiwaku, aku menuntun anaknya —anak kita dan membayangkan dia sebagai istriku. Dia menutup bukunya menyilangkan tangan di meja, bahunya terangkat. Pandangannya berpindah pada anaknya, suaranya sangat merdu, “Kamu bawa siapa Audrey?”

“Aku mau es krim.”

“Kamu belum menghabiskan nasi gorengmu.”

Dia sangat perhatian. A mother, how lovely.

“Maaf,” katanya.

Tidak ada yang perlu dimaafkan. “Oh, tidak apa-apa, saya hanya ingin memastikan.”

Dia memberikan isyarat dengan matanya agar aku melihat ke arah sepiring nasi goreng yang mungkin baru di sentuh dua sendok. Aku membulatkan bibirku —oh. Aku berjongkok ke arah si gadis dan berkata, “bagaimana kalau kamu habiskan dulu nasi gorengnya, setelah itu saya bawakan es krim. Dua. untuk mamah kamu juga.”

Si anak menggembungkan pipinya dan kembali duduk.

Aku beralih ke ibunya, “Es krim? Gratis.”

Dia tertawa, “Terima kasih. Untuk putriku saja cukup.”

“Ok-”

Dia menyentuh lenganku, “tapi setelah nasi gorengnya habis.”

Aku melihat ke arah nasi goreng itu lagi, yang sepertinya aku tidak yakin si anak dapat menghabiskannya, dan aku mencibir.

“Setidaknya setengahnya,” katanya.

Pak Lutfi memanggilku. Aku menoleh, dan kembali ke si wanita, aku membungkuk berbisik padanya, “sepertinya saya juga perlu es krim, bagus untuk mood, bukan?”

Dia melihat ke arah gerakan kepalaku, mengangguk dan berbisik, “good luck!”

Aku tersenyum, dan beralih ke si tua bangka. Seandainya ini bukan hari sibuk.

“Kenapa ini si Sabila hadir kemarin?”

“Memang dia hadir, Pak.”

“Tidak bisa, sewaktu saya datang dia tidak ada di tempat.”

“Ya, dan saya sudah menyampaikan kalau dia tidak enak badan, bukan.”

Dia melempar kertas absensi ke meja dan menyilangkan tangannya, aku melirik ke arah si wanita, dia memperhatikanku, dan tersenyum sambil mengangkat bahunya.

Aku menggerakkan mulutku, help!. Dia menggeleng.

“Pokoknya saya mau dia alpa,” sungutnya.

Aku menarik nafasku bosan akan sikapnya yang otoriter, “Saya tidak bisa mengalpakannya, dia masuk, dan kalaupun mau melihat daftar dari sidik jari, lebih baik karena disana tertulis lebih lengkap bukti dia masuk dan pulang satu jam lebih awal. Bukannya bapak menelponnya semalam?”

Dan jangan berpura-pura pikun. Apa yang harus aku ucapkan berikutnya, kau mengajaknya ke hotel dasar tua bangka!

“Ya, dan saya tetap mau dia alpa.”

Aku berdiri di sampingnya, memandangnya. Dia sudah renta, penyakitan, sikapnya yang keras kepala, dan mata keranjang, selalu menang karena uang di bawah ranjangnya, terkadang aku merasakan ketidak adilan, kenapa harus dia yang menjadi kaya raya. Banyak orang bermoral lebih baik tapi malah jadi miskin.

“Sudah sana!” dia membentakku, “atau kamu yang tidak becus kerja.”

Dia orang kedua yang meragukanku. Aku mengambil absensi di meja, memesankan es krim untuk si wanita. Aku meminta Siti untuk ke kantor. Karena masih ada yang ingin aku bicarakan.

“Apa kabar, Siti?”

“Bapak sudah menanyakan itu tadi.”

“Memang salah kalau saya bertanya lagi?”

“Tidak,” dan dia memelankan suaranya, “kenapa Pak Lutfi?”

“Tidak ada kenapa. Anak kamu umur berapa?”

“Sepuluh tahun.”

“Berarti kamu menikah muda, ya.”

Dia mengangguk

“Sudah berapa lama kamu bercerai?”

Dia terlihat bimbang dengan kemana arah pertanyaanku. “Lima tahun?”

“Kenapa?” aku menempelkan kepalaku di meja, aku memikirkan ibuku, salah satu dosanya adalah ketika dia memperalat pria untuk uang.

“Belum jodoh mungkin.”

“Lalu kenapa menikah?”

Siti terlihat tidak nyaman, “saya masih ada orderan yang belum keluar semua.”

“Biar yang lain handle. Kenapa kamu menikah kalau belum jodoh?”

“Bagaimana menjelaskannya, ya, rumit, Pak. Bukan jalannya mungkin.”

Itu yang aku pikirkan. Jodoh di tangan Tuhan, Dia menyediakan jalan dan mempertemukan kita dengan siapapun itu orangnya, selebihnya kita yang menentukan. Dan ketika kita menemukan kegagalan Dia tertawa.

“Pak Niko kapan menikah?”

Aku mendongak, “belum terpikirkan.”

“Sudah sukses, mau menunggu apalagi.”

“Belum ada yang cocok.”

“Cocoknya yang seperti apa, nih?”

“Satu jalan, satu pandangan dan satu tujuan.”

“Justru sama yang seperti itu susah, saya juga dulu begitu, semuanya terasa sejalan, tapi justru malah aku merasa aneh.”

Aku menopang kepalaku, “bukannya itu yang kita cari kecocokan?”

“Ya, memang, tapi apa jadinya mendebat diri sendiri. Awalnya asik, tapi ya begitulah.”

Aku rasa sudah cukup untuk berbasa-basinya. “Ok, sekarang pertanyaan yang sebenarnya.”

“Apa?”

“Pak Lutfi setiap mengajak kamu ke hotel suka menawarkan uang?”

Dia menunduk memainkan kukunya yang dicat merah setara dengan lipstiknya, dan menjawab pelan, “pernah.”

“Berapa banyak?”

“Awalnya saya menolak tapi dia memaksa dan memasukannya ke kantong.” dia termenung merasa malu. “Tiga ratus ribu.”

Aku mengusap wajahku, “kamu teman dekat Sabila, kan?”

Anggukan pelan.

“Dan dia juga pernah diajak, kan?” dia mengangguk kembali, “lalu?”

“Sabila selalu meminta saya untuk menerimanya…”

“Cukup. Terima kasih, Siti."

Sebelum bangkit dia berujar, “jangan bilang Sabila, ya, Pak.”

Aku tidak menjawabnya.

Aku jarang membuka facebook, banyak berita yang menyesatkan di sana, lebih banyak hoax daripada kebenaran: like postingan ini atau turun berok. Apa hubungannya. Aku menoleransi diriku untuk hari ini, kemudian mengetik: Sabila Kartikasari. Fotonya muncul paling atas. Dia terlihat suka sekali pantai, foto bersama teman-temannya, dekat dengan anak kecil, mungkin ponakan atau adiknya, statusnya terkesan merengek ingin segera dinikahi. Memampang fotonya ketika acara pernikahan Leni, dia menuliskan: kapan menyusul, ya? Lalu ada juga tulisan: bosan selalu seperti ini dan mentag Irvan, dan yang sangat ironis: tidak bermimpi muluk, hanya ingin membangun keluarga kecil. Dan status-status lainnya tentang hubungan. Ada foto Feri yang merangkul Sabila; dan tertulis: cowok gokil!; Irvan memberikan jempol pada postingan itu. Aku mengklik nama Irvan, dia tinggal di Jakarta—jadi LDR, bertampang preman, badannya kurus, ada satu foto yang dia terlihat beler— aku tidak menilainya— dengan dia yang berani menyematkan cincin pada jari Sabila, ada foto yang Irvan yang sedang mencium pipi Sabila di ranjang, Feri menuliskan komentar di situ.

Ini bukan urusanku, Feri ada benarnya, dan mereka sangat rapih. aku tidak bisa mempercayai Sabila. Feri bilang dia sudah merasa puas, tapi aku menjadi merasa iba padanya, terutama Irvan, aku tidak tahu tentangnya, apa yang dilakukan Sabila tidak hanya mematahkan hati tapi membuatnya pecah berantakan.

Jika aku sedewasa sekarang, aku tidak akan membiarkan ibuku melakukannya padaku.

Aku membuka Ms. Word, mengetik sebuah surat lalu mencetaknya, lalu menyiapkan absensi, aku melihat sebentar datanya terutama data Sabila.

Aku menorehkan catatan: Alpa. Dia pantas dihukum.

Aku ke kantor finance, menyerahkan absensi dan surat-surat pendukung lainnya, kembali ke kantorku, aku melihat si wanita cantik tadi sedang menyuapi es krim ke anaknya, aku tersenyum dan menyayangkan

tidak hari ini sepertinya

mengambil surat yang sudah tercetak, lalu aku duduk dengan Pak Lutfi, menyerahkan surat, dia membacanya dan terperangah.

Dan aku menghubungi Sabila.

Aku meraih handphoneku, vpnnya masih menyala. Aku mengirim pesan pada Sabila meminta daftar korban selain dirinya. Dan aku belum memutuskan apa yang akan aku lakukan pada mereka.

Rutinitas pagiku tidak lebih dari segelas kopi, memeriksa jurnalku, dan terkadang aku bermeditasi. Hari ini aku merasa sangat malas, dan jika saja aku melewatkan salah satunya maka akan menjadi kebiasaan.

Aku menarik jurnalku dari rak yang menggantung diatas ranjang, di log terakhir tertulis bahwa aku harus push up hari ini sebanyak seratus kali. Tidak masalah, dan mungkin itu bisa menjernihkan pikiranku untuk untuk menghadapi hari ini.

Pesan balasan masuk, aku melihat beberapa nama, diakhir Sabila menuliskan:

Jangan bilang informasi ini dari saya.

Setidaknya aku tahu darimana harus memulai.

Aneh sekali aku merasa terangsang oleh Sabila, perangainya selalu menggoda, tubuhnya sangat padat, payudaranya besar tapi tidak keterlaluan— memuaskan, jika aku bisa memacarinya mungkin sesuatu yang menyenangkan, sayangnya dia sudah bertunangan, dan Feri sepertinya ada di tengah.

Aku hampir melupakan Feri, dia harus kupanggil hari ini, aku akan menindaknya.

Aku menyiapkan pakaianku; kemeja putih; celana bahan abu-abuslim fit; sepatu loafers.

Kosanku tidak besar, cukup untuk satu orang atau dua orang jika berpasangan. Ukuran lima kali empat meter, kamar mandi di dalam, tersedia ac, kulkas, satu buah ranjang, dan kitchen set mini, biaya sewa perbulan Rp 1.800.000, lumayan untuk yang berlokasi di Pancasan. Kosan memiliki tiga lantai dengan jumlah kamar sekitar lima puluh pintu, hampir semua kamar terisi penuh dengan muda-mudi. Para wanita yang menyewa di sini bisa dibilang terkenal dengan keayuannya, mahasiswi, spg dan wanita simpanan para lelaki hidung belang. Privasi terjaga, ruangan bersih, setiap lantai tersedia teras yang menghadap ke arah Sungai. Peraturan untuk tidak membawa orang luar sembarangan hanya formalitas. Rooftop di lantai paling atas, disediakan sengaja untuk menikmati suasana malam Bogor. Dari sini Mall BTM bisa terlihat dengan jelas. Kebanyakan penduduk disini naik ke atas hanya untuk menenggak alkohol. Parkiran sedikit susah, karena posisi gedung yang sangat mepet ke jalan, hanya dapat menampung dua sampai tiga mobil. Jadi aku terpaksa harus memarkir ke Indomaret sebrang dan membayar abodemen.

Setelah rapi aku segera berangkat menuju kafe tempatku bekerja. Perjalanan setidaknya memakan waktu tiga puluh sampai empat puluh lima menit kalau sedikit macet, sebetulnya bisa lebih cepat, tapi karena beberapa tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem satu arah di putaran Kebun Raya.

Kafe buka jam sepuluh pagi, aku memutuskan untuk datang lebih awal karena hari ini waktunya menyiapkan pembayaran upah karyawan. Sekuriti menyapaku, aku langsung segera masuk ke kantor, memeriksa siapa saja di daftar Sabila yang masuk pada shift pagi, ada tiga orang.

Aku mengirim pesan pada Feri, untuk datang tidak perlu menggunakan seragam.

Tiga orang pelayan wanita yang sudah menjadi korban si tua bangka tidak memberikan penjelasan yang jelas. Mereka mengaku pernah diajak ke hotel, dan hanya untuk keperluan seperti memijat kaki, mencukur rambut atau sekedar menemani minum teh. Tidak ada yang mau membicarakan secara detailnya.

Hanya satu yaitu Siti, dia yang biasa diajak ke hotel dengan dalih mencukur rambut berkata pernah digoda.

“Seperti apa godaannya?”

Dia berusaha menirukan nada suara Pak Lutfi, “sini, peluk saja, sudah tidak ada yang bangun, kok.”

Yang lain tertawa, aku memandang mereka sebagai isyarat untuk diam. Tapi itu memang lucu, sudah tidak ada yang bangun lalu apalagi yang dia inginkan. Itu menurutku sudah kelayakan bukti yang pantas. Tapi apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir setidaknya aku bisa mencegah mereka untuk minta jika memang mereka merasa tidak nyaman. Aku tidak lupa merekamnya. Istrinya selalu mampir kesini. Atau mungkin jika dia berlaku demikian dengan pasangannya sendiri dia merasa malu akan umur mereka masing-masing. Akankah aku seperti itu? Ketika aku dan pasanganku sudah berumur aku akan masih memintanya untuk memelukku? Walaupun dia Shailene Woodley aku tidak yakin.

Well, I don’t know.

Kami mengobrol panjang lebar, di luar masalah Pak Lutfi aku memberikan mereka nasehat selayaknya manajer yang baik. Sayangnya, mengajak mereka bertiga membuatku mempertanyakan seleranya, memang kemaluan pria tidak memandang lubang. Pantas ketika Sabila— bisa dibilang yang paling menarik diantara pegawai perempuan di sini— menolak, dia menjadi geram. Tapi jika sampai harus memintaku memotong upahnya itu keterlaluan.

Feri datang mengetuk pintu kantor, terlihat seperti salah bangun dari tempat tidurnya, memang dia banyak tingkah, bisa saja dia baru selesai berpesta minum dengan alasan menghilangkan ketegangan kemarin.

Aku menyuruh yang lain keluar, meminta Siti untuk manggil sekuriti tapi mengurungkan niatku. Dalam skala skor satu sampai sepuluh, delapan aku bisa menang.

Aku memintanya masuk. Dia tidak menyapa, menyalami, atau menanyakan kabar hanya untuk sekedar basa-basi. Zaman sudah berbeda, aku tidak bisa berharap lebih akan tata krama sekarang ini, dulu, di abad delapan belas dan sembilan belas, orang yang saling membunuh saja masih menghormati satu sama lain.

“Apa kabar, Feri?” kataku sambil menyiapkan kertas untuk mencetak sesuatu.

“Baik,” jawabnya datar.

Aku membuka file di komputer, mencetaknya lalu menghampiri Feri yang sedang duduk, aku menarik kursiku ke sampingnya. Kantor tidak terlalu besar, mungkin sekitar enam kali tiga meter, aku menyimpan rapih segala sesuatunya agar kantor terlihat minimalis. Catatan paling penting: yang bisa dijadikan senjata hanya sapu, kursi— kalau mau repot, dan perangkat komputer. Aku lupa, ada kabel telepon. Di film itu cukup mematikan.

Aku tidak mau memulai, aku menunggu mesin cetak yang masih berbunyi untuk selesai, dan menunggu dia membuka terlebih dahulu.

Mesin cetak bergerak cukup lambat, udara di ruangan hanya dipenuhi oleh bunyi bipnya, sedikit mengganggu tapi itu cukup untuk premeditation. Aku mengambil kertas yang kini sudah terisi menjadi sebuah surat, aku kembali duduk, menghela nafasku dan berpura-pura membacanya.

Kali ini sepertinya detak jam dinding yang berteriak. Di jari Feri tersemat tato bergambar bunga, anak Pak Lutfi sempat melarangnya, tapi menurutku tidak masalah, itu tidak terlalu mengganggu pelanggan, toh dia bekerja sebagai barista. Giginya gemeretak seperti sudah kebiasaan atau sebuah sindrom. Dia memajukan tubuhnya, memijat wajahnya dan kembali merebahkan tubuhnya dengan tangan tersilang. Aku tetap menjaga posisiku. Kalau ini sebuah kontes kita tahu siapa pemenangnya.

Dia berdiri, melangkah melewatiku, membuka pintu kantor sambil menghela nafas, sedikit aku mendengar gumaman. Dan tidak. Aku tidak akan menahannya, aku juga masih memendam rasa saat dia mendaratkan kepalan ke supervisor barku— timku, aku tidak sebaik dia. Akhirnya dia menyerah kembali masuk ke kantor, berdiri tepat di depanku, aku mendongak membalas tatapan, mataku sipit dan dihalangi kacamata miopia, aku dapat merasakan dia menangkap pesan tersiratnya.

“Bapak memanggil saya untuk apa?”

“Pertanyaan bagus.” aku mengangkat kertas yang aku pegang, “kamu tahu ini apa?”

Dia tidak bergeming, pangkal tulang pipinya bergerak, aku menyiapkan kaki kananku di tengah-tengah kakinya, siap menerjang untuk memandulkannya. Hei, dari pada dia berbuah apel busuk. “Apa?”

“Duduk.”

Dia duduk di kursi dan berhadapan, good boy.

Aku menyerahkan kertas itu untuk dia membacanya. Dia memperhatikan setiap barisnya, mendengus dan sesekali melirik ke arahku. Wajahnya memerah.

“Saya tidak perlu ini,” dia menyobeknya.

“Tidak masalah, yang pasti hari ini saya akan penuhi hak kamu dan saya tidak mau melihat kamu lagi.”

“Hanya karena saya bertengkar?”

“Bukan. Karena emosimu yang tidak bisa dikendalikan.”

“Bapak membela Sabila?”

“Tidak. Dia sudah melakukan tugasnya, dan saya hanya melakukan tugas saya.”

“Oh, ya, apa itu? Menggoda karyawati?”

Dia menyamakanku dengan si tua bangka.

“Kamu dengar sendiri ucapan kamu, saya tidak bisa membiarkan kamu tetap bekerja di sini, karena hanya akan mengusik yang lain.”

“Bapak pikir saya tidak memperhatikan?”

“Itu bukan urusan kamu, saya memperhatikan agar semua berjalan sesuai standar operasional.”

“Oh, ya. Duduk di sofa mata jelalatan memperhatikan para wanita, karyawati atau pelanggan, gatal yang tidak bisa digaruk. Dan bagaimana dengan bokong Sabila? Sudah puas.”

Dia memancingku, tapi ingat Seni Berperang.

“Saya tahu arti mata itu.”

“Jelaskan.”

Dia mendengus, “saya tidak mau repot.”

“Saya juga.”

Dia bangkit. “Saya juga sudah tidak betah dengan kondisi kerja di sini, peraturan tidak jelas, manajer tidak pernah ada gunanya sama owner.”

“Kamu menganggap saya tidak berguna?”

“Semuanya. Terutama si perempuan jalang.”

“Panggil namanya dengan sopan.”

“Sabila,” dia mendekat dan menaruh tangannya di lengan kursi, wajahnya sangat dekat. Aku bisa membayangkan berapa banyak darah yang akan keluar jika aku membenturkan kepalaku ke hidungnya. “Silahkan makan saja dia dan kau akan merasakannya sendiri.”

“Saya tidak peduli, ini bukan masalah makan memakan.”

“Terserah apa kata kau, owner tua renta saja dimakannya.”

“Kau tidak bisa menuduh sembarangan, lagi pula itu di luar urusan pekerjaan.”

Dia berdiri tegak sekarang, tangannya mengelus gagang lemari disampingnya. “Ya, kalau mau tahu, Sabila sudah saya makan, brownies, dan dia sepertinya tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada di mulutnya dari tunangannya sehingga memakan bapak tercinta kita.”

Aku tidak menjawab, dia ingin merasa puas. Ritual orang yang merasa teraniaya atau yang merasa dirinya benar.

Dia melanjutkan, “dan tidak hanya untuk menjaga dirinya dari pekerjaan ini, tapi juga untuk uang.”

“Jadi maksudmu-”

“Ya, Niko. Itu maksudku. Jangan lupa transfer gaji terakhirku, dan selamat bersenang-senang.”

Dia pergi dengan percaya dirinya, aku membalikkan monitor ke arahku, membuka aplikasi cctv, melihat Feri menuju bar untuk pamit dengan para temannya.

Pak Lutfi datang, dia memanggil kasir, dan terlihat kasir menuju ke arah kantor. Aku bangkit tanpa menunggu dia sampai, berpapasan, si kasir kikuk, aku tersenyum. Pak Lutfi bermuka masam saat aku menyalaminya.

“Apa kabar, Pak?”

“Baik, coba saya minta daftar absensi.”

“Segera, Pak. Mau minum apa sekalian?”

“Apa yang enak?”

“Lemon tea grass.”

“Iya, boleh deh.”

Aku memberikan instruksi ke kasir untuk membuatkan pesanan kemudian mengambil absensi. Dia masih belum puas dengan Sabila.

“Ini, Pak Lutfi, absensinya.”

Dia melihat absensi sambil tangan yang satunya menyesap teh. Aku menunggu, get to the point. Tidak perlu dia berpura-pura. Kondisi kafe sudah mulai dipadati oleh pengunjung, seorang anak gadis menepuk lenganku.

“Hello, ada yang bisa saya bantu, Nona.”

“Aku mau pesan es krim.”

“Boleh. Kamu sudah bilang sama mamahmu?”

“Aku mau yang stawbelli.”

“Mamah kamu mana?”

Dia menunjuk ke arah meja di samping jendela. Seorang wanita berparas blasteran sedang melahap tulisan di buku yang digenggamnya. Dia tidak terlihat seperti arab, tapi dia menggunakan hijab. Aku menuntun si anak ke arahnya. Pak Lutfi masih terlihat sibuk dengan daftar absen.

Aku berdehem, “permisi.”

Dia menoleh, bibirnya yang berwarna pink merekah, orang Indonesia sulit untuk menjaga kontak mata dan dia tidak, sangat dalam seperti melihat ke arah jiwaku, aku menuntun anaknya —anak kita dan membayangkan dia sebagai istriku. Dia menutup bukunya menyilangkan tangan di meja, bahunya terangkat. Pandangannya berpindah pada anaknya, suaranya sangat merdu, “Kamu bawa siapa Audrey?”

“Aku mau es krim.”

“Kamu belum menghabiskan nasi gorengmu.”

Dia sangat perhatian. A mother, how lovely.

“Maaf,” katanya.

Tidak ada yang perlu dimaafkan. “Oh, tidak apa-apa, saya hanya ingin memastikan.”

Dia memberikan isyarat dengan matanya agar aku melihat ke arah sepiring nasi goreng yang mungkin baru di sentuh dua sendok. Aku membulatkan bibirku —oh. Aku berjongkok ke arah si gadis dan berkata, “bagaimana kalau kamu habiskan dulu nasi gorengnya, setelah itu saya bawakan es krim. Dua. untuk mamah kamu juga.”

Si anak menggembungkan pipinya dan kembali duduk.

Aku beralih ke ibunya, “Es krim? Gratis.”

Dia tertawa, “Terima kasih. Untuk putriku saja cukup.”

“Ok-”

Dia menyentuh lenganku, “tapi setelah nasi gorengnya habis.”

Aku melihat ke arah nasi goreng itu lagi, yang sepertinya aku tidak yakin si anak dapat menghabiskannya, dan aku mencibir.

“Setidaknya setengahnya,” katanya.

Pak Lutfi memanggilku. Aku menoleh, dan kembali ke si wanita, aku membungkuk berbisik padanya, “sepertinya saya juga perlu es krim, bagus untuk mood, bukan?”

Dia melihat ke arah gerakan kepalaku, mengangguk dan berbisik, “good luck!”

Aku tersenyum, dan beralih ke si tua bangka. Seandainya ini bukan hari sibuk.

“Kenapa ini si Sabila hadir kemarin?”

“Memang dia hadir, Pak.”

“Tidak bisa, sewaktu saya datang dia tidak ada di tempat.”

“Ya, dan saya sudah menyampaikan kalau dia tidak enak badan, bukan.”

Dia melempar kertas absensi ke meja dan menyilangkan tangannya, aku melirik ke arah si wanita, dia memperhatikanku, dan tersenyum sambil mengangkat bahunya.

Aku menggerakkan mulutku, help!. Dia menggeleng.

“Pokoknya saya mau dia alpa,” sungutnya.

Aku menarik nafasku bosan akan sikapnya yang otoriter, “Saya tidak bisa mengalpakannya, dia masuk, dan kalaupun mau melihat daftar dari sidik jari, lebih baik karena disana tertulis lebih lengkap bukti dia masuk dan pulang satu jam lebih awal. Bukannya bapak menelponnya semalam?”

Dan jangan berpura-pura pikun. Apa yang harus aku ucapkan berikutnya, kau mengajaknya ke hotel dasar tua bangka!

“Ya, dan saya tetap mau dia alpa.”

Aku berdiri di sampingnya, memandangnya. Dia sudah renta, penyakitan, sikapnya yang keras kepala, dan mata keranjang, selalu menang karena uang di bawah ranjangnya, terkadang aku merasakan ketidak adilan, kenapa harus dia yang menjadi kaya raya. Banyak orang bermoral lebih baik tapi malah jadi miskin.

“Sudah sana!” dia membentakku, “atau kamu yang tidak becus kerja.”

Dia orang kedua yang meragukanku. Aku mengambil absensi di meja, memesankan es krim untuk si wanita. Aku meminta Siti untuk ke kantor. Karena masih ada yang ingin aku bicarakan.

“Apa kabar, Siti?”

“Bapak sudah menanyakan itu tadi.”

“Memang salah kalau saya bertanya lagi?”

“Tidak,” dan dia memelankan suaranya, “kenapa Pak Lutfi?”

“Tidak ada kenapa. Anak kamu umur berapa?”

“Sepuluh tahun.”

“Berarti kamu menikah muda, ya.”

Dia mengangguk

“Sudah berapa lama kamu bercerai?”

Dia terlihat bimbang dengan kemana arah pertanyaanku. “Lima tahun?”

“Kenapa?” aku menempelkan kepalaku di meja, aku memikirkan ibuku, salah satu dosanya adalah ketika dia memperalat pria untuk uang.

“Belum jodoh mungkin.”

“Lalu kenapa menikah?”

Siti terlihat tidak nyaman, “saya masih ada orderan yang belum keluar semua.”

“Biar yang lain handle. Kenapa kamu menikah kalau belum jodoh?”

“Bagaimana menjelaskannya, ya, rumit, Pak. Bukan jalannya mungkin.”

Itu yang aku pikirkan. Jodoh di tangan Tuhan, Dia menyediakan jalan dan mempertemukan kita dengan siapapun itu orangnya, selebihnya kita yang menentukan. Dan ketika kita menemukan kegagalan Dia tertawa.

“Pak Niko kapan menikah?”

Aku mendongak, “belum terpikirkan.”

“Sudah sukses, mau menunggu apalagi.”

“Belum ada yang cocok.”

“Cocoknya yang seperti apa, nih?”

“Satu jalan, satu pandangan dan satu tujuan.”

“Justru sama yang seperti itu susah, saya juga dulu begitu, semuanya terasa sejalan, tapi justru malah aku merasa aneh.”

Aku menopang kepalaku, “bukannya itu yang kita cari kecocokan?”

“Ya, memang, tapi apa jadinya mendebat diri sendiri. Awalnya asik, tapi ya begitulah.”

Aku rasa sudah cukup untuk berbasa-basinya. “Ok, sekarang pertanyaan yang sebenarnya.”

“Apa?”

“Pak Lutfi setiap mengajak kamu ke hotel suka menawarkan uang?”

Dia menunduk memainkan kukunya yang dicat merah setara dengan lipstiknya, dan menjawab pelan, “pernah.”

“Berapa banyak?”

“Awalnya saya menolak tapi dia memaksa dan memasukannya ke kantong.” dia termenung merasa malu. “Tiga ratus ribu.”

Aku mengusap wajahku, “kamu teman dekat Sabila, kan?”

Anggukan pelan.

“Dan dia juga pernah diajak, kan?” dia mengangguk kembali, “lalu?”

“Sabila selalu meminta saya untuk menerimanya…”

“Cukup. Terima kasih, Siti."

Sebelum bangkit dia berujar, “jangan bilang Sabila, ya, Pak.”

Aku tidak menjawabnya.

Aku jarang membuka facebook, banyak berita yang menyesatkan di sana, lebih banyak hoax daripada kebenaran: like postingan ini atau turun berok. Apa hubungannya. Aku menoleransi diriku untuk hari ini, kemudian mengetik: Sabila Kartikasari. Fotonya muncul paling atas. Dia terlihat suka sekali pantai, foto bersama teman-temannya, dekat dengan anak kecil, mungkin ponakan atau adiknya, statusnya terkesan merengek ingin segera dinikahi. Memampang fotonya ketika acara pernikahan Leni, dia menuliskan: kapan menyusul, ya? Lalu ada juga tulisan: bosan selalu seperti ini dan mentag Irvan, dan yang sangat ironis: tidak bermimpi muluk, hanya ingin membangun keluarga kecil. Dan status-status lainnya tentang hubungan. Ada foto Feri yang merangkul Sabila; dan tertulis: cowok gokil!; Irvan memberikan jempol pada postingan itu. Aku mengklik nama Irvan, dia tinggal di Jakarta—jadi LDR, bertampang preman, badannya kurus, ada satu foto yang dia terlihat beler— aku tidak menilainya— dengan dia yang berani menyematkan cincin pada jari Sabila, ada foto yang Irvan yang sedang mencium pipi Sabila di ranjang, Feri menuliskan komentar di situ.

Ini bukan urusanku, Feri ada benarnya, dan mereka sangat rapih. aku tidak bisa mempercayai Sabila. Feri bilang dia sudah merasa puas, tapi aku menjadi merasa iba padanya, terutama Irvan, aku tidak tahu tentangnya, apa yang dilakukan Sabila tidak hanya mematahkan hati tapi membuatnya pecah berantakan.

Jika aku sedewasa sekarang, aku tidak akan membiarkan ibuku melakukannya padaku.

Aku membuka Ms. Word, mengetik sebuah surat lalu mencetaknya, lalu menyiapkan absensi, aku melihat sebentar datanya terutama data Sabila.

Aku menorehkan catatan: Alpa. Dia pantas dihukum.

Aku ke kantor finance, menyerahkan absensi dan surat-surat pendukung lainnya, kembali ke kantorku, aku melihat si wanita cantik tadi sedang menyuapi es krim ke anaknya, aku tersenyum dan menyayangkan

tidak hari ini sepertinya

mengambil surat yang sudah tercetak, lalu aku duduk dengan Pak Lutfi, menyerahkan surat, dia membacanya dan terperangah.

Dan aku menghubungi Sabila.

Diubah oleh mikamaesla 11-12-2020 16:43

mmuji1575 dan 4 lainnya memberi reputasi

5

Tutup