Quote:

Hari keempat di bulan suci ramadhan. Aku mulai menyusun rencana konyol, walau sebenarnya hati kecilku menolak, tapi otakku sudah merespon untuk melakukan hal bodoh itu. Apapun yang terjadi, aku siap menerima.

Selepas dzuhur, aku bersiap diri untuk bertolak ke SMA Pancasila, tempat sekolahku dulu. Awalnya agak ragu dengan rencana ini, tapi tekadku sudah bulat.

"Hei, mau kemana kau?" Pak Jaya berseru. Dia sedang duduk menghadap televisi, menikmati acara telenovela siang itu, macam anak muda saja.

"Aku mau ke sekolah dulu, Pak."

"Sekolah? Mau apa ke sana?" Pak Jaya menyelidik.

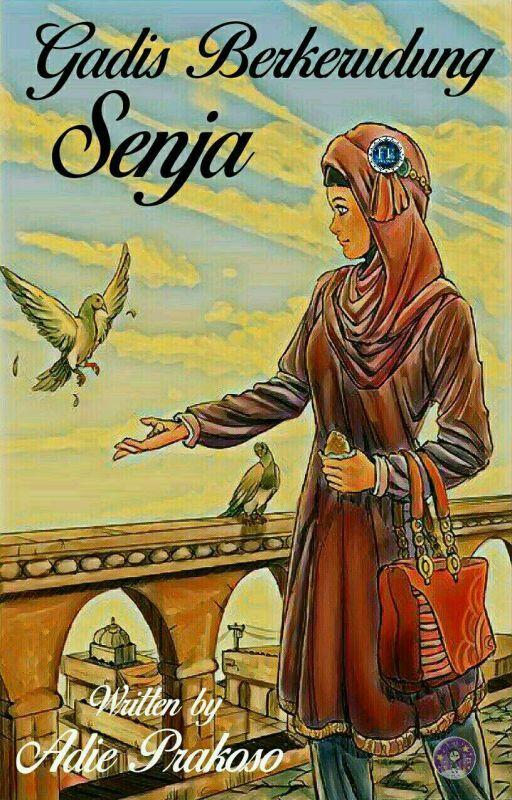

"Menemui gadis berkerudung yang pernah aku ceritakan pada Bapak." Aku menyeringai.

"Astaga! Kau sudah bertemu dengannya?"

"Alhamdulilah. Tuhan punya rencana indah, Pak. Aku pamit dulu, Pak. Sudah telat nih." Aku lekas membuka pintu, keluar dari rumah.

"Eh, tunggu dulu. Kau belum menceritakan pertemuanmu itu?" Pak Jaya sudah siap menjadi wartawan dadakan, siap menjejaliku dengan puluhan pertanyaan. Aku melambaikan tangan, lekas pergi. Kalau misalnya—aku terus diam di sana, bisa sampai sore berbincang dengannya.

Seperti biasanya, aku naik angkot, kali ini turun di depan SMA Pancasila. Siang itu tidak terlalu panas, sedikit mendung. Aku mulai melangkah mendekati pagar utama sekolah. Tapi hati kecilku kembali menolak, kali ini otakku ikut setuju. Duduk di depan kedai yang masih tutup di siang hari, menunggu jam pulang sekolah. Satu jam lagi.

Satu jam bukan waktu yang cepat untuk menunggu. Menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Tapi dari kata menunggu, kita belajar arti bersabar. Sabar itu tiada batasan, tidak ada kata, 'sabar itu ada batasnya', aku tidak pernah setuju dengan kalimat itu. Kalau sabar, ya sampai kapanpun harus sabar. Entah itu sampai kau menjadi tua, menjadi kakek atau nenek yang terbaring lemah.

Kring..kring.. (bunyi khas bel pulang khas SMA Pancasila)

Ratusan anak sekolah berseragam putih abu-abu mulai hilir mudik. Ada yang naik motor, ada yang menggunakan sepeda, ada pula yang jalan kaki. Aku masih setia duduk di kedai langgananku dulu bersama geng arjuna ketika masih sekolah, beberapa minggu silam.

Lima belas menit, kerumunan anak-anak sekolah sudah terlihat sepi. Hanya beberapa saja yang sedang menunggu angkutan umum datang, atau sekedar menunggu jemputan. Dari dalam, Doni dan rombongan gengnya datang, bercanda tawa. Di balik itu, tidak ku temukan sosok Roni, apa mungkin dia di keluarkan juga dari sekolah?

Aku berusaha memalingkan wajah, agar Doni dan teman-temannya tidak melihatku. Sialnya, Doni sepertinya curiga, dia tahu betul gestur tubuhku. Aku mendengar mereka sedang berbisik-bisik.

"Hei, kau yang disana!" seru Doni. "Hei, kenapa kau diam saja!"

Doni kemudian mendekat, berdiri di depanku. Lantas menatapku, tertawa lebar. "Lihatlah ini! Si anak kriminal datang." Doni berseru ke rombongan geng-nya.

Mereka segera merapat. Ikut tertawa, ada pula yang mengancamku. "Lo masih punya nyali toh! Hah! Berani sekali lo datang ke sekolah elit ini. Percuma, gak bakalan diterima." Mereka kembali tertawa. Tawa jahat mengejek.

Doni kembali berkomentar, "Hei, Hanafi. Gue peringatkan ke lo ya! Vina, Lisa, Putri gak bakal mau balikan lagi sama lo, lihat muka lo saja udah mau muntah." Teman-temannya terkekeh. Aku mendengus kesal. Sabar Hanafi, sabar. Kau masih puasa, tidak boleh emosi, biarkan mereka menertawakanmu, yang terpenting kau sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Entah, siapa yang membisikkan kata-kata itu kepadaku.

Tak selang lama, Rahma datang menemui Doni. Mereka masih setia menjalin kasih, seperti apa yang ku lihat kemarin sore di rumah makan padang.

"Sayang, pulang yuk." Rahma menggoda. Doni mengangguk, lantas berkata, "Tunggu dulu Yang, lihat, siapa orang ini." Doni menunjuk ke arahku.

"Hanafi! Ngapain lo disini?" seru Rahma. "Jangan bilang kalau mau menemuinya." Rahma menurunkan volume suaranya.

"Ya, kenapa?" Aku balik bertanya.

"Kalian bicara apa sih?" Doni menatapku dan Rahma bergantian. Penasaran.

"Yuk pulang, gak penting." Rahma menarik tangan Doni. Mereka berdua sudah pergi, begitu pula rombongan geng arjuna. Beberapa dari mereka mengacungkan ancaman kepadaku.

Dari kejauhan ku lihat Doni dan Rahma kembali berbincang-bincang. Serius sekali. Sepertinya Doni ingin tahu sesuatu tentang kedatanganku ke sekolah ini.

Sampai jam 14.00, gadis itu masih belum terlihat keluar dari dalam sekolah. Aku bersabar menunggu. Bahkan sampai satpam menutup gerbang. Aku panik, pikiranku berubah kacau, lekas ku berlari ke arah satpam, menghentikannya. "Tunggu, Pak."

"Eh, Hanafi. Baru kelihatan saja kau. Bagaimana sekarang? Sekolah dimana?" Pak Satpam terlihat respect.

Tapi aku tak menjawab pertanyaannya, "Pak, apa sudah tidak ada orang lagi didalam sekolah?"

"Sudah pada pulang semua. Kepala sekolah, juga sudah pulang."

Aku melipat dahi. "Apa?"

"Memangnya, mau cari siapa kau, hah?"

"Gadis Pak. Gadis berkerudung yang mengisi acara pesantren kilat." Aku berkata mantap.

"Gadis berkerudung pengisi acara pesantren kilat?" Pak Satpam menatap langit, berpikir sejenak, "Oh, hari ini dia tidak datang ke sini."

"Apa Bapak kenal?"

"Ah, kau ini, kau cari dia untuk keperluan apa? Biar nanti kalau ketemu, ku sampaikan."

"Tidak ada kepentingan sih, aku cuma mau...."

"Kenalan?" Pak Satpam memotong, terkekeh. Aku dibuat malu di hadapannya.

"Hanafi. Hanafi. Kau ini jangan bermimpi di siang bolong deh."

"Loh, kenapa?"

"Bapak akui, dulu kau memang punya banyak cewek, tapi yang satu ini jelas beda. Dia itu anak orang kaya, konglomerat. Lagipula, dia juga gadis yang sholehah. Aku tak mau kau merusaknya."

Aku mendengus kesal. Siapa pula yang akan merusaknya, Bapak kira aku ini hama perusak, atau mungkin parasit. Enak saja kalau ngomong. Aku bergegas pergi, meninggalkan sekolah. Melambaikan tangan, naik angkot, kembali ke rumah Pak Jaya.

Sampai di rumah Pak Jaya, aku langsung melempar tas kecil ke kamar. Pak Jaya terlihat masih tidur di atas kursi sofa, padahal satu jam lagi, waktu buka. Aku melangkah ke kamar mandi, menyegarkan badan, selepas itu mempersiapkan makanan dan minuman. Gantianlah, tadi pagi Pak Jaya sudah memberikan surprise, sekarang giliranku.

Tung..tung..tung.. (suara kentongan masjid).

"Pak, bangun Pak." Aku menggoyang-goyangkan tubuh Pak Jaya yang masih tertidur.

Pak Jaya meregangkan badan, lekas duduk, mengucek mata, berkali-kali mengkerdipkan mata. "Apa sudah shubuh?"

"Shubuh?" Aku terkekeh, "Ini maghrib Pak. Bapak gak buka?"

"Ya ampun, Bapak kira pagi, ternyata sore." Pak Jaya meluncur ke kamar mandi. Aku menyiapkan teh ke dalam gelas, dan beberapa lauk-pauk yang di beli di warung belakang masjid.

"Wah, sejak kapan kau pintar masak oseng-oseng?" Pak Jaya menarik kursi, duduk takzim.

"Sejak tadi, Pak." Aku menyeringai tipis.

"Rasa-rasanya, bukan masakan kau nih."

"Ah, Bapak sok tahu."

Kami menikmati buka puasa dengan nikmat. Nasi putih, oseng-oseng udang, sambal, telur dadar, teh hangat dan menu cuci mulut, pisang. Nikmatnya berbuka hari ini, andai saja aku bisa menikmati buka puasa bersama Pak Jaya dan keluargaku di rumah.

***

Hari kelima. Hari ini tidak terlalu memberi semangat, karena langit di pagi ini sudah hitam pekat. Hanya ada sedikit cahaya yang menerobos masuk ke daratan bumi. Setelah selesai sholat shubuh, aku memutuskan tidur lagi, eh, pas bangun sudah jam 09.00. Selepas itu, habis dzuhur tidur lagi, bagun jam 16.00 sore.

"Kau tidur lagi ya?" Sapa Pak Jaya, yang masih santai duduk melihat televisi.

"Ah, beginilah hidup seorang pengganguran yang tak punya masa depan," jawabku lesu, lantas pergi ke kamar mandi.

Selesai mandi, Pak Jaya memanggilku untuk ikut nonton acara telenovela favoritnya di ruang tengah. Dasar tua-tua keladi, jiwanya masih kayak anak muda saja, sukanya nonton acara lebay, macam telenovela, sinetron yang bertele-tele. Ah, soal bertele-tele, semoga kisahku tak seperti itu, aku harap dapat segera mengenal namanya, bercakap, dan lebih dekat.

"Eh, bagaimana ceritanya?"

"Cerita apalagi, Pak?"

"Ah, tadi malam aku lupa tidak menanyakan soal gadis berkerudung itu. Katanya kau sudah bertemu dengannya?" Pak Jaya duduk tegap, menatapku, menduakan telenovela.

"Baik-baik, akan kuceritakan. Selepas buka puasa." Aku mendengus kesal. Tapi aku putuskan untuk menceritakan kisah itu setelah berbuka puasa.

***

Matahari sudah tumbang di kaki bumi bagian barat. Adzan maghrib berkumandang. Berbuka puasa. Sungguh nikmat tiada tara.

"Bagaimana ceritanya? Bapak penasaran nih." Pak Jaya terlihat kepo.

"Kepo!" jawabku singkat.

"Kepo? Apaan itu kepo? Ah, orang setua yang hidup sebatang kara ini tidak tahu-menahu soal bahasa gaul itu." Pak Jaya mengusap dahi.

Aku duduk di sebelahnya, mengambil napas panjang, mulai bercerita dari awal pertemuan sampai pada rencana konyolku ke tempat sekolah. Pak Jaya menatapku takzim, sesekali tertawa, sesekali tersenyum, menepuk jidat.

"Haha..! Kau terlalu lebay, kata anak muda jaman sekarang, Hanafi." Pak Jaya menatapku aneh.

"Lalu, aku harus bagaimana?"

"Kalau dilihat dari alamat rumahnya, aku tahu siapa gadis itu."

"Bapak tahu? Siapa namanya? Aku memasang ekspresi memohon.

"Kau cari tahu sendiri lah, kau lelaki sejati kan?" Pak Jaya berkata serius, walau kadang tetap tak membuatku merasa serius.

"Lelaki sejati-lah!" jawabku tegas.

"Lelaki sejati adalah lelaki yang berani menyatakan perasaan, bukan hanya menganggumi di belakang, lantas membuat cerita, seolah-olah dia adalah kekasihnya."

"Ye lah, aku tahu."

"Satu hal lagi." Pak Jaya menghela napas, "Berani jatuh cinta, berani ber-tanggung jawab. Berani ber-tanggung jawab, berani mencintai. Cinta adalah tanggung jawab. Jangan hanya cinta saja, lantas setelah perasaan cinta itu sudah mati, kau buang begitu saja, bagai sampah. Perasaan perempuan bukanlah sampah, perasaan perempuan bagai mutiara yang perlu dijaga. Sulit mendapatkannya, dan setelah kau dapatkan, rawatlah dan jagalah agar lebih indah. Karena perasaan mutiara tidak akan pernah mati."

Aku menatap Pak Jaya takjub. Sejak kapan beliau dapat berbicara macam motivator di acara per-televisian tanah air. Ah, mungkin beliau sering nonton acara itu dan mencatat kata-kata cantik itu ke dalam buku, lalu menghafalkan dan mempraktikannya di depanku.

"Eh, kau kira kata-kataku barusan menghafal? Mencuri dari acara televisi?" Pak Jaya mendelik, menimpukku dengan sajadah yang ada di meja.

"Satu hal lagi, Hanafi." Pak Jaya meneguk teh, menyalakan rokok yang sudah di genggamnya, mendesah nikmat. "Kau tahu tidak, ada berapa jiwa penduduk di bumi ini?"

Aku tidak peduli dengan pertayaan klasik guru sosiologi waktu baru menginjak kelas satu SMA dulu. Aku tidak menjawab.

"Ada tujuh milyar penduduk di muka bumi ini. Itupun belum terhitung hewan dan makhluk hidup lainnya."

"Lantas apa yang mau Bapak bahas sekarang?" Aku masih belum paham, arah pembicaraan Pak Jaya. "Jangan bilang, soal pelajaran sosiologi?"

Pak Jaya tertawa, kembali melanjutkan pembahasannya, "Di antara tujuh miliar penduduk bumi, ada berapa para remaja di antara angka itu?"

"Mana kutahu?" Aku mendengus sebal, siapa pula yang mau menghitung, bahkan pakar matematika pun tak mungkin mampu.

"Kita anggap saja, dua milliar remaja atau pemuda. Sisanya orang tua macam aku, anak-anak." Pak Jaya menghisap rokok lagi, terlihat begitu sedap menikmatinya. "Lantas, coba kau bayangkan, setiap hari ada berapa orang yang jatuh cinta dan patah hati, Hanafi?" Pak Jaya menghitung dengan jari-jemarinya.

"Tidak tahulah!"

"Menurut orang tua yang hidup sebatang kara ini, maka setidaknya setiap detik ada dua orang yang jatuh cinta, dan dua orang pula yang patah hati. Dengan demikian, satu jam berarti ada tujuh ribu dua ratus, satu hari berarti seratus tujuh ribu pasangan yang jatuh

cinta dan patah hati. Kalau kau tidak percaya, hitung saja sendiri." Aku mulai tertarik dengan pembahasan Pak Jaya, tapi tidak tertarik untuk menghitung.

"Luar biasa bukan. Karena jatuh-cinta atau patah-hati. Kau bisa mengalaminya berkali-kali, tidak macam mati atau lahir yang cuma sekali seumur hidup,

jangan-jangan angkanya lebih banyak lagi. Kau bayangkan, Ramai sudah bumi ini dengan kalimat ‘aku cinta kau’, atau 'aku sayang kau’, atau sebaliknya 'cukup sampai di sini. Kita putus, kita selesai.’ Seperempat juta manusia setiap hari, Hanafi. Bayangkan."

"Jatuh cinta dan patah hati ya?" Aku membayangkan, menatap keluar jendela. Pak Jaya menghabiskan hisapan terakhirnya.