- Beranda

- Berita dan Politik

Radikalisme Tidak Bersumber dari Masjid dan Pesantren (Seri Filsafat)

...

TS

BenitoooRaditya

Radikalisme Tidak Bersumber dari Masjid dan Pesantren (Seri Filsafat)

(Sumber: Radikalisme Tidak Bersumber dari Masjid dan Pesantren (Seri Filsafat) Halaman 1 - Kompasiana.com)

Kampanye anti terorisme yang digalakkan oleh lembaga setara kementerian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masif dilakukan menjelang akhir tahun 2021 kemarin. Sesuai nomenklatur institusi tersebut, yakni "penanggulangan", BNPT bertugas mencegah aksi-aksi terorisme yang kerap mencari momentum aksi teror berdasarkan tujuan daripada organisasi terlarang tersebut. Performa aktif dalam mengukur, merumuskan, dan mengordinasikan kebijakan dari BNPT tersebut patut diapresiasi, namun sekiranya terdapat misleading terhadap rumusan "slogan radikalisme"maupun "redaksional radikalisme" pada undang-undang badan hukum tersebut.

Sebelum membaca persis Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam ingatan kita memang era SBY-lah yang mempopulerkan penyematan radikalisme terhadap rentetan aksi terorisme global pasca peristiwa 11 September 2001 dan Bom Bali 2002. Meskipun pada saat itu saya belumlah mengenal filsafat lebih jauh, namun saya sudah menolak definisi tersebut berdasarkan perbendaharaan kata "radikal" yang kerap saya baca atau dapatkan melalui artikel-artikel Bung Karno.

Mengapa Soekarno tidak alergi dengan "radikalisme" adalah jawaban dari perjalanan sejarah ide (filsafat) manusia yang berkembang di era (pasca) modern akhir abad 20. Soekarno adalah salah satu manusia Indonesia yang konsisten terhadap perjuangan ide. Bukan hanya mewariskan tongkat estafetnya, namun kita masih bisa meraba-merekonstruksi gagasan-gagasan progressifnya melalui narasi "penciptaan Indonesia" sebagai negara modern, Panca Sila, dan spirit anti-kolonialisme-imperialisme-kapitalisme dalam garis besar makna politis kebangsaan Indonesia (makanya tak heran jika Indonesia dikenang sebagai garda terdepan negara dunia ketiga di Asia-Afrika).

Itu sebabnya kita akan menggali terminologi radikalisme melalui kajian sejarah filsafat supaya kita pun berkhimat atas sejarah perjuangan manusia--juga pahlawan kemerdekaan--yang berkonfrontasi terhadap Exploitation de l'homme par l'homme.

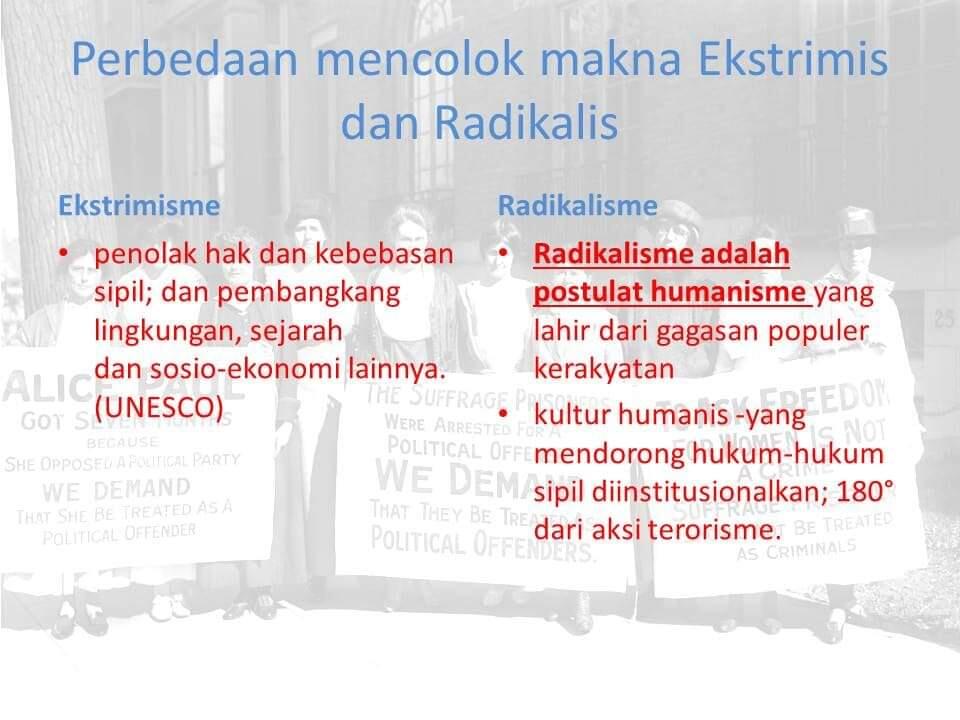

Etimologi

Di internet bisa kita dapatkan asal-usul kata radikal--dalam ilmu sosial--dari bahasa latin yang berarti akar, yang pada akhirnya saat ini kerap kita maknai sebagai sebatas "gerakan akar rumput". Distorsi makna radikalisme terjadi persis ketika era SBY menyematkan radikalisme terhadap aksi terorisme. Distorsi ini toh juga berlaku di secara universal, misalnya saja dunia penulisan ilmiah menggambarkan peristiwa era milenium tersebut dalam frasa "Radical Islam". Dalam konsep makna frasa tersebut, impresi yang bisa kita rasakan tersirat dari kata radikal tersebut ialah sebuah postulat perubahan mendasar norma sekaligus struktural sosial.

Impresi tersebut (bisa jadi) benar dan tidak salah sebagai ide yang mengisi khayalan akan narasi besar dinamika sosio-politik dunia. Akan tetapi, manusia era millenium menjadi teralienasi dari sejarah dunianya berhabitat itu sendiri. Fakta menariknya, Wikipedia sebagai ensiklopedi yang umum saat ini pun tidak pernah mengisi halaman yang membahas "Radical Islam", sebab halaman itu langsung diarahkan ke judul "extremism". Sekadar pengetahuan tambahan, bahwasanya penggiat wikipedia memang bukan kalangan sembarang orang. Meskipun siapa saja bisa mengakses dan berkontribusi, namun masih terdapat fungsional editor dalam manajerial jejaringnya. Artinya, kalangan akademisi pun masih menyangsikan penyematan tersebut berdasarkan disiplin kajian ilmu filsafat.

Kembali menyoal alienasi terhadap sejarah dunia, radikalisme secara politik adalah narasi yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan ilmu filsafat. Dalam ruang kelas filsafat, kita mengenal pembabakan ide-ide yang berkembang dalam sejarah umat manusia, diantaranya era pertengahan, renaissance, enlightenment, modernisme, dst; dan tidak dapat dipungkiri bahwa radikalisme mengisi wacana sepak terjang perubahan-perubahan sosial yang terjadi sepanjang abad tersebut berlangsung.

Radikalisme adalah postulat humanisme yang lahir dari gagasan populer kerakyatan (filsafat barat). Dalam pandangan humanis tersebut, dunia tidaklah melulu sesuai dengan narasi universalitasnya, dan setiap jiwa dan kepala berhak merayakan eksistensinya secara partikularitas.

Gambaran awal euforia ini pastinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah pemisahan gereja terhadap negara di dunia barat. Humanisme adalah basis gerakan intelektual utama Renaissance (rebirth, kelahiran kembali). Di bawah pengaruh dan inspirasi klasik, humanis mengembangkan retorika baru dan pembelajaran baru. Beberapa akademisi juga berpendapat bahwa humanisme mengartikulasikan perspektif moral dan sipil baru dan nilai-nilai yang menawarkan bimbingan dalam hidup--tentunya sampai ke masa dinamika jaman modern (baca industrial) di kemudian hari. Berangkat dari situ, kita mendapat makna lain dari radikal yakni perubahan norma dan format struktural kekuasaan.

Dari perspektif lainnya, radikalisme yang terjadi di dunia barat adalah kelanjutan pemikiran era enlightenment (age of reason); era dimana masyarakat Prancis memiliki alasan menggalang persatuan senasib untuk menetapkan dan melindungi hak-hak individu, yakni standar hidup para pekerja pasca revolusi industri (kalau terkait ini sebaiknya baca lebih lanjut bagaimana revolusi industri tidak sesuai klaimnya dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat, dalam Szreter & Mooney (February 1998)).

Problem etimologisnya kemudian ialah sejarah ide tidak mencatat gerakan radikalisme ini terjadi di dunia Arab (atau Islam dalam geopolitik). Bingung dan gagap adalah wajah yang bisa dimaklumi tersirat pada manusia millenial. Denny Siregar cs misalnya, mungkin sudah berbesar kepala sebagai mitra yang mendukung program "deradikalisasi" pemerintah, tapi toh pikiran itu tidak mendasar dan berakar dari pengalaman ruang akademis. Sekali lagi! Dimana tersembunyinya bab yang hilang dari sejarah radikalisasi peradaban islam? kita tidak akan pernah menemukannya.

Oleh sebab itu sekiranya benar--dan lagi-lagi tidak salah--atas apa yang disebut oleh presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bahwasanya "Radikalisme tidak bersumber dari Masjid dan pesantren"; dan ini semestinya disambut secara positif oleh kalangan pemikir dan akademisi.

Radikalisme Soekarno

Bangsa Indonesia tidak hanya mengenal Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, melainkan juga pemikir dan pelaku retorika kemerdekaan Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul, "Non--cooperation Tidak Bisa Mendatangkan Massa-Aksi dan Machtsvorming?", kata radikal dituliskan sebanyak tiga puluh satu kali. Soekarno dengan DBR-nya yang membuat para pengagumnya menerima kesan "radikal" bukanlah suatu kenistaan--begitupun hasil kemerdekaan Indonesia bukan pula sebuah kenistaan.

Lagipula dengan gagasan radikalnya, lantas tidak menjadikan seorang Bung Karno sebagai bramacorah seperti pelaku teror Ba'asyir, bahkan terlibat dalam aksi demonstrasi pun tidak pernah ia lakonkan. Mahfud MD yang seorang Menko Polhukam akhirnya menyatakan bahwa radikalisme Soekarno adalah radikalisme positif; dikarenakan sudah terlanjur lama radikalisme diamini sebagai upaya mengubah status quo negara.

Jasa besar founding fathers memang menggubah status quo kekuasaan nekolim menjadi kekuasaan dan kedaulatan rakyat Indonesia dengan wujud barunya Negara Republik Indonesia. Konsistensi (disiplin) filsafat itu masih berlanjut setelah aksi politik machtsvorming massa marhaen di atas prinsip humanisme, yang menjadi akar inspirasi gerakan kemerdekaan kita, ya apalagi kalau bukan KEDAULATAN RAKYAT (dengan berdasar kepada...). Konsistensi itu masih bisa kita telusuri jejaknya melalui pembacaan sejarah Republik ini, yang oleh Sekjen Presidium IKA GMNI dirumuskan sebagai Lima Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Proklamasi NKRI, Sumpah Pemuda, dan Kebangkitan Nasional.

Melalui tulisan singkat ini, saya merangsang dan mengajak siapa saja, terutama BNPT dan Kementerian Pendidikan agar sejernih mungkin mengartikulasi kebijakan negara sebagaimana estafet dalam mewujudkan konstitusi bernegara kita. Mbok kalau membuat kebijakan sepatutnya berakar dari realitas sosial yang hidup dan berkembang, ojok ngawur dan ngapusi. Apakah kita mesti bangga sebagai generasi penerus bangsa yang gagap?

Diubah oleh BenitoooRaditya 10-02-2022 10:34

essholl dan 6 lainnya memberi reputasi

3

3K

80

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

671.3KThread•41.1KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru