- Beranda

- Berita dan Politik

G30S: Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65

...

TS

sangdewikanti

G30S: Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65

G30S: Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65 - Pengalaman, kenangan dan optimisme generasi muda

Famega Syavira dan Ayomi Amindoni

BBC News Indonesia

1 Oktober 2021

SUMBER GAMBAR,BETTMANN/GETTY IMAGES

Keterangan gambar,

Insiden di Universitas Res Publika, Jakarta, Oktober 1965.

Peristiwa 30 September 1965 berdampak panjang bagi warga Tionghoa di Indonesia, baik bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun keturunan mereka.

"Saya sempat benci dengan papa saya sendiri. Karena saya pikir PKI jahat. Papa saya dipenjara, berarti papa saya itu jahat, pantas dipenjara. Saya percaya semua itu karena stigma," kata Soe Tjen Marching, peneliti dan pengajar di University of London.

Tak hanya pengalamannya sendiri, ketika melakukan riset untuk penelitiannya mengenai peristiwa 1965, Dr Soe Tjen Marching menemukan banyak korban dan keluarga korban yang masih trauma.

"Selama ini yang disebut korban hanya tapol, padahal anak dan cucunya pun masih trauma. Seringkali mereka masih stres, masih ingat apa yang terjadi, masih berdampak," kata Soe Tjen.

Dia menjelaskan bahwa stigma terhadap korban 1965 masih sangat kuat sehingga banyak orang yang masih enggan atau takut bicara. (Apa yang terjadi di 65? Baca kronologi berikut.)

"Etnis Tionghoa pun tertutupnya bukan main. Pada saya sendiri mereka tertutup, padahal bisa dibilang saya etnis Tionghoa juga, tapi mereka nggak mau cerita," kata penulis buku The End of Silence, Accounts of the 1965 genocide in Indonesia ini.

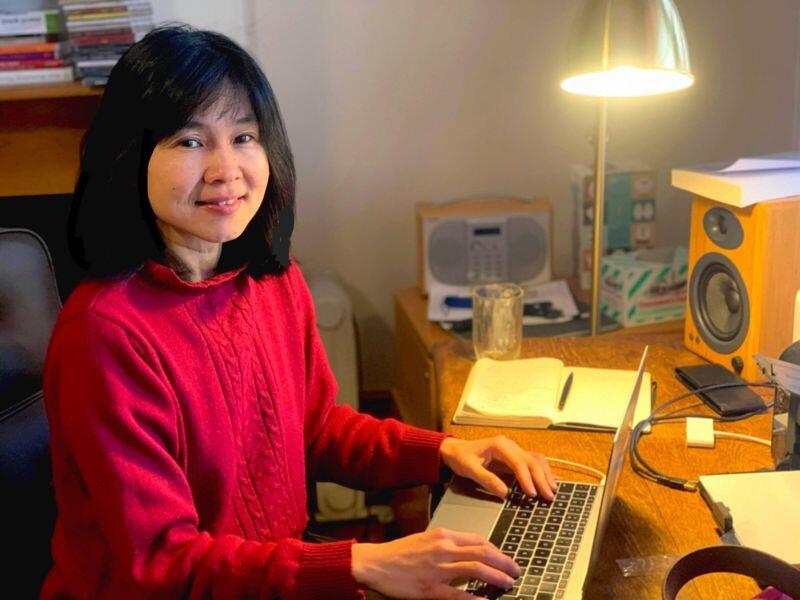

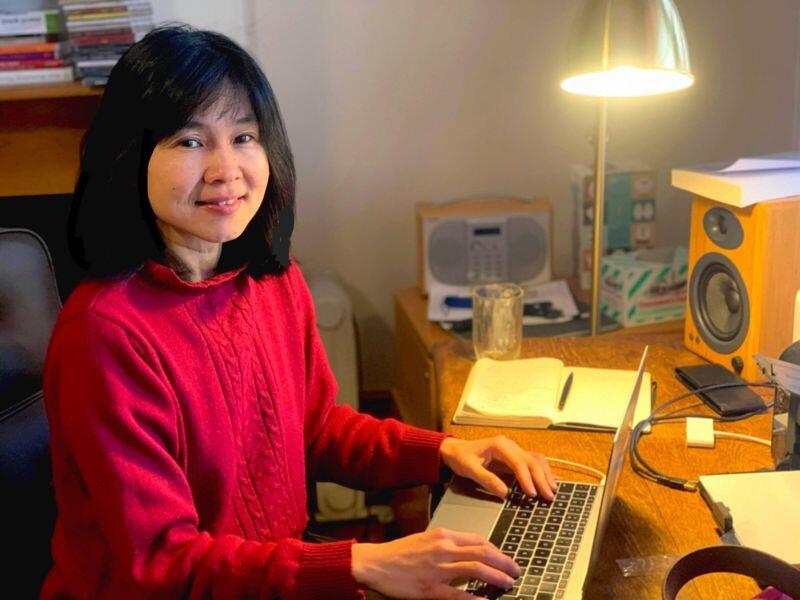

SUMBER GAMBAR,SOE TJEN MARCHING

Keterangan gambar,

Soe Tjen Marching, penulis buku Dari Dalam Kubur.

Beberapa orang bersedia bercerita, tapi tidak ingin cerita itu diterbitkan. Atau, boleh diterbitkan tapi dengan beberapa bagian yang tetap menjadi rahasia, kata Soe Tjen.

"Kalau orang-orang bilang pemerkosaan massal itu kan pasti ingetnya Mei 98, padahal tahun 65 sudah ada, tapi jarang diceritakan, jarang diangkat dalam novel fiksi.

"Padahal ini penting, karena itu saya ceritakan bahwa ada pemerkosaan di sana-sini di novel saya. Ini dirudapaksa, itu dirudapaksa, pemerkosaan massal itu ada pada tahun 65," kata dia.

Agar tetap dapat menuliskan cerita-cerita itu, Soe Tjen memutuskan untuk menuliskannya sebagai buku fiksi, dengan karakter fiksi namun berdasarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa orang. Buku itu diterbitkan dengan judul "Dari Dalam Kubur".

Soe Tjen sendiri berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang sudah bercampur baur dengan Jawa.

Ayah Soe Tjen ditahan karena menjadi pengurus Partai Komunis Indonesia di Surabaya.

"Papa saya tapol, disiksa habis-habisan juga," kata dia. "Papa saya dibebaskan begitu saja setelah 3 tahun, tapi ya sempat disiksa sampai hancur. Penyiksaannya dari 65, yang sadis-sadisnya sampai 67-68."

Ketika kecil, Soe Tjen tidak mengetahui secara lengkap kisah ayahnya sebagai tapol karena dia lahir saat ayahnya sudah keluar dari penjara. Karena kuatnya stigma kepada tapol, Soe Tjen sempat percaya bahwa ayahnya 'jahat'.

"Padahal, kalau dipikir-pikir, papa saya ini nyolong enggak, bunuh orang enggak, cuma ikut organisasi lalu dipenjara, disiksa melebihi pembunuh," kata Soe Tjen.

SUMBER GAMBAR,SOE TJEN MARCHING

Untuk menghindari stigma dan trauma, ayah Soe Tjen kemudian mengganti identitasnya. Latar belakang keluarga ini salah satu yang membuatnya tertarik untuk meneliti mengenai kejadian 1965.

Soe Tjen menyebut, etnis Tionghoa menjadi korban propaganda militer karena pada saat itu mereka diasosiasikan sebagai komunis di balik Peristiwa 65.

"Setelah itu, di masa Orde Baru ada peraturan-peraturan yang melarang mereka menggunakan bahasa Mandarin, melarang mereka menggunakan nama China mereka," kata dia.

Dalam buku Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, Frans Winarta menghitung setidaknya ada 64 aturan Orde Baru yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dari aspek sosial budaya seperti melarang sekolah China, hingga penerapan SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) pada warga keturunan Tionghoa.

"Ketika Orde Baru lengser, Presiden Gus Dur mencabut aturan-aturan ini. Tapi yang tertinggal adalah banyak generasi muda beretnis Tionghoa tercerabut dari identitasnya," kata Soe Tjen.

Dihardik ketika menyebut kata Tionghoa

Oei Hiem Hwie, 85 tahun, adalah wartawan keturunan Tionghoa yang dijadikan tahanan politik pada 1965.

Keterlibatannya di Baperki juga menjadi salah satu penyebab penangkapannya. Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi massa yang bertujuan menentang diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.

SUMBER GAMBAR,BBC INDONESIA

Keterangan gambar,

Oei Hiem Hwie ketika ditemui di perpustakaannya di Surabaya, September 2021.

Tujuan itulah yang membuat Hwie tertarik bergabung, hingga menjadi sekretaris Baperki Malang.

"Di kepala dan hati saya tertanam perjuangan melawan diskriminasi, bagaimana berintegrasi dengan rakyat Indonesia dan berjuang bersama-sama mewujudkan tatanan sosialisme," kata Hwie dalam memoarnya yang berjudul "Dari Pulau Buru sampai Medayu Agung".

Organisasi ini awalnya bernama Baperwatt, atau Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa. Namun nama ini dinilai membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa saja. Maka, Baperwatt diubah menjadi Baperki, dan anggotanya bukan hanya warga Tionghoa.

"Baperki dianggap underbouw PKI, padahal bukan, lain. Akibatnya banyak orang Baperki ditangkap dan banyak yang ditahan di Buru," kata Oei Hiem Hwie kepada BBC saat ditemui di perpustakaannya di Surabaya.

Saskie Wieringa, seorang profesor di Universitas Amsterdam, menjelaskan bahwa Baperki adalah kelompok kiri, namun tidak ada afiliasi formal dengan PKI.

"Baperki memang kelompok kiri, tapi lebih dekat dengan Soekarno, betul-betul pendukung Soekarno," kata Saskia.

Akibat Peristiwa 1965, Baperki ditutup, para pendiri dan anggotanya banyak yang dikirim ke penjara atau mengalami penghilangan paksa. Universitas Res Publika yang diinisiasi oleh Baperki pun turut menjadi korban penyerangan hingga akhirnya dibekukan. (Liat foto di bagian paling atas).

Hwie pun dipenjara selama 13 tahun tanpa pengadilan, hingga dibuang ke Pulau Buru.

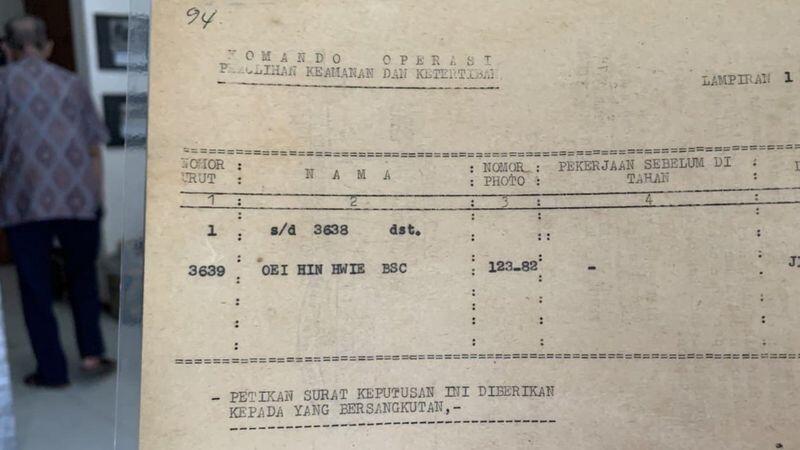

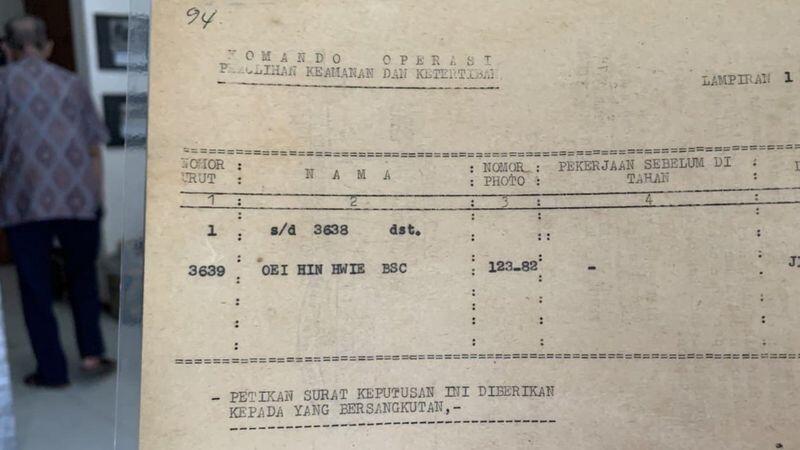

SUMBER GAMBAR,DAVIES SURYA

Sebagai keturunan Tionghoa pada masa itu, menjadi warga negara Indonesia bukan hal yang otomatis terjadi.

Karena ayahnya adalah warga negara China, meskipun lahir dan besar di Indonesia, Hwie mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hingga muncul aturan baru pada tahun 50-an, bahwa warga keturunan Tionghoa harus memilih untuk menjadi WNI atau warga negara Tiongkok.

Hwie memutuskan menjadi warga negara Indonesia karena pilihannya sendiri.

Awalnya, Hwie sempat ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan tanah leluhurnya. Namun setelah pertimbangan yang masak, dia resmi memilih menjadi WNI.

Namun negara yang dia pilih itu justru membawanya ke penjara.

SUMBER GAMBAR,BBC NEWS INDONESIA

Keterangan gambar,

Surat pembebasan Hwie dari Pulau Buru.

Dalam memoarnya, Hwie menceritakan bahwa selama ditahan, dia sering mendapat perlakuan rasis. "Para interogator tak segan menghardik dan berlaku keras bila ada tapol menyebut "Tionghoa" dan bukan "Cina"," katanya.

Hwie pun diminta mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia, namun dia menolak. Ketika dipaksa, akhirnya dia mengatakan pada interogatornya, "Terserah Bapak, kalau mau ganti, ganti saja".

Petugas yang menginterogasinya bertanya, ganti nama apa? Hwie menjawab, 'Mergo Dipekso". Artinya, karena dipaksa.

Beberapa waktu setelah percakapan tersebut, Hwie pun dikirim untuk menjadi tahanan di Pulau Buru.

"Setelah 65, diskriminasi [pada warga keturunan Tionghoa] semakin buruk lagi," kata Hwie.

Dihubungi secara terpisah, Profesor Saskia Wieringa dari Universitas Amsterdam, sependapat dengan pernyataan Hwie.

Saskia menjelaskan bahwa sejak masa kolonial sudah ada penindasan terhadap etnis China. Setelah 65, diskriminasi tersebut semakin kuat. "Memang sesudah 65, etnis menjadi lebih penting," kata Saskia.

Dampak luas dan jangka panjang

Tragedi 1965 tak hanya berdampak pada mereka yang mengalaminya secara langsung, tapi juga kepada komunitas Tionghoa secara luas.

"Dampak untuk warga Tionghoa lebih ke penderitaan politik dan dan kultural pasca 65," kata Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Evi menjelaskan bahwa warga keturunan Tionghoa sejatinya bukan sasaran utama pada 1965.

"Tionghoa memang terdampak akibat kejadian 1965, bukan sasaran utama seperti halnya Mei 1998, itu berbeda," kata Evi yang mendapatkan gelar doktornya dari University of Washington, AS.

Dia mengutip tulisan sejarawan Robert Cribb dan Charles Coppel yang memperkirakan ada sekitar dua ribu warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban pembantaian massal pada 1965.

Jumlah ini tidak terlalu masif dibandingkan dengan mereka yang memang teridentifikasi atau dituduh 'komunis'. Beberapa sejarawan memperkirakan bahwa pembunuhan massal pada 1965 telah menewaskan setidaknya setengah juta orang.

"Untuk warga Tionghoa pada periode geger 65-67 atau lebih itu, ada kerusuhan, perampasan tanah, rumah, toko, penjarahan, terjadi di beberapa tempat, di Bali, sepanjang Sumatera khususnya Aceh.

"Di Makassar tercatat ada pemerkosaan dan penganiayaan kepada Tionghoa. Bukan rudapaksaan massal seperti Mei 98, tapi terjadi di beberapa tempat, ada yang menyerang dan ada yang merudapaksa," kata Evi.

Menurutnya, kedekatan Soekarno dan RRT yang komunis memberikan kesan bahwa warga Tionghoa lebih dekat terpapar ideologi komunisme.

SUMBER GAMBAR,BETTMANN

Keterangan gambar,

Presiden Soekarno dan pemimpin China Mao Zedong di China, 1954.

"Padahal pada kenyataannya, tak banyak yang paham komunismenya itu gimana, karena banyak orang Tionghoa yang sudah tidak memiliki afiliasi dengan keluarga di Tiongkok," kata Evi.

Akibat peristiwa 65, cukup banyak juga warga Tionghoa yang melarikan diri ke luar negeri. Ada yang ke China, maupun negara lain, seperti Jerman dan Belanda.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa pada setelah 1965 terbit berbagai aturan yang memberangus ke-Tionghoaan, termasuk instruksi presiden tahun 1967.

"Tionghoa harus berasimilasi, tidak boleh punya sekolah, organisasi atau media, partai apalagi. Tidak boleh merayakan hari raya budaya di hadapan publik, untuk mendorong Tionghoa lebih cepat membaur pada identitas kebangsaan Indonesia," kata Evi.

Pemberangusan ini juga berdampak pada agama Konghucu dan para penganutnya. Hal ini, menurut Evi, sangat ironis, sebab awalnya Presiden Soeharto sangat mendukung kelompok agama untuk mengurangi pengaruh komunisme. Setelah 65, awalnya agama Konghucu tidak mengalami tekanan apa-apa.

Namun pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengumumkan melalui sidang kabinet bahwa Konghucu bukan agama dan dianggap aliran kepercayaan di bawah Buddha.

Pada tahun 1982 muncul SKB tiga menteri yang mendorong agar kelenteng berubah menjadi wihara atau tempat ibadah Tri Dharma di bawah Buddha.

SUMBER GAMBAR,CHOO YOUN-KONG

Keterangan gambar,

Ilustrasi: Seorang warga keturunan Tionghoa sedang berdoa.

"Ini adalah kebijakan yang tidak mendasarkan diri pada pengetahuan yang mendalam. Pasca Konghucu dihapus dan tidak diakui sebagai agama, mulailah penganutnya mengalami berbagai kesulitan administrasi sipil," kata Evi.

Kondisi ini, Evi menjelaskan, membuat banyak orang-orang Tionghoa merasa tidak aman memegang identitas kekonghucuan.

"Akhirnya banyak yang pindah agama, karena kalau tercatat menganut aliran kepercayaan sangat rentan diasosiasikan dengan tidak atau belum beragama, rentan diasosisikan dengan pendukung PKI," kata Evi yang melakukan beberapa penelitian tentang agama Konghucu.

Evi sendiri adalah generasi ketiga keturunan Tionghoa. Kakeknya merantau ke Indonesia dari Guangzhou, China, pada 1936. Dia pun merasakan pembedaan, sindiran dalam kehidupan sehari-hari yang disebutnya sebagai "diskriminasi harian".

SUMBER GAMBAR,EVI LINA SUTRISNO

Keterangan gambar,

Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, yang salah satu penelitiannya berfokus pada agama Konghucu.

"Saya lahir di zaman Orba sedang kuat-kuatnya, jadi terasa sekali. Menjadi Tionghoa adalah sesuatu yang benar-benar memalukan, sesuatu yang membuat saya berpikir, 'Ada yang salah dengan menjadi Tionghoa, tapi salahnya apa?' Karena kita kan tidak bisa memilih etnisitas," katanya.

"Kenapa orang etnis China tidak bisa dianggap sebagai warga Indonesia seperti kelompok etnis yang lain? Indonesia harus tanya diri sendiri. Kenapa orang keturunan Arab dianggap Indonesia, dan etnis Arab diterima, etnis China tidak diterima?" ujar Saskia Wieringa.

Meskipun pada era reformasi pemerintah telah membuat aturan-aturan yang mengembalikan hak-hak warga keturunan Tionghoa, prasangka dan stigma masih melekat.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58732398

Jangan lupakan juga pemaksaan agama tertentu secara besar2-an kepada pribumi yang masih bertahan dengan agama lokal mereka seperti kejawen, sunda Wiwitan, dll dengan tuduhan pki jika tak mau masuk islam & dibantai habis. Ini awal mulanya pribumi jadi mayoritas muslim berkat pemaksaan kolom agama di ktp

Famega Syavira dan Ayomi Amindoni

BBC News Indonesia

1 Oktober 2021

SUMBER GAMBAR,BETTMANN/GETTY IMAGES

Keterangan gambar,

Insiden di Universitas Res Publika, Jakarta, Oktober 1965.

Peristiwa 30 September 1965 berdampak panjang bagi warga Tionghoa di Indonesia, baik bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun keturunan mereka.

"Saya sempat benci dengan papa saya sendiri. Karena saya pikir PKI jahat. Papa saya dipenjara, berarti papa saya itu jahat, pantas dipenjara. Saya percaya semua itu karena stigma," kata Soe Tjen Marching, peneliti dan pengajar di University of London.

Tak hanya pengalamannya sendiri, ketika melakukan riset untuk penelitiannya mengenai peristiwa 1965, Dr Soe Tjen Marching menemukan banyak korban dan keluarga korban yang masih trauma.

"Selama ini yang disebut korban hanya tapol, padahal anak dan cucunya pun masih trauma. Seringkali mereka masih stres, masih ingat apa yang terjadi, masih berdampak," kata Soe Tjen.

Dia menjelaskan bahwa stigma terhadap korban 1965 masih sangat kuat sehingga banyak orang yang masih enggan atau takut bicara. (Apa yang terjadi di 65? Baca kronologi berikut.)

"Etnis Tionghoa pun tertutupnya bukan main. Pada saya sendiri mereka tertutup, padahal bisa dibilang saya etnis Tionghoa juga, tapi mereka nggak mau cerita," kata penulis buku The End of Silence, Accounts of the 1965 genocide in Indonesia ini.

SUMBER GAMBAR,SOE TJEN MARCHING

Keterangan gambar,

Soe Tjen Marching, penulis buku Dari Dalam Kubur.

Beberapa orang bersedia bercerita, tapi tidak ingin cerita itu diterbitkan. Atau, boleh diterbitkan tapi dengan beberapa bagian yang tetap menjadi rahasia, kata Soe Tjen.

"Kalau orang-orang bilang pemerkosaan massal itu kan pasti ingetnya Mei 98, padahal tahun 65 sudah ada, tapi jarang diceritakan, jarang diangkat dalam novel fiksi.

"Padahal ini penting, karena itu saya ceritakan bahwa ada pemerkosaan di sana-sini di novel saya. Ini dirudapaksa, itu dirudapaksa, pemerkosaan massal itu ada pada tahun 65," kata dia.

Agar tetap dapat menuliskan cerita-cerita itu, Soe Tjen memutuskan untuk menuliskannya sebagai buku fiksi, dengan karakter fiksi namun berdasarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa orang. Buku itu diterbitkan dengan judul "Dari Dalam Kubur".

Soe Tjen sendiri berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang sudah bercampur baur dengan Jawa.

Ayah Soe Tjen ditahan karena menjadi pengurus Partai Komunis Indonesia di Surabaya.

"Papa saya tapol, disiksa habis-habisan juga," kata dia. "Papa saya dibebaskan begitu saja setelah 3 tahun, tapi ya sempat disiksa sampai hancur. Penyiksaannya dari 65, yang sadis-sadisnya sampai 67-68."

Ketika kecil, Soe Tjen tidak mengetahui secara lengkap kisah ayahnya sebagai tapol karena dia lahir saat ayahnya sudah keluar dari penjara. Karena kuatnya stigma kepada tapol, Soe Tjen sempat percaya bahwa ayahnya 'jahat'.

"Padahal, kalau dipikir-pikir, papa saya ini nyolong enggak, bunuh orang enggak, cuma ikut organisasi lalu dipenjara, disiksa melebihi pembunuh," kata Soe Tjen.

SUMBER GAMBAR,SOE TJEN MARCHING

Untuk menghindari stigma dan trauma, ayah Soe Tjen kemudian mengganti identitasnya. Latar belakang keluarga ini salah satu yang membuatnya tertarik untuk meneliti mengenai kejadian 1965.

Soe Tjen menyebut, etnis Tionghoa menjadi korban propaganda militer karena pada saat itu mereka diasosiasikan sebagai komunis di balik Peristiwa 65.

"Setelah itu, di masa Orde Baru ada peraturan-peraturan yang melarang mereka menggunakan bahasa Mandarin, melarang mereka menggunakan nama China mereka," kata dia.

Dalam buku Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, Frans Winarta menghitung setidaknya ada 64 aturan Orde Baru yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dari aspek sosial budaya seperti melarang sekolah China, hingga penerapan SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) pada warga keturunan Tionghoa.

"Ketika Orde Baru lengser, Presiden Gus Dur mencabut aturan-aturan ini. Tapi yang tertinggal adalah banyak generasi muda beretnis Tionghoa tercerabut dari identitasnya," kata Soe Tjen.

Dihardik ketika menyebut kata Tionghoa

Oei Hiem Hwie, 85 tahun, adalah wartawan keturunan Tionghoa yang dijadikan tahanan politik pada 1965.

Keterlibatannya di Baperki juga menjadi salah satu penyebab penangkapannya. Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi massa yang bertujuan menentang diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.

SUMBER GAMBAR,BBC INDONESIA

Keterangan gambar,

Oei Hiem Hwie ketika ditemui di perpustakaannya di Surabaya, September 2021.

Tujuan itulah yang membuat Hwie tertarik bergabung, hingga menjadi sekretaris Baperki Malang.

"Di kepala dan hati saya tertanam perjuangan melawan diskriminasi, bagaimana berintegrasi dengan rakyat Indonesia dan berjuang bersama-sama mewujudkan tatanan sosialisme," kata Hwie dalam memoarnya yang berjudul "Dari Pulau Buru sampai Medayu Agung".

Organisasi ini awalnya bernama Baperwatt, atau Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa. Namun nama ini dinilai membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa saja. Maka, Baperwatt diubah menjadi Baperki, dan anggotanya bukan hanya warga Tionghoa.

"Baperki dianggap underbouw PKI, padahal bukan, lain. Akibatnya banyak orang Baperki ditangkap dan banyak yang ditahan di Buru," kata Oei Hiem Hwie kepada BBC saat ditemui di perpustakaannya di Surabaya.

Saskie Wieringa, seorang profesor di Universitas Amsterdam, menjelaskan bahwa Baperki adalah kelompok kiri, namun tidak ada afiliasi formal dengan PKI.

"Baperki memang kelompok kiri, tapi lebih dekat dengan Soekarno, betul-betul pendukung Soekarno," kata Saskia.

Akibat Peristiwa 1965, Baperki ditutup, para pendiri dan anggotanya banyak yang dikirim ke penjara atau mengalami penghilangan paksa. Universitas Res Publika yang diinisiasi oleh Baperki pun turut menjadi korban penyerangan hingga akhirnya dibekukan. (Liat foto di bagian paling atas).

Hwie pun dipenjara selama 13 tahun tanpa pengadilan, hingga dibuang ke Pulau Buru.

SUMBER GAMBAR,DAVIES SURYA

Sebagai keturunan Tionghoa pada masa itu, menjadi warga negara Indonesia bukan hal yang otomatis terjadi.

Karena ayahnya adalah warga negara China, meskipun lahir dan besar di Indonesia, Hwie mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hingga muncul aturan baru pada tahun 50-an, bahwa warga keturunan Tionghoa harus memilih untuk menjadi WNI atau warga negara Tiongkok.

Hwie memutuskan menjadi warga negara Indonesia karena pilihannya sendiri.

Awalnya, Hwie sempat ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan tanah leluhurnya. Namun setelah pertimbangan yang masak, dia resmi memilih menjadi WNI.

Namun negara yang dia pilih itu justru membawanya ke penjara.

SUMBER GAMBAR,BBC NEWS INDONESIA

Keterangan gambar,

Surat pembebasan Hwie dari Pulau Buru.

Dalam memoarnya, Hwie menceritakan bahwa selama ditahan, dia sering mendapat perlakuan rasis. "Para interogator tak segan menghardik dan berlaku keras bila ada tapol menyebut "Tionghoa" dan bukan "Cina"," katanya.

Hwie pun diminta mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia, namun dia menolak. Ketika dipaksa, akhirnya dia mengatakan pada interogatornya, "Terserah Bapak, kalau mau ganti, ganti saja".

Petugas yang menginterogasinya bertanya, ganti nama apa? Hwie menjawab, 'Mergo Dipekso". Artinya, karena dipaksa.

Beberapa waktu setelah percakapan tersebut, Hwie pun dikirim untuk menjadi tahanan di Pulau Buru.

"Setelah 65, diskriminasi [pada warga keturunan Tionghoa] semakin buruk lagi," kata Hwie.

Dihubungi secara terpisah, Profesor Saskia Wieringa dari Universitas Amsterdam, sependapat dengan pernyataan Hwie.

Saskia menjelaskan bahwa sejak masa kolonial sudah ada penindasan terhadap etnis China. Setelah 65, diskriminasi tersebut semakin kuat. "Memang sesudah 65, etnis menjadi lebih penting," kata Saskia.

Dampak luas dan jangka panjang

Tragedi 1965 tak hanya berdampak pada mereka yang mengalaminya secara langsung, tapi juga kepada komunitas Tionghoa secara luas.

"Dampak untuk warga Tionghoa lebih ke penderitaan politik dan dan kultural pasca 65," kata Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Evi menjelaskan bahwa warga keturunan Tionghoa sejatinya bukan sasaran utama pada 1965.

"Tionghoa memang terdampak akibat kejadian 1965, bukan sasaran utama seperti halnya Mei 1998, itu berbeda," kata Evi yang mendapatkan gelar doktornya dari University of Washington, AS.

Dia mengutip tulisan sejarawan Robert Cribb dan Charles Coppel yang memperkirakan ada sekitar dua ribu warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban pembantaian massal pada 1965.

Jumlah ini tidak terlalu masif dibandingkan dengan mereka yang memang teridentifikasi atau dituduh 'komunis'. Beberapa sejarawan memperkirakan bahwa pembunuhan massal pada 1965 telah menewaskan setidaknya setengah juta orang.

"Untuk warga Tionghoa pada periode geger 65-67 atau lebih itu, ada kerusuhan, perampasan tanah, rumah, toko, penjarahan, terjadi di beberapa tempat, di Bali, sepanjang Sumatera khususnya Aceh.

"Di Makassar tercatat ada pemerkosaan dan penganiayaan kepada Tionghoa. Bukan rudapaksaan massal seperti Mei 98, tapi terjadi di beberapa tempat, ada yang menyerang dan ada yang merudapaksa," kata Evi.

Menurutnya, kedekatan Soekarno dan RRT yang komunis memberikan kesan bahwa warga Tionghoa lebih dekat terpapar ideologi komunisme.

SUMBER GAMBAR,BETTMANN

Keterangan gambar,

Presiden Soekarno dan pemimpin China Mao Zedong di China, 1954.

"Padahal pada kenyataannya, tak banyak yang paham komunismenya itu gimana, karena banyak orang Tionghoa yang sudah tidak memiliki afiliasi dengan keluarga di Tiongkok," kata Evi.

Akibat peristiwa 65, cukup banyak juga warga Tionghoa yang melarikan diri ke luar negeri. Ada yang ke China, maupun negara lain, seperti Jerman dan Belanda.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa pada setelah 1965 terbit berbagai aturan yang memberangus ke-Tionghoaan, termasuk instruksi presiden tahun 1967.

"Tionghoa harus berasimilasi, tidak boleh punya sekolah, organisasi atau media, partai apalagi. Tidak boleh merayakan hari raya budaya di hadapan publik, untuk mendorong Tionghoa lebih cepat membaur pada identitas kebangsaan Indonesia," kata Evi.

Pemberangusan ini juga berdampak pada agama Konghucu dan para penganutnya. Hal ini, menurut Evi, sangat ironis, sebab awalnya Presiden Soeharto sangat mendukung kelompok agama untuk mengurangi pengaruh komunisme. Setelah 65, awalnya agama Konghucu tidak mengalami tekanan apa-apa.

Namun pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengumumkan melalui sidang kabinet bahwa Konghucu bukan agama dan dianggap aliran kepercayaan di bawah Buddha.

Pada tahun 1982 muncul SKB tiga menteri yang mendorong agar kelenteng berubah menjadi wihara atau tempat ibadah Tri Dharma di bawah Buddha.

SUMBER GAMBAR,CHOO YOUN-KONG

Keterangan gambar,

Ilustrasi: Seorang warga keturunan Tionghoa sedang berdoa.

"Ini adalah kebijakan yang tidak mendasarkan diri pada pengetahuan yang mendalam. Pasca Konghucu dihapus dan tidak diakui sebagai agama, mulailah penganutnya mengalami berbagai kesulitan administrasi sipil," kata Evi.

Kondisi ini, Evi menjelaskan, membuat banyak orang-orang Tionghoa merasa tidak aman memegang identitas kekonghucuan.

"Akhirnya banyak yang pindah agama, karena kalau tercatat menganut aliran kepercayaan sangat rentan diasosiasikan dengan tidak atau belum beragama, rentan diasosisikan dengan pendukung PKI," kata Evi yang melakukan beberapa penelitian tentang agama Konghucu.

Evi sendiri adalah generasi ketiga keturunan Tionghoa. Kakeknya merantau ke Indonesia dari Guangzhou, China, pada 1936. Dia pun merasakan pembedaan, sindiran dalam kehidupan sehari-hari yang disebutnya sebagai "diskriminasi harian".

SUMBER GAMBAR,EVI LINA SUTRISNO

Keterangan gambar,

Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, yang salah satu penelitiannya berfokus pada agama Konghucu.

"Saya lahir di zaman Orba sedang kuat-kuatnya, jadi terasa sekali. Menjadi Tionghoa adalah sesuatu yang benar-benar memalukan, sesuatu yang membuat saya berpikir, 'Ada yang salah dengan menjadi Tionghoa, tapi salahnya apa?' Karena kita kan tidak bisa memilih etnisitas," katanya.

"Kenapa orang etnis China tidak bisa dianggap sebagai warga Indonesia seperti kelompok etnis yang lain? Indonesia harus tanya diri sendiri. Kenapa orang keturunan Arab dianggap Indonesia, dan etnis Arab diterima, etnis China tidak diterima?" ujar Saskia Wieringa.

Meskipun pada era reformasi pemerintah telah membuat aturan-aturan yang mengembalikan hak-hak warga keturunan Tionghoa, prasangka dan stigma masih melekat.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58732398

Jangan lupakan juga pemaksaan agama tertentu secara besar2-an kepada pribumi yang masih bertahan dengan agama lokal mereka seperti kejawen, sunda Wiwitan, dll dengan tuduhan pki jika tak mau masuk islam & dibantai habis. Ini awal mulanya pribumi jadi mayoritas muslim berkat pemaksaan kolom agama di ktp

Diubah oleh sangdewikanti 02-10-2021 10:46

betadine dan 7 lainnya memberi reputasi

6

2.3K

33

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

671.3KThread•41.2KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru