- Beranda

- Stories from the Heart

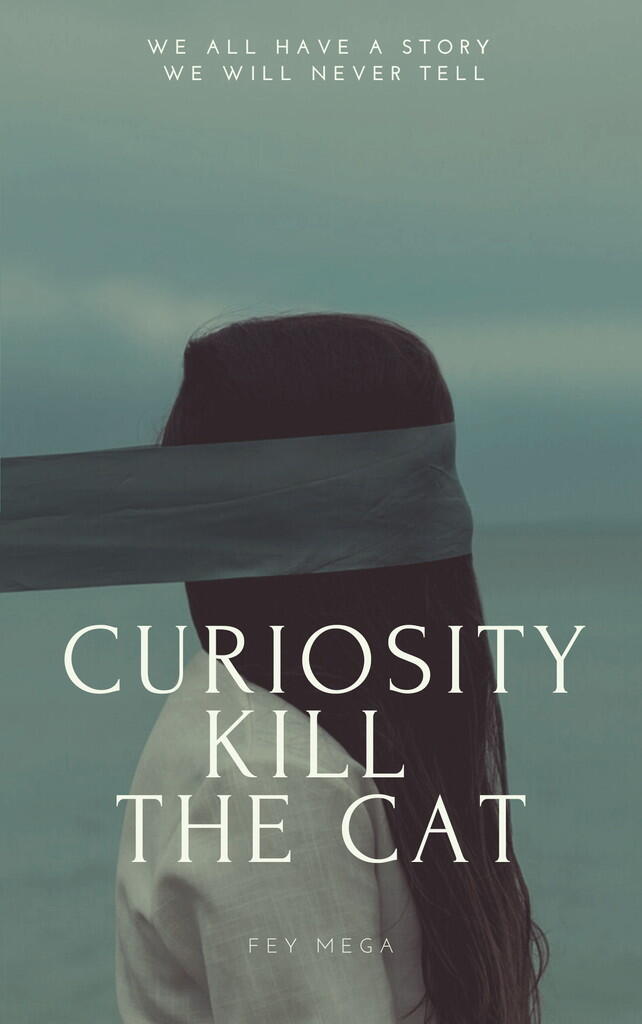

CURIOSITY KILL THE CAT

...

TS

feymega24

CURIOSITY KILL THE CAT

Sinopsis

Pada tahun 2009, persahabatan geng ‘Oriza’jadi berantakan akibat sebuah tragedi. Sepuluh tahun kemudian, masing-masing dari mereka masih membawa luka dan kenangan masa lalu tersebut. Karena dalam beberapa kasus, masa lalu takkan pernah meninggalkan mereka, dan akan selalu menghantui.

November 2009

Bulan November yang dingin dan mendung, terutama, hujan — terpanjang tahun ini. Matahari nyaris bersinar, malu-malu. Bahkan simbol kehangatan dan kehidupan pun gagal menunjukkan wajahnya. Semua keputusasaan dan kejahatan akhirnya menang, semudah itu.

Di atas tanah yang putus asa, sebuah upacara diadakan, dan berdiri secara berdekatan, beberapa orang dewasa dan anak-anak dalam pakaian serba hitam. Seperti konspirasi para gagak, mereka menyaksikan langsung mayat yang diseret ke pemakaman. Semua wajah tampak suram dan pucat. Mereka terlihat seperti tubuh tanpa jiwa yang siap untuk di kubur di dalam liang lahat itu.

Apa dia pantas hidup dalam kengerian seperti itu? Apa ia pantas mati seperti itu?

“Semoga jiwanya beristirahat dengan damai.” Mereka semua mengatakan hal yang sama pada mayat yang terbujur kaku di atas tanah, tetapi mereka tak pernah mengatakannya pada jiwa yang selamat dari semua kekacauan itu.

Apa secara nggak langsung, mereka nggak pernah yakin kalau manusia bisa menemukan kedamaian saat masih hidup? Hm...

Di antara jiwa-jiwa yang masih hidup itu, ada beberapa anak yang berdiri dalam kebisuan di tengah perkabungan, tiga anak gadis dan satu anak laki-laki: Jovanka, Amara, Mashel, dan Matteo. Tiga di antaranya berada di sekolah menengah dan yang termuda masih di sekolah dasar. Mereka terlalu muda untuk merasakan semua itu — untuk bersedih atas seorang teman, seorang kakak perempuan, dan mulai saat itu, persahabatan mereka tak akan pernah sama lagi.

Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, sebuah koper di buka dan tumpukan demi tumpukan pakaian dan benda lainnya di lempar secara sembarangan ke dalam koper. Seorang pria muda menahan tangis dan ingusnya keluar, suasana itu sudah mengisi kekosongan kamar kecilnya, dan ikut serta menemani suara barang-barang yang dilemparkannya.

Setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia tak dapat menahan kepedihan itu lagi. Kemudian, sebuah ratapan yang tak terelakkan mengaung, bergema di setiap sudut ruangan. Dia jatuh ke lantai sambil menangis di samping koper yang berantakan. Sewaktu dia menangis sendirian, suara teman terkasihnya menggema kembali dalam ingatannya, “Gavin, aku harap kamu nggak pernah merasakan kepedihan sepertiku.”

Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi ... batin Gavin menjerit.

Prolog

November 2009

Bulan November yang dingin dan mendung, terutama, hujan — terpanjang tahun ini. Matahari nyaris bersinar, malu-malu. Bahkan simbol kehangatan dan kehidupan pun gagal menunjukkan wajahnya. Semua keputusasaan dan kejahatan akhirnya menang, semudah itu.

Di atas tanah yang putus asa, sebuah upacara diadakan, dan berdiri secara berdekatan, beberapa orang dewasa dan anak-anak dalam pakaian serba hitam. Seperti konspirasi para gagak, mereka menyaksikan langsung mayat yang diseret ke pemakaman. Semua wajah tampak suram dan pucat. Mereka terlihat seperti tubuh tanpa jiwa yang siap untuk di kubur di dalam liang lahat itu.

Apa dia pantas hidup dalam kengerian seperti itu? Apa ia pantas mati seperti itu?

“Semoga jiwanya beristirahat dengan damai.” Mereka semua mengatakan hal yang sama pada mayat yang terbujur kaku di atas tanah, tetapi mereka tak pernah mengatakannya pada jiwa yang selamat dari semua kekacauan itu.

Apa secara nggak langsung, mereka nggak pernah yakin kalau manusia bisa menemukan kedamaian saat masih hidup? Hm...

Di antara jiwa-jiwa yang masih hidup itu, ada beberapa anak yang berdiri dalam kebisuan di tengah perkabungan, tiga anak gadis dan satu anak laki-laki: Jovanka, Amara, Mashel, dan Matteo. Tiga di antaranya berada di sekolah menengah dan yang termuda masih di sekolah dasar. Mereka terlalu muda untuk merasakan semua itu — untuk bersedih atas seorang teman, seorang kakak perempuan, dan mulai saat itu, persahabatan mereka tak akan pernah sama lagi.

Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, sebuah koper di buka dan tumpukan demi tumpukan pakaian dan benda lainnya di lempar secara sembarangan ke dalam koper. Seorang pria muda menahan tangis dan ingusnya keluar, suasana itu sudah mengisi kekosongan kamar kecilnya, dan ikut serta menemani suara barang-barang yang dilemparkannya.

Setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia tak dapat menahan kepedihan itu lagi. Kemudian, sebuah ratapan yang tak terelakkan mengaung, bergema di setiap sudut ruangan. Dia jatuh ke lantai sambil menangis di samping koper yang berantakan. Sewaktu dia menangis sendirian, suara teman terkasihnya menggema kembali dalam ingatannya, “Gavin, aku harap kamu nggak pernah merasakan kepedihan sepertiku.”

Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi ... batin Gavin menjerit.

Diubah oleh feymega24 19-01-2020 03:23

nona212 dan 7 lainnya memberi reputasi

8

1.5K

15

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Stories from the Heart

31.5KThread•41.6KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru