TS

Jowy339

MEMBONGKAR MITOS SI RAJA BATAK: Sebuah Strategi Belanda dalam Pembatakan Non-Melayu

MEMBONGKAR MITOS SI RAJA BATAK

Sebuah Strategi Belanda dalam Pembatakan Non-Melayu

Sebuah Strategi Belanda dalam Pembatakan Non-Melayu

Oleh: Edward Simanungkalit

Tebing di Sianjur Mulamula, Samosir(Sumber: Sopo Panisioan)

Sundaland dalam Ilmu Pengetahuan Modern

Setelah Gunung Toba meletus 74.000 tahun lalu yang memusnahkan hampir semua manusia dan kalderanya menjadi Danau Toba, maka terjadi kembali migrasi manusia dari Afrika ke Sundaland di sekitar 70.000 tahun lalu. Mereka bermigrasi menyusuri pesisir pantai melalui India Selatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Stephen Oppenheimer dari Oxford University, Inggris, yang dikenal menulis buku: “Eden in The East: The Drowned Continent of Southeast Asia” (1999). Dia menulis buku ini setelah memimpin proyek besar yang dipercayakan HUGO (Human Genome Organizatioan) melakukan pemetaan DNA manusia sedunia (Kompas, 20/10-2011). Kemudian 90 orang lebih ilmuwan Asia dari konsorsium Pan-Asian SNP di bawah naungan Human Genome Organization (HUGO) memetakan jalur migrasi manusia ini sebagai satu-satunya jalur migrasi ke Sundaland secara lebih tegas. Para ilmuwan ini telah melakukan studi terhadap 73 populasi Asia Tenggara dan Asia Timur, yang selain berhasil memetakan jalur migrasi tadi, mereka menyimpulkan bahwa akar genetik manusia berhubungan sangat erat antara kelompok etnik dan kelompok bahasa (Detik, 11/12-2009; Kompas, 14/12-2009 & 12/12-2011). Migrasi dari Afrika yang tejadi ini sebagian melewati Sundaland hingga sampai ke Papua dan Australia, yang sekarang disebut Aborigin di Australia. Migrasi dari Afrika ini sesuai dengan teori “Out of Africa” yang terkenal itu.

Sejak 20.000 tahun lalu, menjelang tenggelamnya Sundaland, terjadi banyak letusan gunung berapi, gempa bumi, dan banjir, sehingga membuat para penghuni Sundaland berhamburan ke Asia Daratan, yang disebut sebagai peristiwa “Out of Sundaland”. Dengan demikian, selama 50.000 tahun sudah banyak manusia mendiami Sundaland, sehingga Stephen Oppenheimer tiba pada kesimpulan bahwa Sundaland merupakan induk peradaban dunia (Kompas, 27/10-2010). Di sisi lain, Prof. Arysio Nunes dos Santos, Ph.D. dalam bukunya: “Atlantis The Lost Continent Finally Found” (2005), malah menguraikan sebuah teori yang menempatkan secara definitif bahwa Atlantis berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei (Wikipedia). Kemudian terkait dengan keterlibatannya dalam penelitian atas situs megalitik Gunung Padang di Cianjur, geolog Dr. Danny Hilman (2013), menulis dan meluncurkan bukunya dalam acara seminar: “PLATO TIDAK BOHONG: Atlantis Ada di Indonesia”. Lebih jauh lagi, Dhani Irwanto, dalam bukunya: “ATLANTIS: The Lost City is in Java Sea” (2015), menyampaikan sebuah hipotesis baru bahwa Atlantis ada di Laut Jawa, dekat Pulau Bawean, yaitu di antara pulau Bawean dengan daratan Kalimantan. Semuanya ini menyebabkan Indonesia menjadi perhatian para ilmuwan dunia sekarang ini dengan sebuah pertanyaan: “Apakah yang mereka kerjakan selama 50.000 tahun di Sundaland?”. Stephen Oppenheimer dan Arysio Nunes dos Santos telah berjasa mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia melalui buku yang mereka tulis.

Sundaland akhirnya tenggelam sekitar 8.000 tahun lalu di mana air laut naik permukaannya hingga memasuki daratan rendah Sundaland tersebut. Sehingga, tinggallah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang merupakan daratan tertinggi dari Sundaland tersebut dan menjadi terpisah dari Semenanjung Malaka. Demikianlah bekas kawasan Sundaland yang sekarang dikenal dengan Semanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.

Populasi Toba yang berdiam di Negeri Toba Menurut Para Ahli Genetika

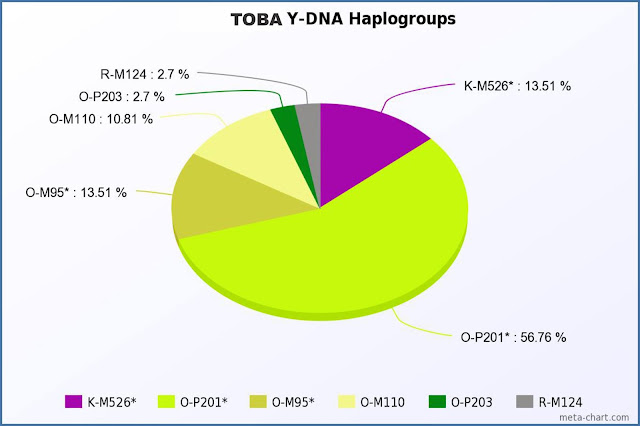

Sebagaimana dikemukakan oleh Tatiana M. Karafet (Karafet et al. 2010), dari Universitas Arizona – Amerika Serikat, bahwa TOBA Y-DNA Haplogroup terdiri dari: K-M526*= 13,51%, O-M95*=13.51%, O-M201*= 56,76%, O-M110= 10,81%, O-P203= 2,7%, dan R-M214 = 2,7% (http://www.anthrogenica.com/showthre...ral-Discussion Thread/page49).

Kemudian lebih lengkap lagi mengenai Y-DNA Toba ini digambarkan seperti di bawah ini:

Sumber: www.forgottenmotherland.com

Dallam tulisan berjudul: “DARI SUNDALAND HINGGA DI NEGERI TOBA: Sebuah Penelusuran Para Ahli Genetika” (Kompasiana, 23/03-2016), penulis kemukakan: K-M526* ada pada sebagian populasi di Indonesia yang muncul dan berasal dari Sundaland (Karafet, et al. 2014) dan kemudian masuk ke Negeri Toba.

Jean A. Trejaut et al. (2014) mengemukakan bahwa O-M95* bermigrasi dari Indochina ke Indonesia Barat. O-M95* bermigrasi melalui Semenanjung Malaka terus ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. O-M95* ditemukan juga pada Toba Y-DNA Haplogroups. O-M95* ini diperkirakan lebih dulu bermigrasi sebelum ekspansi Austronesia di sekitar 4.000 - 6.000 tahun lalu, tetapi jarak waktunya tidak jauh antara O-M95* dengan ekspansi Austronesia. Melalui penelitian paleontologi yang dilakukan oleh Bernard K. Maloney (1979) di Humbang, sekitar Siborongborong hingga Silaban Rura, terdeteksi aktivitas mereka berupa pembukaan hutan secara kecil-kecilan pada sekitar 6.500 tahun lalu. Mungkin masih ada jejak aktivitas mereka di tempat yang lain seperti di Silindung, Toba Holbung, atau Samosir, tapi belum ditemukan atau mungkin juga sudah lenyap akibat dirusak alam.

Ekspansi Austronesia, menurut Karafet et al. (2010), antara lain terdiri dari: O-P203, O-M110, dan O-P201*. Karafet et al. (2010) menyebutkan bahwa O-P201*, O-P203 dan O-M110 berbahasa Austronesia pada populasi Toba. O-P201* keluar dari Asia Daratan sementara O-P203 dan O-M110keluar dari Taiwan dalam ekspansi Austronesia ke Indonesia Barat yang berlangsung pada periode 4.000-6.000 tahun lalu (Karafet et al. 2010). Penelitian Jean A. Trejaut et al. (2014) menguatkan bahwa O-P201* memang keluar dari Asia Daratan. O-P201* berasal dari sekitar Yunnan dan Teluk Tonkin. Dengan melihat asal dari O-P201* ini, maka terlihat bahwa O-P201* kemungkinan bersinggungan dengan budaya Dong Son, yang berkembang pada abad ke-5 hingga abad ke-2 SM di lembah Song Hong berdekatan dengan Teluk Tonkin, Vietnam. Hal ini mengingat bahwa populasi Toba didominasi oleh budaya Dong Son. Sedang R-M124 berasal dari dari India, Asia Selatan yang datang sejak millenum pertama masehi di Sumatera.

Akhirnya, K-M526* muncul di Sundaland, sedang O-M95*, O-M110, O-P201, O-P203, dan R-M124 memiliki hubungan paternal dengan K-M526* yang kesemuanya ada pada Y-DNA Toba. Keenam populasi ini datang dengan masing-masing rombongan ke Negeri Toba dan semuanya bercampur hingga membentuk populasi Toba seperti terlihat pada Y-DNA-nya di atas (Lihat: Edward Simanungkalit, “DARI SUNDALAND HINGGA DI NEGERI TOBA: Sebuah Penelusuran Para Ahli Genetika”, dalam Kompasiana, 23/03-2016).

Si Raja Batak dari Sianjur Mulamula

Si Raja Batak, disebut-sebut oleh buku W.M. Hutagalung dan para penulis lainnya, sebagai nenek-moyang tunggal Bangso Batak yang memulai kampung awal di Sianjur Mulamula, kaki Pusuk Buhit, Samosir. Dalam bukunya “PUSTAHA BATAK: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak” (1926), W.M. Hutagalung mengemukakan bahwa Si Raja Batak adalah nenek-moyang Bangso Batak, yang terdiri dari: Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing. Dalam buku tersebut, W.M. Hutagalung menulis tarombo Batak yang dimulai dari Si Raja Batak dengan keturunannya mulai dari marga-marga Toba. Dan, marga-marga Toba ini bersambung dengan marga-marga Pakpak, Karo, Simalungun, dan Mandailing, sehingga menempatkan Toba menjadi induknya, yaitu induk dari Bangso Batak. Jadi, marga-marga Pakpak, Karo, Simalungun, dan Mandailing adalah keturunan dari marga-marga Toba, sehingga terlihat bahwa Pakpak, Karo, Simalungun, dan Mandailing dibentuk oleh keturunan marga-marga Toba. Masa hidup Si Raja Batak sendiri disebutkan berdasarkan perhitungan dari Richard Sinaga, Batara Sangti Simanjuntak, Kondar Situmorang, Sarman P. Sagala, Ketut Wiradnyana, dan Prof. Dr. Uli Kozok berkisar dari 500 - 1.000 tahun lalu (Lihat: Edward Simanungkalit, BENARKAH SI RAJA BATAK NENEK-MOYANG BANGSO BATAK DAN TOBA INDUK BANGSO BATAK?, dalam Kompasiana, 20/01-2016).

Balai Arkeologi Medan, pada Juli 2013, telah melakukan penelitian “Jejak Peninggalan Tradisi Megalitik di Kabupaten Samosir” dengan melakukan kegiatan survey arkeologi dan ekskavasi di sana. Tinggalan megalitik yang dapat ditemukan di Samosir, yaitu: sarkofagus, tempayan batu, kubus batu, kubur pahat batu, tambak batu, batu dakon, menhir, patung-patung batu seperti patung pangulu balang, lesung batu, palungan batu, bottean, sakkal, gajah dari batu paha, parik (pagar batu), dan punden berundak. Tempayan batu seperti disebutkan tadi ada ditemukan di Sumatera Selatan yang berasal dari millenium kedua masehi. Rumah adat memiliki pola arsitektur rumah panggung melengkung yang merupakan ciri budaya Dong Son. Pola hias di rumah adat dalam bentuk berbagai macam binatang dan sulur-suluran yang dibuat dengan hiasan rumbai-rumbai seperti bulu-bulu yang panjang baik itu pada pahatan flora ataupun pahatan fauna mengingatkan akan hiasan model yang serupa pada benda-benda perunggu yang berasal dari Dong Son. Gambar cecak sebagai lambang kejujuran dan atau kebenaran bagi para pemimpin yang memimpin. Pada tradisi paleometalik Dong Son sangat umum dikenal motif-motif antara lain sulur-suluran, spiral atau pilin berganda, geometris berupa segi empat, bulatan, tumpal maupun belah ketupat dan motif-motif itu masih selalu hadir pada berbagai aspek tinggalan budaya Toba. Disimpulkan bahwa kelompok pendukung budaya Dong Son telah datang dari China Selatan melalui jalur timur menuju ke Taiwan, dari Taiwan terus ke Filipina dan dilanjutkan lagi ke Sulawesi dan seterusnya ke Sumatera melalui pesisir Timur hingga mencapai Samosir (Lihat: Wiradnyana & Setiawan,Jejak Peninggalan Tradisi Megalitik di Kabupaten Samosir, 2013). Selain dari yang telah disebutkan tadi bahwa ulos juga memiliki corak dari budaya Dong Son.

Kebudayaan Dong Son adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam dan secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai hasil karya kelompok bahasa Austronesia yang terutama menetap di pesisir Annam. Kebudayaan ini sendiri mengambil nama situs Dong Son di Tanh Hoa dan berkembang antara abad ke-5 hingga abad ke-2 SM. Masyarakat Dong Son adalah masyarakat petani dan peternak yang handal serta terampil memancing. Mereka menetap dalam rumah-rumah panggung besar dengan atap yang melengkung lebar dan menjulur menaungi emperannya. Masyarakat Dong Son juga dikenal sebagai masyarakat pelaut, yang melayari seluruh Laut China hingga ke selatan dengan perahu panjang bercadik dua (wikipedia). Masyarakat Dong Son berasal dari ras Mongoloid. Kebudayaan Dong Son secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai hasil karya kelompok penutur Austronesia.

Diubah oleh Jowy339 08-10-2016 16:39

0

13.6K

11

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Budaya

2.3KThread•1.1KAnggota

Urutkan

Terlama

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru