- Beranda

- Stories from the Heart

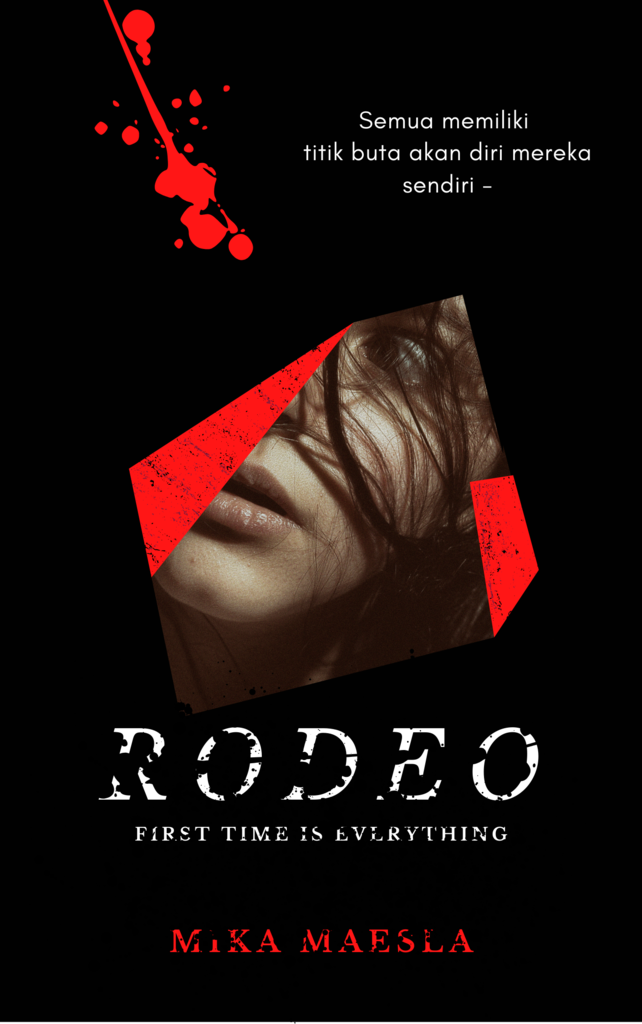

RODEO (18++)

...

TS

mikamaesla

RODEO (18++)

Welcome!

Sebelumnya saya permisi dulu kepada Moderator dan Penghuni forum Stories From The Heart Kaskus

Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.

Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.

kondisi Novel masih raw dan ongoing.

Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.

Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.

kondisi Novel masih raw dan ongoing.

Genre: Drama, Crime, Romance (18+)

Update diusahakan setiap tiga hari.

Dimohon untuk tidak kopas.

Spoiler for INDEX:

Spoiler for Yang suka Pake Watty:

Spoiler for Epilog 1:

Diubah oleh mikamaesla 15-12-2020 10:35

mdn92 dan 13 lainnya memberi reputasi

14

8.7K

23

Thread Digembok

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Stories from the Heart

32.7KThread•51.8KAnggota

Tampilkan semua post

TS

mikamaesla

#8

Bangkai

Aku memperhatikan Indira yang baru saja turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam, blouse putih yang terkena sinar Matahari menampilkan siluet bentuk tubuhnya. Dia menutup pintu mobil terlalu kencang dan tasnya terjepit, menariknya dengan paksa, menendang pintu, dan memaki mobilnya sendiri. Ketika hendak menyebrang dia kaget karena ada motor yang mengebut persis di depannya, “Woi! Tabrak sekalian!”

Aku tidak bisa membayangkan kalau dia yang berada pada posisi Sabila semalam. Aku bangkit dari kursiku, aku ingin meraih Indira untuk memeluknya tapi dia tidak merespon hal itu dan hanya menabrakku langsung menuju ke bar, dan memesan kopi. Aku kembali duduk sesekali memperhatikan ke arah mobilku. Aku membayangkan Sabila bangun, keluar dari bagasi dengan wajah penuh darah kering, rambut berantakan, kancing kemeja terbuka menampilkan payudaranya, bertelanjang kaki dan berteriak minta tolong. Indira mengagetkanku dengan membanting tasnya di meja, duduk secara serampangan, menelaah wajahku sebentar, tapi karena merasa kurang jelas dia menaikkan kacamata hitamnya.

“Kau baik-baik saja, kan?”

Aku memijat wajah kemudian mengangguk.

“Serius, wajahmu pucat sekali.”

No, shit! “Ya, bukan… aku hanya tidak bisa tidur semalam.”

“Oh, ya? Memikirkan apa yang akan kau ucapkan sekarang?”

Dia tertegun, lalu menyentuh pipiku, “aku tidak melakukan ini kemarin malam?”

Oh, andai aku bisa memberitahumu. Aku duduk selama satu jam memperhatikan tubuh Sabila yang tidak bergerak di lantai, gerakan terakhir yang aku lihat hanya jari telunjuknya, matanya masih terbuka, benturan kepala dengan lantai sangat terdengar keras, di posisi luka sebelumnya, darah kental menggenang. Setelahnya aku bolak-balik ke kamar mandi untuk muntah air, dan ketika tubuhku sudah tenang, Sabila sudah mendingin. Pikiran yang sebelumnya kosong sekarang penuh dengan berbagai macam kemungkinan; hal-hal yang aku baca dari buku, film, berita, kemungkinan aku menyerahkan diri ke polisi dan bilang kalau ini hanya kecelakaan, tapi apakah mereka akan percaya, dan pasti prosesnya panjang serta hukuman apa yang akan aku dapat— terlebih lagi nantinya ada drama keluarga, media dan kecaman yang akhirnya mendorongku menjadi tersangka utama—semua terjejal secara bersamaan. Itu semua membuatku pusing dan aku muntah kembali. Adzan subuh menyadarkanku, dan aku hanya membungkusnya dengan plastik sampah menaruhnya ke bagasi mobil sebetulnya aku berencana untuk membawanya keluar kota, tapikau— Indira meminta pertemuan kita dipercepat.

“Kita seharusnya hanya..” —Indira kau sedang bicara apa aku tidak bisa mendengarmu. Mulutnya terus bergerak, dengung di telingaku. Ough.

Pandanganku kabur, perutku bergejolak, aku harus ke kamar kecil— dan maaf, aku menabrak pelayan yang sedang membawa kopi Indira dan menumpahkannya.

Bapak-bapak dengan buntalan perut berbulu menyembul, memasang ikat pinggangnya sambil tetap menghalangiku di pintu kamar kecil, aku mendorongnya —maaf— apakah aku mengucapkannya keras atau dalam hati, uh, motherfucker!. Aroma menyengat bekas si bapak menusuk hidungku. Apa yang kau makan? Bangkai?

Aku membuka penutup toilet, menekan tombol siram memastikan si bapak menyiramnya dengan benar, aku jongkok dan… cairan bening keluar dengan sangat banyak, mulutku tetap terbuka walau si cairan sudah tidak keluar, rasanya isi perutku juga ingin keluar, kerongkonganku tetap menekan serperti dicekik dari dalam.

—Niko.

“Apa?” Aku mendengar panggilan lembut dari Sabila, apakah dia terbangun dari mobil.

Niko— Aku melompat ke belakang saat aku kira aku melihat bayangan wanita berdiri di samping toilet.

“Niko!”

Indira meraihku, “Ya Tuhan, Niko, kau gemetar?”

Aku merangkak dan berusaha bangkit, Indira menutup pintu kamar kecil, aku merasakan orang-orang di luar memperhatikan. Indira menyentuh keningku dan memberiku tisu, aku menyeka mulutku, aku mencari tembok, Indira memegang pundakku, dan sesaat aku mengingat saat Sabila seperti ini.

Nah, ini dia. Aku menyandarkan tubuhku, Indira menatapku iba.

“Kita ke dokter.”

Aku mengangkat tanganku.

“Kau hangover? Atau kau...”

Aku menatapnya — you’re kidding.

“Aku tidak apa-apa.”

“Nih, ada cermin. Kau kacau Niko.”

“Serius aku tidak apa-apa. Kau kembali saja dulu ke meja, nanti aku menyusul, kopimu nanti dingin.”

Indira menyilangkan kedua tangannya, “kau menumpahkan kopi yang sebelumnya.”

Dan aku melanjutkan tanpa suara, “sorry.”

Indira berdiri mendekat menyerahkan tisu lagi. Ah, dia cantik dan lebih tinggi sepuluh centi dariku. Aku menertawai diriku sendiri, ingus keluar dan aku menyekanya, mataku terasa perih. Aku bangkit menuju wastafel membasuh wajahku. Mataku merah, wajahku putih. Aku menatap Indira dari cermin.

“Kembung sepertinya, atau mungkin aku salah makan. Sebelumnya aku pernah seperti ini. Bahkan sampai meriang.”

“Jadi tidak mau ke dokter? Atau kita pulang saja, pakai mobilku. Kau bisa tidur di tempatku. Mobilmu titipkan di sini.”

Bersama Sabila di dalamnya. Tentu tidak, aku harus mengurusnya cepat.

“I’m alright. Dan tolong pesankan lemon panas untukku.”

“Kau bercanda?”

“Kita imbang sekarang.”

“Kau benar tidak sedang...”

“Oh, Fuck Indira, jangan samakan aku denganmu.”

Dia menatapku sebentar dari cermin, dan memang dia terlihat sangat khawatir. Kalau dibandingkan dengan sikapnya yang sebelumnya ini terjadi, sekarang dia terlihat lebih manis. Kemudian dia keluar dari kamar mandi.

“Terima kasih, Sabila,” teriakku.

Aku kembali menatap diriku di cermin, jantungku masih bergerak cepat, tapi nafasku sudah mulai sedikit terkendali. Sepertinya ini gejala kecemasan yang berlebihan. Aku pernah baca itu, efeknya juga sangat besar terhadap fisik; mulai dari jantung yang berdebar, tidak berdaya, pusing, sesak nafas, nyeri dada dan seperti akan pingsan, tapi tidak ada yang menyebutkan tentang munculnya halusinasi.

Argh!

Aku harus tenang, karena panik hanya akan membawa semakin banyak bencana. Aku menarik nafasku dengan dalam—ingat meditasi, dan segera keluar dari kamar mandi.

Dan aku melihat dua orang berseragam polisi sedang memandang ke sekeliling kafe dan menanyakan sesuatu pada Indira, dia melihatku dan melambai. Aku kembali masuk ke kamar kecil, menahan pintunya.

baik!

Ini terlalu cepat. Apa yang aku lewatkan. Inikah akhir dari hidupku? Di penjara? Aku masih sangat muda dan banyak hal yang ingin aku lakukan. Menyerah saja, sepertinya lebih baik, hukuman akan diringankan sewa pengacara, dan ceritakan yang sesungguhnya, semua kesengajaan. Aku akan terkenal dengan kasusnya, media Indonesia brengsek memang.

Tunggu! Cctv? Aku belum memasangnya di kafe, aku menitipkannya pada sekuriti Circle K—saksi, apakah ada saksi?

Apa yang harus aku katakan pada Indira, aku belum selesai dengannya. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini aku akan muntah kembali tapi tidak, tanganku bergetar parah, apakah efeknya sudah habis?

Indira mengetuk pintu. “Niko.”

“Indira, aku minta maaf,” kataku lirih.

“Kau bilang apa? Aku tidak bisa mendengarmu.”

“Aku minta maaf!” aku mengencangkan suaraku. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Dan aku mulai terisak.

“Apa sih, maksudnya. Niko!”

Dia mendorong pintu. “Mana kunci mobilmu? Kau memarkirnya menghalangi mobil polisi mau keluar.”

Apa? Itu diluar dugaan. Seharusnya aku mempertanyakan tidak secepat itu mereka bertindak dan aku belum meninggalkan jejak yang mencurigakan.

“Niko?”

Aku mengelap mataku dan berjalan melewati Indira, dia terlihat bingung. Aku ke parkiran sedikit terhuyung.

“Pagi, Pak,” Sapaku pada polisi.

“Parkirnya di seberang saja harusnya, Dek.” Kata seorang polisi yang memakai jaket kulit. Terlihat seperti Sanjay Dutt.

Indira mengejarku dari belakang, aku mengeluarkan kunci mobilku dari kantong celana— sial, mana cocok celana kardinal formal dengan sneaker yeezy, menabrak kursi, kunciku jatuh. Kepalaku pengar. Apakah aku akan jatuh, kumohon jangan ada polisi disini dan akan bermasalah.

Sanjay Dutt meraihku aku menepisnya. Come on. Indira menghampirinya dan berbicara, aku tetap berjalan ke arah mobilku. Aku membuka mobilku, dan mengendus, apakah Sabila sudah— aku mengingat-ingat masalah pembusukan, mengeluarkan aroma, aku tidak bisa menciumnya di mobil, mungkin karena tadi aku muntah, aku menyalakan mobilku, tapi menekan kopling, memanjukan persneling dan kenapa mobil sialan ini tidak mau jalan. Oh, kuncinya, aku belum menyalakan kontaknya. Mobil menyala dan melompat kemudian mati. Aku menjerit.

Aku menarik nafas tiga kali, setiap tarikan dan hembusan harus sepanjang tiga detik.

Sanjay Dutt dan Indira menghampiri mobil, dan inilah akhirnya. Kaca diketuk, aku diam sebentar, mencoba mencari aroma tidak mengenakkan. Aku melihat figur pinguin yang menggantung, perutnya masih terisi penuh pengharum. Kaca kembali diketuk. Indira terlihat panik.

Aku menurunkan kaca, kaca yang salah, dan sekarang kaca yang benar, dan hanya sebatas mata.

“Dek, katanya kamu lagi sakit biarkan saya yang memindahkan mobilnya.”

Terima kasih Indira.

“Bukan masalah, Pak. Saya sudah mendingan,” wajahku yang semakin pucat aku merasakannya. Dan menyingkir lah Sanjay Dutt. Dan kenapa dia memandangku seperti itu.

Indira berkata, “biar aku yang pindahkan.”

“Pak, permisi.”

Sanjay Dutt menyingkir dan aku dapat memindahkan mobilku dengan sempurna.

Aku kembali duduk dengan Indira menuntunku ke meja. Sanjay Dutt berbisik pada kawannya, kemudian menghampiriku. Aku meneguk lemon panasku.

“Kalau sakit lebih baik pulang dan istirahat, Dek,” Sanjay dutt berkata, kumisnya menggangguku. Dan dia pergi. Indira berterima kasih. Untuk apa?! Indira membalas terima kasihnya.

Dia menyesap kopinya, aku melihat bekas lipstik menempel di cangkir, tangan bersilang, kaki bergoyang, matanya bertanya-tanya padaku. Aku menunduk dan memainkan kunciku. Aku melihat ke sekeliling, sebagian pengunjung ada yang masih memandangku seolah-olah aku mengganggu mereka, si bapak pemakan bangkai sudah tidak ada. Aku melirik sedikit ke Indira, tapi tidak berani melihat matanya, hanya pada bibirnya yang tebal. Jadi seperti itu rasanya Angelina Jolie.

Dia wanita yang langsung dan tidak neko-neko, sikapnya judes, kalau tidak mengenalnya orang mungkin akan sebal. Tapi itu yang membuatnya cantik. Suaranya kalau berbicara nyaring dan lantang tapi tidak seperti kemarin lusa, suaranya lembut.

Aku menilainya yang bersikap kasar pada putrinya.

“Ini masih terlalu pagi dan aku belum butuh alkohol. Hanya karena melihatmu aku jadi ikut-ikutan pusing.”

“So much for sympathy.”

Dia mengeluarkan rokoknya, menaruhnya di meja, dan aku menunjuknya, dia mengangguk. Aku mengambil korek, menyalakan rokok Indira terlebih dahulu kemudian milikku. Dan aku terbatuk, ini tidak membantu, dan sepertinya aku memang bukan perokok.

“Aku juga ingin mengungkapkan sesuatu,” dia memulai.

Aku menunggu.

“Kita hanya berbisnis, dan lupakan kejadian kemarin lusa.”

Aku mau mengungkapkan hal yang sama, aku merasa kecolongan. Terlebih ini menyangkut masalah putrinya. Karena harapanku dia akan memandangku berbeda, aku ingin dia memikirkan dirinya, tapi sekarang peluru itu terbalik.

Tapi mungkin ini karena Indira lebih dewasa, umur Indira sudah tiga puluh enam tahun.

“Bagaimana kabar Alex?”

Dia menjawab sambil menghembuskan asap rokok, “menurutmu bagaimana?”

“Jam berapa dia pulang sekolah?”

“Niko!” alisnya terangkat.

Aku merebahkan tubuhku, menyesap lemon hangat, aku sudah merasa mendingan. “Aku ingin membahasnya terlebih dahulu.”

“Tidak ada yang perlu dibahas.”

“Kalau begitu untuk apa bertanya pendapatku.”

“Alex suka dengan gelato disini. Hari ini dia pulang sore karena ada extrakulikuler. Terima kasih sudah mengantarnya ke sekolah.”

“Pantas gigi depannya bolong.” Aku memajukan tubuhku. “Aku juga berpikiran sama, urusan kita hanya sebatas bisnis.”

“Kafemu mulai sepi, harus ada sistem pemasaran baru.”

“Dan itu sebabnya aku memperkerjakanmu, tapi kamu malah sakaw.”

“Kebetulan ada projek yang mungkin bisa kita bicarakan, dan aku sudah ada orangnya.”

Dia melambai ke belakangku ke arah jalan, melumat rokoknya di tatakan cangkir, aku menengok, seorang pria tinggi kurus dengan pakaian kerja kasual, rambutnya dicukur botak tiga senti, dan membentuk seperti rambut Bezita di dahinya.

Teleponku bergetar, aku bangkit ke arah teras, berpapasan dengan si pria, aku memperhatikannya sebentar, dia menyentuh lengan Indira, menempelkan pipi, saling tertawa dan saling tersenyum. Tangannya mengelus lengan Indira, dan mata Indira memandang dengan ungkapan yang sepertinya ada sejarah di antara mereka.

“Halo,” jawabku pada telepon.

“Pagi, Pak Niko.”

“Ya, Gus. Kenapa?”

“Brankas kodenya diganti?”

“Iya,” aku menyembunyikan handphone dan tas Sabila di sana.

Shit, Sabila!

“Saya mau ambil petty cash.”

“Kamu bawa uang?”

“Bawa, Pak.”

“Sementara tukarkan saja dulu uangmu, sebentar saya kesana.”

“Iya, tapi ada supplier yang menagih, uang saya tidak cukup.”

“Bilang ke dia kirimkan nomor rekening dengan total tagihan saya transfer.”

Indira melambai, ingin aku segera menemui kenalannya. Aku tersenyum.

“Baik, Pak. Sama satu lagi, semalam bapak di Kafe?”

“Iya, kenapa?”

“Tidak apa-apa, Pak. Dapur berantakan sekali soalnya.”

“Oh, ya, maaf tentang itu.” Yah, waktu sangat mepet ketika aku membereskan banyak hal disana.

“Tidak apa-apa, Pak. Takutnya maling.”

“Ok, jangan lupa untuk kirim no rekening.”

“Baik.”

Aku menghampiri Indira, bersalaman dengan pria yang menyambutku.

“Roman,” katanya.

The BI Guy. Jadi dia si penyuplai. Tidak seperti yang kubayangkan. Kau tahu apa yang kau akibatkan kepada Alex.

“Niko. Dan maaf Indira, Roman, saya ada urusan lain jadi tidak bisa menemani waktu pagi yang indah ini.”

Indira bangkit dari kursinya. “Roman sudah menyempatkan waktu untuk datang dan-”

“Seharusnya kau bilang kalau mau mengundang orang,” aku beralih ke Roman, “Tidak bermaksud menyinggung.”

“Sebentar tidak bisa? Perlu apa memangnya?” Indira terlihat kecewa. Dan aku tidak salah.

Sabila.

Roman yang melihat kecanggungan berkata, “sudah tidak apa-apa, memang aku seharusnya buat janji dulu.” Nadanya sarkastik, dan senyumnya aku benci itu. “Lagipula kita perlu temu kangen.”

Tidak lebih membahas kemarin malam.

Indira menatapku dalam, aku tidak akan melupakan rasa bibir itu. Aku membayangkan Angelina.

“Ok, selamat berkangen ria. Dan Indira terima kasih.”

“Niko, tunggu.” dia mendekat. “Kau yakin?”

“Tidak pernah sebaik sekarang.”

Dia memelukku dan berbisik, “kalau ada masalah lain bicara saja.”

Bukankah kita hanya berbisnis. Dan aku yakin kau akan terjungkal jika mendengar pengakuanku.

Aku mendorong pelukannya, “Maksudnya?”

“Kau sempat memanggilku ‘Sabila.’”

Aku mengernyit.

“Mungkin kau salah dengar atau aku salah ucap. Tadi kacau.”

Dia meremas lenganku. “Ya, kau benar. Hati-hatilah.”

“Thanks.”

Aku berpikir sebentar di mobil, aku memandangi Indira yang kembali duduk dengan Roman dan mengobrol, mereka terlihat sangat akrab.

Aku menyalakan mobilku, dan sekarang, Sabila, aku tidak melupakanmu.

Kondisi kafe terlihat sibuk. Para pelayan sedang melakukan tugasnya masing-masing; menyapu, membersihkan meja dan melap kaca. Aku tidak melihat Agus, mungkin dia sedang di kantor. Aku memeriksa Sabila, aku menjulurkan badanku, merangkak ke belakang membuka sedikit plastik untuk melihat. Belum ada aroma, tapi terlihat tubuhnya sudah mulai membengkak. Belum dua puluh empat jam, proses dekomposisinya sepertinya cepat, atau mungkin karena kondisi mobil yang panas.

Ok, ac mobil harus tetap menyala. Jadi aku masuk ke kafe sebentar, segera ke kamar, mengambil handphone Sabila, aku harus memeriksanya dan membuatkannya alasan untuk kehilangannya; terutama untuk keluarganya. Kemudian aku harus berkeliling mencari tempat dimana aku harus membuang—ok—menyimpan tubuhnya. Haruskah aku memotongnya menjadi beberapa bagian? Aku bergidik sendiri.

Udara di mobil sangat sejuk, dan musik apa ini aku belum pernah mendengarnya, tapi terdengar sangat klasik.

Niko!

Mamah? Dia berdiri di jajaran rak supermarket, mengenggam sebuah botol sampo, dia masih sangat muda, rambutnya di bentuk poni, tahi lalatnya yang mungil di pipinya terlihat jelas, dia menggunakan dress itu lagi, aku tidak suka karena banyak mata yang memandangnya, dia melongok ke arah kasir, si penjaga terlihat sedang mengobrol dengan pria berseragam, dan dia memasukan sampo itu ke tasnya.

Mamah, apa yang kau lakukan?

Aku harus menghampirinya, aku masuk ke supermarket itu, udaranya sejuk, alunan musik Koes Ploes terdengar sayup. Dia memanggilku, Niko.

Aku di sini.

Dia bergerak ke arah belakang, seorang anak kecil sedang meneliti sebuah mainan , dia memanggil lagi, Niko. Anak kecil itu menoleh ke arah kaca —bayangan mamah terlihat di situ—yang di tempel miring di sisi paling atas tembok berjejer panjang. Mamah meraih mainan kecil di tangannya, aku mendekati mereka secara perlahan, si anak hanya menunduk diam, mamah memandanginya dan mainannya, kemudian dia melongok lagi ke arah kasir, dan memasukan mainan itu ke tasnya, dan menggiringnya keluar supermarket.

Aku melihat pria berseragam yang di kasir segera berlari keluar, sepertinya dia ingin mengejar mamah.

Mamah!

Si sekuriti menarik tas mamah, aku tahu mamah tangguh dan tidak akan membiarkan itu terjadi, dia merebut kembali tasnya tapi tidak dilepaskan, si sekuriti berusaha melihat ke dalam, si kasir ikut berlari keluar, aku harus melakukan sesuatu, tapi kenapa aku tidak bisa. Si anak menangis, mamah tidak sengaja menyenggolnya, dia tetap berusaha merebut tasnya. Mamah histeris. Aku berusaha mendekati mereka. Aku melihat mata Mamah berkaca-kaca, dia kini menggendong si anak, kecemasan terlihat di wajahnya, dia berbicara tapi tidak mengeluarkan suara, aku tidak bisa mendengarnya. Walaupun aku sudah sangat dekat. Mamah terlihat memohon, si sekuriti mengeluarkan sampo dan mainan dari tasnya, si kasir bertolak pinggang dan menggeleng. Aku tidak peduli mereka aku ingin mamah menyadari keberadaanku. Aku sangat dekat, aku meraih pundaknya, dia berbalik melihatku.

Mamah?

Aku tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya, matanya melotot ke arahku, aku mundur, dia mendekat, bangun.

Apa?

Mamah berteriak, bangun!

“Mamah!”

Aku terkejut saat jendela mobil diketuk oleh Agus. Aku menurunkan volume musik lalu menurunkan jendela.

“Selesai party, Bos?”

Tidak bisa dibilang party.

“Wah, bukan, Gus. Saya sedang tidak enak badan.”

“Istirahat di dalam saja.”

“Sebentar saya pindah ke sana.”

“Nomor rekening sudah saya kirim.”

“Oh, iya. Saya langsung transfer,” kataku sambil mengecek handphone, “tiga juta? Banyak juga.”

“Iya, kan, daging yang minggu kemarin belum dibayar.”

“Dan panini yang paling laku, ya. Coba pikirkan menu lain yang low cost.”

“Siap, Pak. Hari ini bisa test food, saya sudah siapkan.”

“Jangan hari ini. Besok atau lusa.”

Dia mengangguk, “kebetulan Pak Niko di sini boleh pinjam mobil, Pak?”

Tentunya tidak bisa. “Untuk apa?”

“Supplier sayur tidak bisa datang hari ini karena ada keperluan keluarga. Dan padahal seharusnya mereka mengabari dari semalam jadi kita bisa pesan dari supplier lain, tapi mendadak tadi pagi.”

Aku mencoba berfikir tapi tidak bisa. Tapi aku juga tidak mau ketika mereka memasukkan sayuran ke bagasi dan menemukan daging yang tidak dibeli. Aku bisa menyuruhnya menggunakan taksi.

“Biar saya saja yang belanja.”

Agung terkekeh, “wah tidak enak, Pak ngerepotin, dan sepertinya Pak Niko perlu istirahat.”

Aku melihat wajahku dari spion, memeriksanya sepucat apa.

“Tidak apa-apa. Ada daftarnya?”

Dia menimbang sebentar lalu berputar untuk masuk ke mobil.

“Jangan, jangan, Agus!” cegahku. “kamu stand by di sini.”

Oh, please. Tidak perlu memasang wajah bingung.

“Kirimkan daftarnya ke whatsapp.” Dan aku memasukan perseneling dan melaju ke pasar.

Aku tidak bisa membayangkan kalau dia yang berada pada posisi Sabila semalam. Aku bangkit dari kursiku, aku ingin meraih Indira untuk memeluknya tapi dia tidak merespon hal itu dan hanya menabrakku langsung menuju ke bar, dan memesan kopi. Aku kembali duduk sesekali memperhatikan ke arah mobilku. Aku membayangkan Sabila bangun, keluar dari bagasi dengan wajah penuh darah kering, rambut berantakan, kancing kemeja terbuka menampilkan payudaranya, bertelanjang kaki dan berteriak minta tolong. Indira mengagetkanku dengan membanting tasnya di meja, duduk secara serampangan, menelaah wajahku sebentar, tapi karena merasa kurang jelas dia menaikkan kacamata hitamnya.

“Kau baik-baik saja, kan?”

Aku memijat wajah kemudian mengangguk.

“Serius, wajahmu pucat sekali.”

No, shit! “Ya, bukan… aku hanya tidak bisa tidur semalam.”

“Oh, ya? Memikirkan apa yang akan kau ucapkan sekarang?”

Dia tertegun, lalu menyentuh pipiku, “aku tidak melakukan ini kemarin malam?”

Oh, andai aku bisa memberitahumu. Aku duduk selama satu jam memperhatikan tubuh Sabila yang tidak bergerak di lantai, gerakan terakhir yang aku lihat hanya jari telunjuknya, matanya masih terbuka, benturan kepala dengan lantai sangat terdengar keras, di posisi luka sebelumnya, darah kental menggenang. Setelahnya aku bolak-balik ke kamar mandi untuk muntah air, dan ketika tubuhku sudah tenang, Sabila sudah mendingin. Pikiran yang sebelumnya kosong sekarang penuh dengan berbagai macam kemungkinan; hal-hal yang aku baca dari buku, film, berita, kemungkinan aku menyerahkan diri ke polisi dan bilang kalau ini hanya kecelakaan, tapi apakah mereka akan percaya, dan pasti prosesnya panjang serta hukuman apa yang akan aku dapat— terlebih lagi nantinya ada drama keluarga, media dan kecaman yang akhirnya mendorongku menjadi tersangka utama—semua terjejal secara bersamaan. Itu semua membuatku pusing dan aku muntah kembali. Adzan subuh menyadarkanku, dan aku hanya membungkusnya dengan plastik sampah menaruhnya ke bagasi mobil sebetulnya aku berencana untuk membawanya keluar kota, tapikau— Indira meminta pertemuan kita dipercepat.

“Kita seharusnya hanya..” —Indira kau sedang bicara apa aku tidak bisa mendengarmu. Mulutnya terus bergerak, dengung di telingaku. Ough.

Pandanganku kabur, perutku bergejolak, aku harus ke kamar kecil— dan maaf, aku menabrak pelayan yang sedang membawa kopi Indira dan menumpahkannya.

Bapak-bapak dengan buntalan perut berbulu menyembul, memasang ikat pinggangnya sambil tetap menghalangiku di pintu kamar kecil, aku mendorongnya —maaf— apakah aku mengucapkannya keras atau dalam hati, uh, motherfucker!. Aroma menyengat bekas si bapak menusuk hidungku. Apa yang kau makan? Bangkai?

Aku membuka penutup toilet, menekan tombol siram memastikan si bapak menyiramnya dengan benar, aku jongkok dan… cairan bening keluar dengan sangat banyak, mulutku tetap terbuka walau si cairan sudah tidak keluar, rasanya isi perutku juga ingin keluar, kerongkonganku tetap menekan serperti dicekik dari dalam.

—Niko.

“Apa?” Aku mendengar panggilan lembut dari Sabila, apakah dia terbangun dari mobil.

Niko— Aku melompat ke belakang saat aku kira aku melihat bayangan wanita berdiri di samping toilet.

“Niko!”

Indira meraihku, “Ya Tuhan, Niko, kau gemetar?”

Aku merangkak dan berusaha bangkit, Indira menutup pintu kamar kecil, aku merasakan orang-orang di luar memperhatikan. Indira menyentuh keningku dan memberiku tisu, aku menyeka mulutku, aku mencari tembok, Indira memegang pundakku, dan sesaat aku mengingat saat Sabila seperti ini.

Nah, ini dia. Aku menyandarkan tubuhku, Indira menatapku iba.

“Kita ke dokter.”

Aku mengangkat tanganku.

“Kau hangover? Atau kau...”

Aku menatapnya — you’re kidding.

“Aku tidak apa-apa.”

“Nih, ada cermin. Kau kacau Niko.”

“Serius aku tidak apa-apa. Kau kembali saja dulu ke meja, nanti aku menyusul, kopimu nanti dingin.”

Indira menyilangkan kedua tangannya, “kau menumpahkan kopi yang sebelumnya.”

Dan aku melanjutkan tanpa suara, “sorry.”

Indira berdiri mendekat menyerahkan tisu lagi. Ah, dia cantik dan lebih tinggi sepuluh centi dariku. Aku menertawai diriku sendiri, ingus keluar dan aku menyekanya, mataku terasa perih. Aku bangkit menuju wastafel membasuh wajahku. Mataku merah, wajahku putih. Aku menatap Indira dari cermin.

“Kembung sepertinya, atau mungkin aku salah makan. Sebelumnya aku pernah seperti ini. Bahkan sampai meriang.”

“Jadi tidak mau ke dokter? Atau kita pulang saja, pakai mobilku. Kau bisa tidur di tempatku. Mobilmu titipkan di sini.”

Bersama Sabila di dalamnya. Tentu tidak, aku harus mengurusnya cepat.

“I’m alright. Dan tolong pesankan lemon panas untukku.”

“Kau bercanda?”

“Kita imbang sekarang.”

“Kau benar tidak sedang...”

“Oh, Fuck Indira, jangan samakan aku denganmu.”

Dia menatapku sebentar dari cermin, dan memang dia terlihat sangat khawatir. Kalau dibandingkan dengan sikapnya yang sebelumnya ini terjadi, sekarang dia terlihat lebih manis. Kemudian dia keluar dari kamar mandi.

“Terima kasih, Sabila,” teriakku.

Aku kembali menatap diriku di cermin, jantungku masih bergerak cepat, tapi nafasku sudah mulai sedikit terkendali. Sepertinya ini gejala kecemasan yang berlebihan. Aku pernah baca itu, efeknya juga sangat besar terhadap fisik; mulai dari jantung yang berdebar, tidak berdaya, pusing, sesak nafas, nyeri dada dan seperti akan pingsan, tapi tidak ada yang menyebutkan tentang munculnya halusinasi.

Argh!

Aku harus tenang, karena panik hanya akan membawa semakin banyak bencana. Aku menarik nafasku dengan dalam—ingat meditasi, dan segera keluar dari kamar mandi.

Dan aku melihat dua orang berseragam polisi sedang memandang ke sekeliling kafe dan menanyakan sesuatu pada Indira, dia melihatku dan melambai. Aku kembali masuk ke kamar kecil, menahan pintunya.

baik!

Ini terlalu cepat. Apa yang aku lewatkan. Inikah akhir dari hidupku? Di penjara? Aku masih sangat muda dan banyak hal yang ingin aku lakukan. Menyerah saja, sepertinya lebih baik, hukuman akan diringankan sewa pengacara, dan ceritakan yang sesungguhnya, semua kesengajaan. Aku akan terkenal dengan kasusnya, media Indonesia brengsek memang.

Tunggu! Cctv? Aku belum memasangnya di kafe, aku menitipkannya pada sekuriti Circle K—saksi, apakah ada saksi?

Apa yang harus aku katakan pada Indira, aku belum selesai dengannya. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini aku akan muntah kembali tapi tidak, tanganku bergetar parah, apakah efeknya sudah habis?

Indira mengetuk pintu. “Niko.”

“Indira, aku minta maaf,” kataku lirih.

“Kau bilang apa? Aku tidak bisa mendengarmu.”

“Aku minta maaf!” aku mengencangkan suaraku. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Dan aku mulai terisak.

“Apa sih, maksudnya. Niko!”

Dia mendorong pintu. “Mana kunci mobilmu? Kau memarkirnya menghalangi mobil polisi mau keluar.”

Apa? Itu diluar dugaan. Seharusnya aku mempertanyakan tidak secepat itu mereka bertindak dan aku belum meninggalkan jejak yang mencurigakan.

“Niko?”

Aku mengelap mataku dan berjalan melewati Indira, dia terlihat bingung. Aku ke parkiran sedikit terhuyung.

“Pagi, Pak,” Sapaku pada polisi.

“Parkirnya di seberang saja harusnya, Dek.” Kata seorang polisi yang memakai jaket kulit. Terlihat seperti Sanjay Dutt.

Indira mengejarku dari belakang, aku mengeluarkan kunci mobilku dari kantong celana— sial, mana cocok celana kardinal formal dengan sneaker yeezy, menabrak kursi, kunciku jatuh. Kepalaku pengar. Apakah aku akan jatuh, kumohon jangan ada polisi disini dan akan bermasalah.

Sanjay Dutt meraihku aku menepisnya. Come on. Indira menghampirinya dan berbicara, aku tetap berjalan ke arah mobilku. Aku membuka mobilku, dan mengendus, apakah Sabila sudah— aku mengingat-ingat masalah pembusukan, mengeluarkan aroma, aku tidak bisa menciumnya di mobil, mungkin karena tadi aku muntah, aku menyalakan mobilku, tapi menekan kopling, memanjukan persneling dan kenapa mobil sialan ini tidak mau jalan. Oh, kuncinya, aku belum menyalakan kontaknya. Mobil menyala dan melompat kemudian mati. Aku menjerit.

Aku menarik nafas tiga kali, setiap tarikan dan hembusan harus sepanjang tiga detik.

Sanjay Dutt dan Indira menghampiri mobil, dan inilah akhirnya. Kaca diketuk, aku diam sebentar, mencoba mencari aroma tidak mengenakkan. Aku melihat figur pinguin yang menggantung, perutnya masih terisi penuh pengharum. Kaca kembali diketuk. Indira terlihat panik.

Aku menurunkan kaca, kaca yang salah, dan sekarang kaca yang benar, dan hanya sebatas mata.

“Dek, katanya kamu lagi sakit biarkan saya yang memindahkan mobilnya.”

Terima kasih Indira.

“Bukan masalah, Pak. Saya sudah mendingan,” wajahku yang semakin pucat aku merasakannya. Dan menyingkir lah Sanjay Dutt. Dan kenapa dia memandangku seperti itu.

Indira berkata, “biar aku yang pindahkan.”

“Pak, permisi.”

Sanjay Dutt menyingkir dan aku dapat memindahkan mobilku dengan sempurna.

Aku kembali duduk dengan Indira menuntunku ke meja. Sanjay Dutt berbisik pada kawannya, kemudian menghampiriku. Aku meneguk lemon panasku.

“Kalau sakit lebih baik pulang dan istirahat, Dek,” Sanjay dutt berkata, kumisnya menggangguku. Dan dia pergi. Indira berterima kasih. Untuk apa?! Indira membalas terima kasihnya.

Dia menyesap kopinya, aku melihat bekas lipstik menempel di cangkir, tangan bersilang, kaki bergoyang, matanya bertanya-tanya padaku. Aku menunduk dan memainkan kunciku. Aku melihat ke sekeliling, sebagian pengunjung ada yang masih memandangku seolah-olah aku mengganggu mereka, si bapak pemakan bangkai sudah tidak ada. Aku melirik sedikit ke Indira, tapi tidak berani melihat matanya, hanya pada bibirnya yang tebal. Jadi seperti itu rasanya Angelina Jolie.

Dia wanita yang langsung dan tidak neko-neko, sikapnya judes, kalau tidak mengenalnya orang mungkin akan sebal. Tapi itu yang membuatnya cantik. Suaranya kalau berbicara nyaring dan lantang tapi tidak seperti kemarin lusa, suaranya lembut.

Aku menilainya yang bersikap kasar pada putrinya.

“Ini masih terlalu pagi dan aku belum butuh alkohol. Hanya karena melihatmu aku jadi ikut-ikutan pusing.”

“So much for sympathy.”

Dia mengeluarkan rokoknya, menaruhnya di meja, dan aku menunjuknya, dia mengangguk. Aku mengambil korek, menyalakan rokok Indira terlebih dahulu kemudian milikku. Dan aku terbatuk, ini tidak membantu, dan sepertinya aku memang bukan perokok.

“Aku juga ingin mengungkapkan sesuatu,” dia memulai.

Aku menunggu.

“Kita hanya berbisnis, dan lupakan kejadian kemarin lusa.”

Aku mau mengungkapkan hal yang sama, aku merasa kecolongan. Terlebih ini menyangkut masalah putrinya. Karena harapanku dia akan memandangku berbeda, aku ingin dia memikirkan dirinya, tapi sekarang peluru itu terbalik.

Tapi mungkin ini karena Indira lebih dewasa, umur Indira sudah tiga puluh enam tahun.

“Bagaimana kabar Alex?”

Dia menjawab sambil menghembuskan asap rokok, “menurutmu bagaimana?”

“Jam berapa dia pulang sekolah?”

“Niko!” alisnya terangkat.

Aku merebahkan tubuhku, menyesap lemon hangat, aku sudah merasa mendingan. “Aku ingin membahasnya terlebih dahulu.”

“Tidak ada yang perlu dibahas.”

“Kalau begitu untuk apa bertanya pendapatku.”

“Alex suka dengan gelato disini. Hari ini dia pulang sore karena ada extrakulikuler. Terima kasih sudah mengantarnya ke sekolah.”

“Pantas gigi depannya bolong.” Aku memajukan tubuhku. “Aku juga berpikiran sama, urusan kita hanya sebatas bisnis.”

“Kafemu mulai sepi, harus ada sistem pemasaran baru.”

“Dan itu sebabnya aku memperkerjakanmu, tapi kamu malah sakaw.”

“Kebetulan ada projek yang mungkin bisa kita bicarakan, dan aku sudah ada orangnya.”

Dia melambai ke belakangku ke arah jalan, melumat rokoknya di tatakan cangkir, aku menengok, seorang pria tinggi kurus dengan pakaian kerja kasual, rambutnya dicukur botak tiga senti, dan membentuk seperti rambut Bezita di dahinya.

Teleponku bergetar, aku bangkit ke arah teras, berpapasan dengan si pria, aku memperhatikannya sebentar, dia menyentuh lengan Indira, menempelkan pipi, saling tertawa dan saling tersenyum. Tangannya mengelus lengan Indira, dan mata Indira memandang dengan ungkapan yang sepertinya ada sejarah di antara mereka.

“Halo,” jawabku pada telepon.

“Pagi, Pak Niko.”

“Ya, Gus. Kenapa?”

“Brankas kodenya diganti?”

“Iya,” aku menyembunyikan handphone dan tas Sabila di sana.

Shit, Sabila!

“Saya mau ambil petty cash.”

“Kamu bawa uang?”

“Bawa, Pak.”

“Sementara tukarkan saja dulu uangmu, sebentar saya kesana.”

“Iya, tapi ada supplier yang menagih, uang saya tidak cukup.”

“Bilang ke dia kirimkan nomor rekening dengan total tagihan saya transfer.”

Indira melambai, ingin aku segera menemui kenalannya. Aku tersenyum.

“Baik, Pak. Sama satu lagi, semalam bapak di Kafe?”

“Iya, kenapa?”

“Tidak apa-apa, Pak. Dapur berantakan sekali soalnya.”

“Oh, ya, maaf tentang itu.” Yah, waktu sangat mepet ketika aku membereskan banyak hal disana.

“Tidak apa-apa, Pak. Takutnya maling.”

“Ok, jangan lupa untuk kirim no rekening.”

“Baik.”

Aku menghampiri Indira, bersalaman dengan pria yang menyambutku.

“Roman,” katanya.

The BI Guy. Jadi dia si penyuplai. Tidak seperti yang kubayangkan. Kau tahu apa yang kau akibatkan kepada Alex.

“Niko. Dan maaf Indira, Roman, saya ada urusan lain jadi tidak bisa menemani waktu pagi yang indah ini.”

Indira bangkit dari kursinya. “Roman sudah menyempatkan waktu untuk datang dan-”

“Seharusnya kau bilang kalau mau mengundang orang,” aku beralih ke Roman, “Tidak bermaksud menyinggung.”

“Sebentar tidak bisa? Perlu apa memangnya?” Indira terlihat kecewa. Dan aku tidak salah.

Sabila.

Roman yang melihat kecanggungan berkata, “sudah tidak apa-apa, memang aku seharusnya buat janji dulu.” Nadanya sarkastik, dan senyumnya aku benci itu. “Lagipula kita perlu temu kangen.”

Tidak lebih membahas kemarin malam.

Indira menatapku dalam, aku tidak akan melupakan rasa bibir itu. Aku membayangkan Angelina.

“Ok, selamat berkangen ria. Dan Indira terima kasih.”

“Niko, tunggu.” dia mendekat. “Kau yakin?”

“Tidak pernah sebaik sekarang.”

Dia memelukku dan berbisik, “kalau ada masalah lain bicara saja.”

Bukankah kita hanya berbisnis. Dan aku yakin kau akan terjungkal jika mendengar pengakuanku.

Aku mendorong pelukannya, “Maksudnya?”

“Kau sempat memanggilku ‘Sabila.’”

Aku mengernyit.

“Mungkin kau salah dengar atau aku salah ucap. Tadi kacau.”

Dia meremas lenganku. “Ya, kau benar. Hati-hatilah.”

“Thanks.”

Aku berpikir sebentar di mobil, aku memandangi Indira yang kembali duduk dengan Roman dan mengobrol, mereka terlihat sangat akrab.

Aku menyalakan mobilku, dan sekarang, Sabila, aku tidak melupakanmu.

Kondisi kafe terlihat sibuk. Para pelayan sedang melakukan tugasnya masing-masing; menyapu, membersihkan meja dan melap kaca. Aku tidak melihat Agus, mungkin dia sedang di kantor. Aku memeriksa Sabila, aku menjulurkan badanku, merangkak ke belakang membuka sedikit plastik untuk melihat. Belum ada aroma, tapi terlihat tubuhnya sudah mulai membengkak. Belum dua puluh empat jam, proses dekomposisinya sepertinya cepat, atau mungkin karena kondisi mobil yang panas.

Ok, ac mobil harus tetap menyala. Jadi aku masuk ke kafe sebentar, segera ke kamar, mengambil handphone Sabila, aku harus memeriksanya dan membuatkannya alasan untuk kehilangannya; terutama untuk keluarganya. Kemudian aku harus berkeliling mencari tempat dimana aku harus membuang—ok—menyimpan tubuhnya. Haruskah aku memotongnya menjadi beberapa bagian? Aku bergidik sendiri.

Udara di mobil sangat sejuk, dan musik apa ini aku belum pernah mendengarnya, tapi terdengar sangat klasik.

Niko!

Mamah? Dia berdiri di jajaran rak supermarket, mengenggam sebuah botol sampo, dia masih sangat muda, rambutnya di bentuk poni, tahi lalatnya yang mungil di pipinya terlihat jelas, dia menggunakan dress itu lagi, aku tidak suka karena banyak mata yang memandangnya, dia melongok ke arah kasir, si penjaga terlihat sedang mengobrol dengan pria berseragam, dan dia memasukan sampo itu ke tasnya.

Mamah, apa yang kau lakukan?

Aku harus menghampirinya, aku masuk ke supermarket itu, udaranya sejuk, alunan musik Koes Ploes terdengar sayup. Dia memanggilku, Niko.

Aku di sini.

Dia bergerak ke arah belakang, seorang anak kecil sedang meneliti sebuah mainan , dia memanggil lagi, Niko. Anak kecil itu menoleh ke arah kaca —bayangan mamah terlihat di situ—yang di tempel miring di sisi paling atas tembok berjejer panjang. Mamah meraih mainan kecil di tangannya, aku mendekati mereka secara perlahan, si anak hanya menunduk diam, mamah memandanginya dan mainannya, kemudian dia melongok lagi ke arah kasir, dan memasukan mainan itu ke tasnya, dan menggiringnya keluar supermarket.

Aku melihat pria berseragam yang di kasir segera berlari keluar, sepertinya dia ingin mengejar mamah.

Mamah!

Si sekuriti menarik tas mamah, aku tahu mamah tangguh dan tidak akan membiarkan itu terjadi, dia merebut kembali tasnya tapi tidak dilepaskan, si sekuriti berusaha melihat ke dalam, si kasir ikut berlari keluar, aku harus melakukan sesuatu, tapi kenapa aku tidak bisa. Si anak menangis, mamah tidak sengaja menyenggolnya, dia tetap berusaha merebut tasnya. Mamah histeris. Aku berusaha mendekati mereka. Aku melihat mata Mamah berkaca-kaca, dia kini menggendong si anak, kecemasan terlihat di wajahnya, dia berbicara tapi tidak mengeluarkan suara, aku tidak bisa mendengarnya. Walaupun aku sudah sangat dekat. Mamah terlihat memohon, si sekuriti mengeluarkan sampo dan mainan dari tasnya, si kasir bertolak pinggang dan menggeleng. Aku tidak peduli mereka aku ingin mamah menyadari keberadaanku. Aku sangat dekat, aku meraih pundaknya, dia berbalik melihatku.

Mamah?

Aku tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya, matanya melotot ke arahku, aku mundur, dia mendekat, bangun.

Apa?

Mamah berteriak, bangun!

“Mamah!”

Aku terkejut saat jendela mobil diketuk oleh Agus. Aku menurunkan volume musik lalu menurunkan jendela.

“Selesai party, Bos?”

Tidak bisa dibilang party.

“Wah, bukan, Gus. Saya sedang tidak enak badan.”

“Istirahat di dalam saja.”

“Sebentar saya pindah ke sana.”

“Nomor rekening sudah saya kirim.”

“Oh, iya. Saya langsung transfer,” kataku sambil mengecek handphone, “tiga juta? Banyak juga.”

“Iya, kan, daging yang minggu kemarin belum dibayar.”

“Dan panini yang paling laku, ya. Coba pikirkan menu lain yang low cost.”

“Siap, Pak. Hari ini bisa test food, saya sudah siapkan.”

“Jangan hari ini. Besok atau lusa.”

Dia mengangguk, “kebetulan Pak Niko di sini boleh pinjam mobil, Pak?”

Tentunya tidak bisa. “Untuk apa?”

“Supplier sayur tidak bisa datang hari ini karena ada keperluan keluarga. Dan padahal seharusnya mereka mengabari dari semalam jadi kita bisa pesan dari supplier lain, tapi mendadak tadi pagi.”

Aku mencoba berfikir tapi tidak bisa. Tapi aku juga tidak mau ketika mereka memasukkan sayuran ke bagasi dan menemukan daging yang tidak dibeli. Aku bisa menyuruhnya menggunakan taksi.

“Biar saya saja yang belanja.”

Agung terkekeh, “wah tidak enak, Pak ngerepotin, dan sepertinya Pak Niko perlu istirahat.”

Aku melihat wajahku dari spion, memeriksanya sepucat apa.

“Tidak apa-apa. Ada daftarnya?”

Dia menimbang sebentar lalu berputar untuk masuk ke mobil.

“Jangan, jangan, Agus!” cegahku. “kamu stand by di sini.”

Oh, please. Tidak perlu memasang wajah bingung.

“Kirimkan daftarnya ke whatsapp.” Dan aku memasukan perseneling dan melaju ke pasar.

Diubah oleh mikamaesla 15-12-2020 10:33

lembayung56 dan 2 lainnya memberi reputasi

3